Capítulo 1

VIRGILIO

Virgilio trató de mantener la calma.

—Entiendo, señorita, pero por favor, escúcheme.

«¿Por qué le resulta tan difícil escucharme?», pensaba, frustrado.

—¿Tendría la amabilidad de darle mi mensaje a mi hijo Eduardo? —pidió, esforzándose por mantener la voz firme.

Colgó el teléfono. El peso del silencio lo envolvió al instante. La conversación, cortés y distante, había dejado tras de sí un vacío gélido, sin afecto, sin comprensión. Solo palabras vacías.

Un muro invisible se levantaba entre él y su hijo, y la tristeza lo golpeó de nuevo. Las palabras de la secretaria resonaban en su mente: «Señor Virgilio, su hijo está en una reunión muy importante y no puede atenderlo».

Virgilio sacudió las manos con desesperación, como si al agitar sus dedos pudiera arrancarse la pesadez que le oprimía el pecho, esa angustia que ya no distinguía entre el dolor físico y el emocional. Era un vacío que él mismo intentaba esconder bajo la cortina de humo de una falsa comprensión fraternal, pero no lograba engañarse.

Una fuerte tos sacudió su pecho, recordándole los estragos del tiempo en su cuerpo. Se incorporó lentamente en la silla, notando cómo sus músculos protestaban ante cada movimiento. Cerró los ojos un segundo, esperando que el leve dolor de sus rodillas cediera, pero el eco de esos crujidos solo le recordaba lo que había perdido con los años.

Maldijo en silencio. No podía recordar el fatídico día en que la juventud lo abandonó, pero el peso de los años estaba presente en cada movimiento. Soltó una risa amarga. Cada vez que su mente viajaba al pasado, era como revivir una herida que nunca cicatrizaba. El ayer le robaba la energía, como un fantasma incansable, y le dejaba esa molesta punzada en la cabeza, un recordatorio de que los recuerdos, por más dulces que fueran, siempre traían consigo el amargo sabor de la pérdida.

Sus ojos, cansados y enrojecidos, buscaron consuelo en la fotografía de Ana Lucía, su esposa, que reposaba en la mesita de noche. La tenue luz del atardecer se colaba por la ventana, proyectando sombras largas sobre el rostro de ella, su corazón, que había envejecido con él, se aceleró de repente, se saltó un latido. Aun después de muerta, la sonrisa de ella seguía ejerciendo ese poder sobre él, despertando un torbellino de emociones que ya creía apagadas.

A causa del lupus, Ana Lucía desarrolló nefritis lúpica, una condición que se produjo cuando los anticuerpos afectaron la estructura de sus riñones, llevándola con el tiempo a la insuficiencia renal.

Los últimos años de su vida estuvieron marcados por un dolor constante, pero cuando finalmente exhaló su último suspiro, rodeada de sus hijos, lo hizo con una sonrisa. En ese preciso momento, el mundo de Virgilio se derrumbó por completo.

Se habían casado siendo apenas unos críos, y durante más de 62 años Ana Lucía se encargó de mantener a raya los demonios que lo acosaban. Por eso, y por tantas otras cosas, para él siempre sería su rayo de sol. Recordaba cómo ella amaba pintarse los labios de carmín, y cómo él, en su afán de molestarla, le pedía que no se maquillara. Ana Lucía nunca dudaba en mandarlo a la mierda, defendiendo con firmeza su autonomía. Ese espíritu libre e independiente fue lo que mantuvo a Virgilio siempre a sus pies, rendido ante ella.

Ahora, se sentía tan solo sin ella. No podía contar con el apoyo de ninguno de sus hijos, quienes habían hecho sus vidas y no habían dejado espacio para ese pobre viejo que él sentía ser.

Sus manos comenzaban a temblar nuevamente, y una vez más le escocían los ojos. Parpadeó con furia, decidido a no llorar hoy. Se incorporó del sillón tan rápido como los años se lo permitían y, con pasos lentos, recorrió el pasillo lleno de recuerdos enmarcados en fotografías que colgaban de las paredes. Cada imagen era un eco lejano de lo que alguna vez fue su vida.

Desde la distancia, alcanzó a escuchar retazos de una acalorada discusión entre Agnes, su cuidadora, y doña Negra, la mujer que le cocinaba. Seguramente, pensó, la había pillado introduciendo de contrabando algún alimento que tenía prohibido en su dieta. Ya no podía comer lo que le gustaba, y eso le había quitado un poco de alegría a su vida.

Dejó que siguieran peleando por su salud y se dirigió a la sala. Corrió las cortinas, dejando que la luz del sol se filtrara a través de los barrotes del balcón. La habitación se llenó de una calidez que contrastaba con el frío que sentía en su interior. Abrió la gaveta donde guardaba su preciada colección de discos, aquellos que resguardaba con esmero, temiendo que su nieto Jorge, con sus intentos de ser disyóquey, los rayara. "Un muchacho que ni siquiera sabe bañarse", pensó Virgilio con una mezcla de cariño y resignación.

A pesar del temblor en sus manos, logró sacar uno de sus discos favoritos. Colocó la canción "Hola Soledad" de Palito Ortega, en la voz de Rolando Laserie. La música llenó la sala y, por un momento, el peso de los años, del dolor y de la soledad, pareció disiparse ligeramente. Pero solo por un instante.

Cada nota de esa canción traía a su mente una tormenta de nostalgias y recuerdos. A veces, el silencio y la soledad convocaban confusiones y distorsionaban el presente, haciéndolo más amargo. Sus ojos, ya cansados, solo sabían contemplar el egoísta pasar del tiempo desde su balcón, custodiado por los fuertes barrotes que lo hacían sentir como un prisionero más de su propia vida.

No creía haber sido un mal padre. Siempre les había dedicado tiempo a sus hijos, les había expresado su amor de la mejor manera que sabía. Claro, cuando se pasaban de listos, no dudaba en darles unos buenos pescozones. Se preocupó por su educación, por inculcarles valores morales y espirituales. Entonces, ¿por qué sentía que había fallado?

Ahora, solo le quedaba esperar hasta la Navidad para pasar un rato con ellos. Había sido más que comprensivo con sus obligaciones familiares y laborales, pero esto... esto ya era el colmo. Su presencia en sus vidas se limitaba a días específicos, como el Día del Padre, su cumpleaños o Nochebuena. Después de eso, simplemente dejaba de existir.

Solo servía para fotos o videos, un simple contenido para sus redes sociales. Gritaban al mundo cuánto lo amaban, lo escribían en grandes letras digitales, pero ni siquiera le hablaban. Cuando sufrió su segundo preinfarto, lloraron como magdalenas, desesperados por su salud. Pero tan rápido como el miedo los había invadido, lo olvidaron, y todo volvió a ser como antes. Creyeron que al contratar dos enfermeras cumplían con su deber como hijos. Pero Virgilio no necesitaba regalos ni dinero. Lo que anhelaba, lo que verdaderamente necesitaba, era un poco de su tiempo.

Si supieran lo que dolía sentirse solo... Esa soledad que mordía más fuerte que cualquier enfermedad.

Se preguntaba si un día desapareciera, ¿alguien lo notaría? ¿Alguien se daría cuenta?

Sentía que se había convertido en un viejo invisible.

CATALINA

Conseguir unos buenos pesos después de la pandemia era casi un milagro para ella. Los lugares donde solía hacer sus movimientos estaban medio fríos. Tal vez hubiera sacado algo en los teteos, pero no quiso arriesgarse a contagiarse con el maldito COVID, y por eso no salía. La cosa se le había puesto color de hormiga.

A veces Catalina pensaba que la habían dejado caer de cabeza desde chiquita. Su trabajo dependía del contacto físico. Si no joseaba, no comía, así de simple. Y no podía darse el lujo de rebajar sus tarifas. Aguantar caña de un hombre, o de varios, en una noche no era tan fácil. La vida que muchos llamaban "alegre" no era tan bonita como la gente la pintaba.

Desesperada por la falta de dinero, ofreció alguna que otra rebaja a sus clientes más lucrativos, a ver si alguno caía, pero nada. Y ni muerta pensaba volver a emplearse en un prostíbulo. Nunca más dejaría que nadie se lucrara de su popola, solo ella. Había sufrido mucho desde su juventud por la explotación y el engaño. La primera persona que lo había hecho fue su padrino, quien la había dejado trabajando en la casa de citas de doña Andrea, sin advertirle lo que le esperaba allí.

La casa de citas de doña Andrea olía siempre a una mezcla de sudor, alcohol barato y perfumes empalagosos. El ruido de las risas falsas y las charlas cargadas de doble sentido llenaban el aire, mientras los hombres miraban a las chicas como si fueran mercancía barata.

Era apenas una carajita cuando empezó, limpiando baños y la barra. Pero, con el tiempo, su cuerpo cambió y las miradas de tipos asquerosos se posaron en ella. Usaron su inocencia para llenarse los bolsillos, dejándole heridas en el corazón que aún sangraban cada vez que recordaba a esos hombres y viejos tocándola noche tras noche.

Recordar a su padrino la llenaba de un rencor profundo. Al principio, solo había sido una sombra en su vida, pero luego esa sombra se convirtió en una prisión. No había día en que no pensara en cómo la había dejado caer en el infierno de la casa de citas, como si fuera una moneda más en el bolsillo de alguien más.

Un día se cansó y decidió curarse con una nueva forma de ver la vida. Eso fue a los diecisiete años. Para entonces, ya estaba más utilizada que un trapo de cocina. Se escapó con José Miguel, el hijo del guachimán, creyendo que él sería su único amor. Fue él quien le retorció la cabeza y le drenó el corazón hasta pulverizarlo.

Lo amaba con todas sus fuerzas, y aunque una vocecita dentro de ella le decía que aquello no iba para ningún lado, seguía afixiá de él. Era sorda y ciega ante sus propios instintos, porque, en el fondo, sabía que él no le convenía y que terminaría arruinando su vida. Y no se equivocó. José Miguel la utilizó para sus propios beneficios, dejándola sin absolutamente nada

Se habían mudado a Bávaro en pleno apogeo turístico. Hicieron mucho dinero, pero ese dinero se esfumó en drogas y ropa. Además, las peleas eran diarias, causadas por los celos de él y la desconfianza de ella. José Miguel resultó ser un vividor. No quería trabajar ni lo más mínimo, pero siempre estaba insistiendo en que ella buscara el "moro" para ambos. Como lo único que sabía hacer Catalina era utilizar su cuerpo, eso fue lo que hizo.

El ambiente en Bávaro era tan caluroso como tóxico. Las risas ahogadas en alcohol y el olor penetrante de la marihuana formaban parte de su rutina. Cada vez que veía a un grupo de turistas pasar, recordaba lo fácil que era venderse, pero lo difícil que era sobrevivir a lo que venía después.

Al principio, José Miguel tenía una dulzura que la desarmaba. Siempre sabía qué decir, cómo hacerla sentir especial. Pero esa fachada se fue desmoronando poco a poco. El hombre que le juraba amor eterno fue desapareciendo, dejando atrás a alguien que solo quería utilizarla. Sin embargo, ella seguía buscando en él al hombre que una vez creyó amar.

Él se dedicó hace de su chulo. Se encargaba de conseguirle clientes, sobre todo gringos y europeos. Con el tiempo, incluyó a árabes, quienes eran especialmente exigentes y, según ella, unos pervertidos nivel dios. Fueron tirando tanto de la cuerda que, eventualmente, esta se rompió de la peor manera. José Miguel dejó de protegerla y, para colmo, empezó a quedarse con una parte considerable de los ingresos que ella generaba.

El barco se estaba hundiendo, y como las ratas son las primeras en huir, eso fue exactamente lo que hizo. A pesar de los años compartidos, de los golpes y las promesas rotas, todavía lo amaba. Sentía que, en algún rincón de su corazón, había una versión de él que jamás podría dejar ir. Pero el dolor y la rabia eran más fuertes. No podía seguir siendo su presa, y aunque sabía que el amor no iba a desaparecer de un día para otro, tomó la decisión de dejarlo. Y, cada vez que se sentía agotada y sin voluntad de seguir adelante, lo recordaba. Si el amor no había acabado con ella, entonces nada más lo haría. Regresó a la capital con los bolsillos vacíos.

El padrino había sido una figura omnipresente en su vida, desde su infancia hasta los años más oscuros. Nunca la había cuidado como prometió a sus padres; más bien, la había lanzado al abismo. Pero ahora, en su desesperación, no tenía a dónde más acudir. Volver a su lado era una traición a sí misma, pero ¿qué opción le quedaba?

Tuvo que tragarse el orgullo y pedirle un lugar donde quedarse. Su padrino aceptó, pero con la condición de que ella costeara sus vicios. A menudo pensaba en sus padres y en la decepción que habrían sentido al enterarse del tipo de "cuidado" que el compadre le había brindado a su hija.

Sin embargo, no todo estaba perdido para ella. Dicen que los cueros y los gays siempre terminan juntos, y así fue como conoció a Juan Carlos, su mejor y único amigo. Juntos intentaron encarrilar sus vidas, aprendiendo un oficio decente para escapar de la vida que habían llevado. Ella se inscribió en un curso de secretariado ejecutivo, ofrecido por el gobierno, mientras que Juan Carlos hizo uno de cajero.

Ambos recordaban con claridad la felicidad que sintieron al graduarse. Salieron de inmediato a buscarse los cuartos, pero al no conseguir nada, terminaron conformándose con trabajos de limpieza que ni siquiera les alcanzaban para el pasaje. Roberto Rincón, conocido en el barrio como "Boca Sucia", les ofreció trabajo como vendedores de celulares y recargas telefónicas en su tienda, ubicada en la Duarte con París. Les aseguró que sus antiguos oficios les habían dado una "excelente experiencia en ventas".

Los días limpiando pisos y ventanas pasaban lentos, cada uno más desesperante que el anterior. Sabían que no era suficiente, que la necesidad les roía los huesos. Fue entonces cuando Roberto apareció con su oferta, como una promesa vacía disfrazada de oportunidad.

Sin embargo, el trato resultó peor que lo esperado, fue más la sal que el chivo. Al final, ambos volvieron a las calles. Juan Carlos, conocido como Topacio, se hizo famoso como "el tallo demoledor del bloque", mientras que ella adoptó el nombre de Lina, "la exuberante culito caliente".

De vez en cuando, tenían sus encontronazos con la competencia o con clientes que, después de recibir el servicio, no querían pagar lo acordado. Cada vez que un cliente intentaba pasarse de listo, Catalina sentía que el peso de los años volvía a caerle encima. Era una pelea constante, no solo con los demás, sino también con ella misma, por permitir que la vida la siguiera desgastando. Pero Juan Carlos siempre estaba allí, listo para apoyar y hacerle saber que, aunque fuera difícil, no estaba sola.

Ellos se amaban y se aceptaban tal como eran: ella, una "cuero eplotaó", y él, el "pájaro defondao". Lina había aprendido a amar a Juan Carlos no solo por lo que era, sino por lo que representaba. Juntos eran una fuerza imparable, aunque la vida les diera golpes bajos.

Cuando la pandemia golpeó, el dinero desapareció junto con la gente en las calles. Las luces de los bares y discotecas se apagaron, y con ellas, las oportunidades para aquellos como Lina y Juan Carlos. De repente, lo que antes era una vida de subsistencia se convirtió en una lucha diaria por encontrar algo que los mantuviera a flote. La mala suerte parecía seguirlos, y ni siquiera San Nicolás podría quitársela de encima.

Un día, vieron un afiche pegado en la pared que solicitaba chicas para charlas telefónicas y encuentros rápidos. Decidieron aplicar para el puesto. Les ofrecían seguro médico, guardaespaldas con cara de King Kong, comisión por encargos especiales, además de las regalías. No era una mala oferta, pero la vida les había enseñado que cualquier propuesta, por buena que pareciera, siempre tenía un truco escondido. Aun así, aceptaron, porque ya no tenían nada que perder.

Los bichos calenturientos y los viejos maniáticos llamaban a la central, y un personal "calificado" se encargaba de redirigir las llamadas a la flotilla de chicas que les habían asignado. A veces, ella utilizaba diálogos de las novelas "Bianka" y "Deseo", o reproducía algunos audios que había descargado, para ayudarle cuando se aburría de dar tanta cotorra. El truco estaba en saber qué decir y en qué momento gemir, siempre cuidando el tono para que no sonara fingido ni superficial.

Lo malo era que, para hacer unos buenos pesos, tenía que pasarse el día entero recibiendo llamadas, y con el tiempo la garganta se le secaba. Por eso, solicitó que, si llegaba algún encargo a domicilio, ella lo tomaría sin dudar.

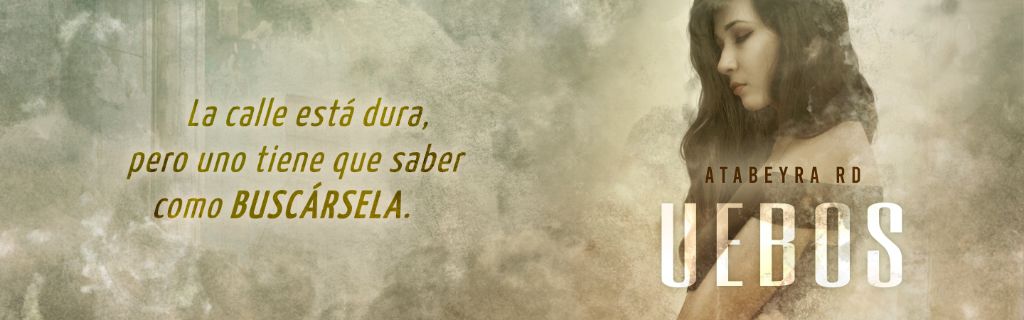

La calle era dura, pero uno tenía que saber cómo buscársela.

YEYFRI

"La vida muchas veces no te da lo que te mereces."

Yeyfri caminaba por la Zona Colonial, buscando a alguien que quisiera que le limpiaran los zapatos. Su existencia era una ruina, y aunque se suponía que debía ver el lado positivo, apenas podía hallar algo por lo que estar agradecido.

Le palpitaba la cabeza, una sensación de mareo lo invadía, y su estómago rugía con fuerza, recordándole que llevaba demasiado tiempo sin comer. Un carro con los vidrios tintados pasó cerca de él por tercera vez. Podrían ser policías buscando su peaje semanal, o tal vez un jevito en busca de un cuero o algún farmacéutico callejero escondiéndose del policía harto del maldito macuteo.

Se detuvo frente a una tienda antes de cruzar la calle arzobispo Meriño, en la esquina de El Conde, para observar su reflejo en el escaparate. No había nada nuevo en su aspecto: ojeroso, con más huesos que carne, y con más hambre que todos los niños de África juntos.

El auto se detuvo justo antes de doblar en dirección contraria por la arzobispo Nouel. Bajo la mirada indiferente de un policía municipal, alguien lanzó una funda por la ventana. No lo dudó y corrió lo más rápido que sus piernas le permitían, esperando encontrar algo que comer. Sus manos temblorosas alcanzaron la bolsa, y con ese simple esfuerzo sintió cómo el azúcar en su cuerpo caía, amenazando con provocarle un bajón.

Al abrir el recipiente de plástico, encontró cuatro fritos embarrados de kétchup junto con dos muslos de pollo ruyidos. Se recostó contra la pared y un perro callejero, cubierto de sarna, se le acercó buscando algo de comer. Le lanzó un frito, y el animal lo atrapó con la destreza de un cácher de grandes ligas.

Llevaba siendo limpiabotas desde los siete años. Sordo, huérfano de padre y abandonado por una madre consumida por los vicios, su vida siempre había sido una lucha constante por sobrevivir, una sombra pestilente para la sociedad que prefería no verlo.

Su padre se había suicidado después de ser acusado injustamente de ladrón. Nadie le creyó por ser un simple portero pobre. Su único error fue haberse unido a su madre, una mujer que siempre había estado al borde de la locura, aunque ese era un término amable para lo que realmente era. Cuando él era niño, su madre sacaba provecho de su sordera, llevándolo a los canales de televisión en busca de caridad. Cada vez que recibían ayuda, ella la utilizaba para comprar más droga, aprovechándose de la discapacidad de su hijo.

Para ella, la posibilidad de que él progresara a través de los estudios era inconcebible. No veía más opción que obligarlo a ganarse el pan como limpiabotas o haciendo "mandados" en contra de su voluntad a los tigres del barrio. ¿Quién, en su sano juicio, le daría un empleo en una oficina a un sordo?

La abuela Martina, a base de pleitos en la fiscalía, logró llevarlo a vivir con ella, aunque apenas tenía fuerzas para mantenerse a sí misma. Sin embargo, estar con su abuela era mejor que seguir con su madre. Martina intentó inscribirlo en una escuela para sordos, pero los recursos que le pidieron eran inalcanzables. Desesperada, buscó ayuda por todas partes, pero nadie se la dio.

En su adolescencia, para poder comer, se dejó envolver en las peleas callejeras, aunque sabía que esto decepcionaba profundamente a su abuela. No dudaba en patearle el trasero a cualquier malandro que se cruzara en su camino. Apenas comenzaban a golpearlo en la cara, los bloqueaba con destreza y devolvía una lluvia de golpes directos a la nariz y al costado.

Aquellas peleas se convirtieron en su válvula de escape para liberar la ira acumulada por años. No le importaba cómo lo veían los demás, pues desde su perspectiva, ya venía defectuoso de fábrica. Al final del día, no era más que un sordo medio loco que peleaba por dinero.

Lo único que realmente le importaba era llevar algo de comer a su abuela. Pero su estilo de vida la estaba matando lentamente, y ella era lo único que Yeyfri amaba en este mundo. Le prometió que dejaría las peleas, pero esa misma noche, en lo que juró sería su última lucha, recibió una puñalada en el estómago en vez del pago. Había enviado al hospital Darío Contreras al hermano de un pandillero, y eso le costó caro.

Sacudió la cabeza y soltó un suspiro profundo. Pensar en todas las malas decisiones que había tomado lo llevaba a una madriguera oscura de la que no quería saber nada. Al final, decidió volver a limpiar zapatos. Ese trabajo, al menos le permitía contribuir con la comida. No era la mejor, pero al menos era algo menos problemático.

Habían pasado varios años desde que comenzó a recorrer kilómetros, pidiendo bolas para llegar a los lugares donde lo miraban como a un oportunista, ladrón o incluso un pipero. Por su condición económica y su sordera, la sociedad le había estampado el sello de ser una escoria, y esa era la realidad de ser un hijo de nadie.

Diccionario dominicano:

Bávaro: es un paraje del distrito municipal Verón, Punta Cana. Punto turístico importante del país.

Buscar el moro: trabajar.

Carajita: Adolescente o niña.

Chulo: Amante.

Cuero: Ramera o prostituta.

Jevito: Adolescente o joven de buena posición económica.

Macueto: Acción y efecto de extorsionar a las personas, referido sobre todo a las autoridades o funcionarios civiles o militares.

Pipero: persona que consume drogas.

Tigre: (que se pronuncia tiguere) significa astuto, hábil, muy capaz. Sin embargo, también puede usarse como sinónimo de embustero, oportunista, tramposo y hasta delincuente.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro