◎ 6. Devan ◎

Sejak kemarin Devan tidak berhasil menghubungi Davia. Ia sudah meneleponnya berulang kali, mengirim pesan, tapi tidak ada jawaban. Kemarin pun ia menunggu Davia di perpustakaan hingga sore, tapi batang hidung cewek chubby yang menjadi rekan timnya itu tidak terlihat.

Hari ini sepulang sekolah ia segera berjalan menyusuri lorong. Ia akan menghampiri Davia di kelasnya. Olimpiade ini sangat penting untuknya, dan ia tidak ingin siapa pun menghalangi langkahnya.

Di perjalanan ia bertemu dengan sekumpulan cewek kelas 10 yang memandanginya kagum sambil menahan napas. Devan membuang wajah ke samping, lalu memijat pangkal hidungnya, kesal melihat kelakuan aneh cewek-cewek itu.

Dari kejauhan, pandangan Devan menemukan sosok chubby yang mengendap-endap, cewek itu tampak waspada, seolah menghindari sesuatu. Senyum sinis terukir di bibir tipis Devan, ia berjalan mengendap menghampiri cewek itu dengan tenang.

Ia menahan tawa dan kerutan di kening ketika melihat Davia menjatuhkan ponselnya. Ia mempercepat langkah, lalu menghampiri Davia.

◎ ◎ ◎

"Baby, i don't know how to explain this. But i feel so comfortable being around you. So, be mine?"

Dengan gemetar Davia membungkuk dan hendak mengambil ponsel yang jatuh tidak jauh di depannya. Deretan kata yang masuk ke ponselnya itu benar-benar membuat Davia kehilangan kontrol atas dirinya.

Belum sampai tangannya menjangkau ponsel yang terjatuh, sesuatu yang dingin menyentuh dahinya yang kemudian terasa sakit.

"Ah!" Davia mengaduh sambil menyentuh lalu mengusap dahinya. Kesal, ia mengambil ponselnya cepat dan berdiri untuk menghadapi siapa pun yang dengan berani sudah menyiksanya ini. "Lo berani banget, ya, bikin gue kesaki—"

"Apa?" potong pemilik tangan yang baru saja menyentil dahinya. "Kenapa? Nggak suka?"

Suara itu membuat Davia membeku seketika. Meskipun belum lama mengenal dan mendengarnya, tapi ia sudah tahu persis siapa yang membuatnya kesakitan tadi.

"K—kak Devan?" cicit Davia. Ia mengangkat wajahnya dan langsung berhadapan dengan iris mata Devan yang menatapnya tajam dari balik kacamata. "Kok lo bisa ada di sini, Kak?"

Devan menyandarkan tubuh pada dinding di belakangnya dan menatap Davia kesal. Alis tebal cowok itu terangkat sebelah, seolah menghakimi. "Menurut lo kenapa gue bisa ada di sini?"

"Nggak tahulah, kalau tahu ya gue nggak bakal nanya, Kak," jawab Davia kesal lagi, keterkejutannya sudah hilang berganti dengan rasa kesal karena sosok di hadapannya ini sudah merusak imajinasinya.

Devan mengeluarkan ponsel dari dalam kantungnya, lalu membuka daftar panggilan dan pesan di ponsel itu dan memberikannya pada Davia. "Gue ngehubungin lo dari kemarin dan nggak ada jawaban. Kemarin gue tunggu di perpustakaan sampe tu perpus tutup dan lo nggak muncul. Lo lupa atau pura-pura lupa kalau lo punya urusan sama gue?"

Bibir Davia mengerucut. Ia kesal karena kesalahannya dihakimi tepat di depan matanya. Namun, ia juga merasa bersalah karena ingkar dari jadwal yang sudah ditentukan.

"Kalau lo nggak profesional kayak gini, gue bisa bilang sama Bu Eka supaya lo diganti," lanjut Devan. Ia menarik kembali ponsel dan memasukkannya ke kantung seragam. "Mungkin lo nggak tahu ada puluhan murid lain yang berharap bisa ada di posisi lo sekarang."

Davia kembali menciut. Ia tahu ia sudah sangat salah, dan ia tidak ingin kehilangan posisinya saat ini. "Jangan, Kak. Gue minta maaf, gue nggak bakal kabur-kaburan lagi dari jadwal kelas."

Devan mendecak, kesal. "Ini baru minggu pertama, mending lo ngomong kalau nggak niat. Gue nggak mau gagal menangin olimpiade ini cuma karena temen tim gue yang kekanakan dan tukang kabur."

Kata-kata Devan nyaris membuat Davia marah, tapi lagi-lagi ia tahu kalau semua itu adalah kesalahannya. Ia hanya diam sambil menunduk dan memainkan jari.

"Olimpiade ini penting banget buat gue. Dan gue nggak akan biarin siapa pun jadi penghalang kemenangan gue," kata Devan yang sekarang sudah berdiri tegak dan berjalan menjauh. "Olimpiade ini bukan buat orang manja yang nggak taat aturan. Lo renungin kata-kata gue malam ini dan yakinin diri lo buat tetep ikut atau mundur. Sebelum semuanya terlambat."

"Gue nggak manja!" balas Davia kesal, ia refleks berteriak menjawab perkataan Devan. Ketika ia sadar beberapa pasang mata tengah menoleh dan mengawasi mereka, ia menggigit bibir bawahnya lagi dan menyesali kelakuannya. "Gue bakal tetep ikut olimpiade ini, dan gue bakal bantu lo buat menang," jawab Davia dengan suara pelan.

Devan memandang Davia sekilas, lalu membuang wajah. "Pikirin lagi seberapa niat lo ikut, dan apa tujuan lo ikut olimpiade ini. Nggak semua orang terlahir hoki kayak lo, bisa dapet apa pun yang dia mau dengan mudah. Berenti jadi anak manja yang sembunyi di balik kekurangan lo."

Kemudian, Devan benar-benar pergi meninggalkan Davia yang kini menggigit bibirnya keras menahan tangis. Perkataan Devan menyakitinya, sangat. Lebih daripada apa yang dilakukan teman-temannya yang lain.

Davia merasa dihina, sekaligus dianggap tidak mampu melakukan hal yang baik. Tangan Davia mengepal keras, ia benci mendengar Devan yang menganggapnya mendapatkan semua hal dengan mudah. Devan tidak tahu apa yang dialaminya sejauh ini, dia tidak tahu, semua orang tidak tahu.

Pelan, Davia memutar tubuhnya dan berjalan menuju pagar sekolah. Air mata menetes pelan dan membasahi kedua pipinya. Ia benci mereka semua. Sangat.

◎ ◎ ◎

Ponsel Davia terus berdering sejak tadi. Entah sudah berapa banyak pesan yang masuk dan membuat ponsel kesayangannya itu lelah. Namun, Davia sama sekali tidak beranjak dari tempat tidur. Ia terus memandangi ponsel yang tergeletak di meja belajar samping tempat tidurnya.

Perkataan Devan masih terus menerus terdengar jelas di ingatan Davia. Mungkin yang dikatakannya benar, tapi apa ia harus mengatakan hal itu dengan sangat kasar? Dan di depan banyak orang? Lagipula, siapa dia sebenarnya sampai begitu berhak menghakimi Davia?

Davia menangis, lagi. Ia merasa begitu kesepian hingga memeluk tubuhnya sendiri. Kenapa di dunia yang besar ini tidak ada satu pun orang yang mengerti dia?

Ditariknya tas sekolah biru di nakas sebelahnya, lalu ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Davia membuka pelan lembar demi lembar halamannya. Sesekali ia tersenyum miris, lalu menggeleng membaca kalimat yang tertulis di sana.

Davia gendut.

Dasar Baby Dav.

Davia jelek, pesek.

Awas, nanti gempa ada Davia.

Ia menulis semua kalimat ejekan yang diucapkan teman-temannya sejak ia kecil. Buku itu nyaris penuh dengan makian yang selalu menyakitkan jika dibaca ulang. Davia memang sengaja melakukannya agar ia merasa lebih kuat ketika kalimat ejekan baru terdengar.

Ia sudah pernah mengalami ejekan yang buruk sebelumnya, dan ia akan melewati ejekan buruk lain yang menimpanya. Ia kuat, dan tidak akan ada yang mampu meremehkannya selain karena fisiknya yang berbeda.

Pikirannya kembali melayang ketika ia menutup mata dan menengadahkan kepalanya. Ia sudah lelah dipandang sebelah mata, ia ingin membuktikan bahwa ia benar-benar mampu menjadi seseorang yang pantas diperhitungkan. Dan itu semua bisa didapatkannya melalui olimpiade Matematika ini.

Senyumnya kembali terukir. Davia bangun, berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dan berkata di depan cermin. "Davia bisa. Davia hebat."

Setelah itu ia mengambil ponsel dan menekan nomor orang yang baru-baru ini disimpannya. Tepat pada deringan ke tiga, panggilan itu tersambung.

"Kak, gue serius sama olimpiade ini. Besok latihannya di rumah gue, ya?"

◎ ◎ ◎

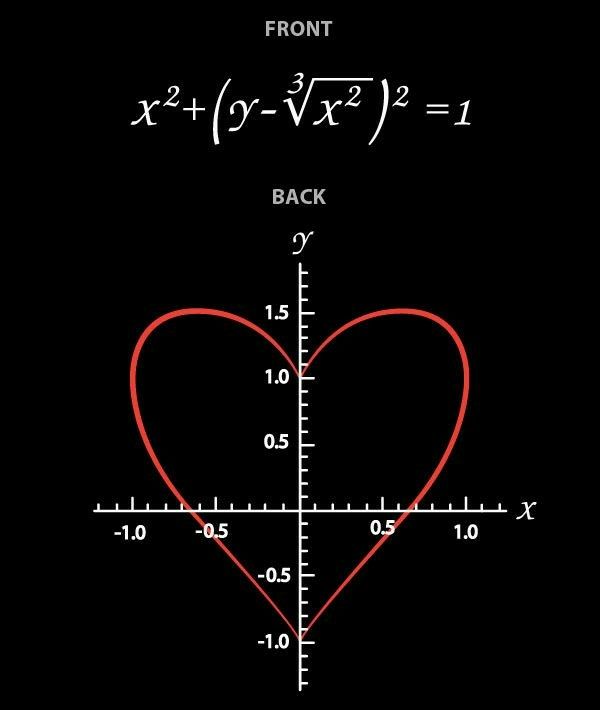

Selamat sore dan selamat datang di lembar ke tujuh dari The Memories of Algebra.

Menurut kalian, sejauh ini gimana perjalanan Davia dan Devan?

Terus, apa yang mau kalian request ke aku? Bukan adegan Double D, yaa. Maksudnya, apa yang kurang kalian ngerti dari TMoA ini?

Minggu ini mood-ku rada drop :( aku berharap kalian dan Double D bisa memperbaiki mood dan anuku :(

Tapi, apa sejauh ini aku mengecewakan? Ehe. Dan apa kalian mulai jatuh cinta sama angka? Ayo ngobrol lagi! Bab ini diperpanjang lagi loh. Selamat menikmati.

xoxoxo

Tamara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro