Halaman Keduapuluh Enam

"Gila, gila, itu nyokap lo kenapa, sih? Kasihan banget lo," celetuk Tamara sebelum menyeruput milkshake-nya.

"Gue dapat peringkat 15 aja, nyokap sujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, sayangnya belum pernah," sambung Dion lantas menusuk kentang goreng dengan garpu.

"Pernah, nggak, sih, nyokap lo konsul sama Teh Ale? Soalnya Teh Ale psikolog. Kali aja ada yang salah sama nyokap lo," celetuk Ghea.

Aku menggeleng, entahlah. Mungkin Teh Aleya menyadari perilaku Bunda, tetapi tidak berani mengingatkan. Kalian harus tahu, hirarki di rumah kami, tingkat paling atas dikuasai oleh Bunda, sedangkan Teh Aleya cenderung menurut dan ikut kemauan Bunda. Menurut cerita Nia, Teh Aleya seperti itu karena merasa bersalah.

Ya, intinya tidak ada yang berani menegur Bunda secara gamblang. Ayah? Ah, mari berharap padanya.

Kurasakan tangan hangat Vano menangkup jemariku.

"Kamu udah berusaha, Del, you deserve better. Apa perlu aku ngomong langsung sama bundamu?"

Aku menggeleng lemah, itu ide buruk. Bisa-bisa daftar omelan Bunda akan mengular tangga.

"Oh, iya. Yang bisa ngomong sama bundamu, mah, si Eshaal, ya? Aku mah apa, nganterin aja cuma boleh sampai depan kompleks doang."

"Vano ...." Tatapan Friska tajam menghujam atensi Vano.

"Apa? Gue bener, kok."

"Iya, kamu bener, kok, Van," balasku cepat agar perdebatan ini tidak memanjang. Vano mencibir Friska.

Malam makin beranjak ketika kami saling tertawa. Tepatnya, menertawakan Dion. Celetukan natural yang dibawanya entah mengapa terdengar begitu aneh, mengocok perut. Vano tidak melepaskan jemarinya dari punggung tanganku.

Pukul sembilan malam, ponselku berdering. Nama Eshaal tertera di sana. Aku mendengkus. Oh, ayolah, mengapa harus menelepon sekarang? Sejak mengambil rapor tadi, aku sudah muak dibanding-bandingkan dengannya. Jadi, segera kutolak panggilan itu.

Kedua kalinya ia menelepon, agaknya Vano mulai sadar. Ia yang mengambil inisiatif untuk menekan tombol merah, Eshaal ditolak dua kali.

"Ditelepon lagi, tuh. Kali aja penting," celetuk Ghea sambil mengisyaratkanku untuk menjawab panggilan Eshaal.

"Nggak usah. Palingan apa, sih? Nanya kabar? Nanya kamu di mana? Pulang jam berapa? Kamu kan main ke sini nggak sembunyi-sembunyi kayak hari biasa," cetus Vano sarkas.

Benar juga. Jadi, kuputuskan untuk lagi-lagi menggeser ikon merah, menolak panggilan. Friska dan Ghea kemudian meminta izin ke toilet, mau merapikan riasan, katanya. Sementara itu, Tamara dan Dion pindah kursi, mau berduaan. Saat ini, aku hanya bersama Vano.

Karena memesan ruangan khusus, tempat kami jadi terasa lebih hening, padahal suasana luar kafe tadinya cukup ramai mengingat ini adalah malam Minggu.

"Kamu dari tadi banyak diam," ucap Vano. Aku mengangguk, pun merasa demikian. "You okay? Apa yang bundamu bilang nggak usah terlalu dipikirin, kasihan kamu kalau tertekan terus kayak gini."

Kali ini aku menggeleng. Tentu tidak baik-baik saja dan tidak mungkin aku mengabaikan perkataan Bunda jika terlampau sering diulang-ulang. Astaga, mengingatnya saja bisa memancing air mataku untuk menetes. Selalu saja hatiku sakit menerima ekspektasi Bunda, aku tidak pernah terbiasa untuk hal itu.

Tubuhku menegang ketika Vano tiba-tiba merengkuhku tanpa permisi. Detik selanjutnya, ia mengusap punggungku lembut, kemudian tangannya beralih ke atas kepalaku.

Ia tidak mengucapkan apa pun sebab beberapa detik kemudian, tangisku tumpah di sana. Kucengkeram erat jaketnya, menyalurkan emosi untuk sementara. Bersama teman-teman, aku terlalu malu untuk menangis. Jadi, Vano memberikan kesempatan itu untukku, mungkin.

Aku mendongak, mendapatinya tersenyum simpul. Dengan ibu jari, ia mengusap pipiku, menyeka air mata dari sana. Kemudian kedua tangannya menangkup wajahku. Seketika, perutku terasa bergejolak hebat. Seperti ada yang beterbangan dari sana, berputar-putar memenuhi ruang udara, hingga aku sulit bernapas.

Aku sempurna mematung ketika Vano mulai mengikis jarak, sungguh aku tidak tahu harus melakukan apa saat ini. Mengatur napas agar tetap teratur saja, tidak bisa. Badanku panas dingin dan kuputuskan untuk menutup mata saja, membiarkan imajinasi bermain di kepalaku.

Vano mendengkus pelan tepat ketika ponselku kembali berbunyi. Sebelum melekat, Vano melepaskan tangannya dari wajahku dan menenggak minumannya cepat-cepat lantas menyandarkan kepalanya. Tanganku gemetar, aku salah tingkah.

Eshaal lagi.

"Silent aja, Del, ganggu banget."

Aku tertawa canggung.

"Penting, kali. Aku angkat dulu, ya. Sebentar aja."

"Tapi janji balik ke sini lagi."

"Iya."

Lekas kugeser ikon hijau demi menjasab panggilan Eshaal setelah sedikit menjauh dari posisi Vano. "Nggak bisa nanti aja, apa? Mesti banget lo gangguin—"

"Del, aku harus gimana, ya? Ashila muntah-muntah dari tadi, nggak tau kenapa." Belum selesai aku berbicara, Eshaal lebih dahulu menyela.

Aku terdiam sesaat.

"Lo sendirian? Bunda mana?"

"Habis ambil rapor tadi, Bunda bilang mau nginap di rumah sepupunya yang lusa nikahan buat bantu-bantu. Gimana, nih, Del? Aku harus gimana? Bentar, bentar! Jangan ditutup dulu, Adel! Sebentar, ya!"

Langkah kaki Eshaal yang terburu-buru terpantul dari sambungan telepon. Sesaat kemudian, aku dengan jelas mendengar suara Ashila yang sedang muntah dan menangis lirih.

"Del, Cila muntah lagi. Pucat banget mukanya, dia udah lemes banget."

Sekarang malah Eshaal yang terisak.

"Jangan nangis, bego! Telepon Bunda lo! Bawa ke rumah sakit! Gitu aja nggak tau!"

"Nanti Bunda panik. Bunda nggak boleh panik, Del. Aduh, gimana? Mobil juga dibawa Bunda."

"Gue telepon A' Aris biar langsung jemput lo. Nanti langsung dibawa ke rumah sakit, gue hubungi Teh Alin. Gue tutup sekarang, ntar gue langsung nyusul. Lo diam, jangan nangis. Cengeng banget."

Kututup sambungan telepon secara sepihak dan langsung menghubungi A' Aris dan Teh Alin. Setelah itu, kurogoh tas selempang dan meraih kunci motor dari sana. Astaga, mendengar tangis lirih Ashila membuat hatiku terasa nyeri, apalagi ditambah isak Eshaal.

Setelah mengaitkan helm, kupacu kuda besi secepat mungkin.

🌧

"Dia alergi. Kata Eshaal, dia nggak sadar Ashila makan kacang. Dikirain cuma cokelat biasa. Untung aja nggak terlalu ngefek ke saluran pernapasan. Udah Teteh infus, dia banyak banget kehilangan cairan. Sekarang lagi tidur. Eshaal malah masih nangis, tuh. Coba temanin Eshaal dulu, gih. Teteh urus administrasi mereka," jelas Teh Alin ketika aku baru tiba. Mendengar instruksi tersebut, aku mengangguk dan langsung masuk ke kamar rawat Ashila.

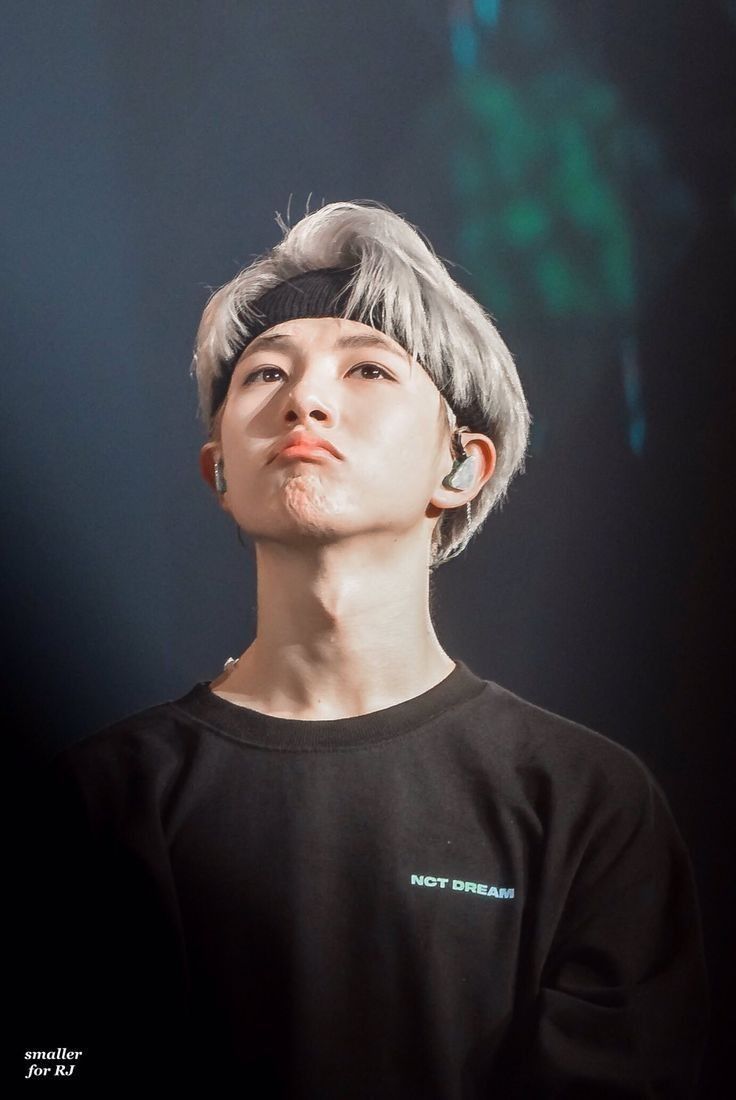

Benar, gadis kecil yang tangannya dibalut kasa untuk melekatkan infus itu tengah tidur pulas. Perut tipis itu naik turun mengikuti ritme napasnya yang tenang. Duduk di samping brankarnya, Eshaal tergugu, tatapannya tidak lepas dari wajah sang adik. Sesekali ia mengusap wajah.

"Dibilangin jangan nangis." Kutepuk pelan pundaknya. Ia terperanjat.

"Kok aku bisa lalai gitu, ya, Del? Aku luput baca komposisi jajanan Cila. Gini aja aku nggak bisa jagainnya. Kalau Cila kenapa-kenapa, gimana? Lihat dia tidur pulas kayak gini, aku jadi ngerasa bersalah. Gara-gara aku, dia sampai sakit gini. Aku nggak bisa apa-apa."

Kupalingkan wajah menatap Ashila yang tampak damai merajut mimpi, lantas kukembalikan atensiku pada sosok kakak laki-laki yang tengah menyesal sebab lalai menjaga adik perempuannya. Sekujur badanku terasa hangat, hatiku seperti tercubit kala menyadari betapa besar rasa bersalah Eshaal saat ini. Lagi, ia tersedu hingga bahunya naik turun.

"Lo sayang banget sama Cila, ya?"

Aku tahu pertanyaan itu telah jelas jawabannya, tetapi otakku seperti memerintahkan untuk menggumamkan kalimat retoris tersebut secara spontan.

"Aku takut, Del. Takut kalau Cila kenapa-kenapa dan aku cuma bisa lihat tanpa melakukan apa pun. Aku takut kalau kebodohanku bikin Cila pergi, nyusul Ayah. Aku takut kalau harus lihat itu semua."

Aku harus memukul punggung Eshaal agar dia diam, tetapi kini malah mataku yang mulai memanas. Apa-apaan ini? Mengapa air mataku ikut turun?

"Kamu nggak usah ikut-ikut nangis, Del. Cila itu adik aku, bukan adikmu."

"Sialan! Dia juga adek gue! Kalau enggak, buat apa gue buru-buru nyusulin? Alah, sia."

Akhirnya tanganku mendarat juga untuk meninju bahunya.

"Bunda harus tau, Cal. Nggak ngabarin?"

Eshaal menghapus sisa air matanya, kemudian menggeleng. "Sejak Ayah meninggal, Bunda punya panick attack. Dapat kabar kayak gini bisa memicu serangannya. Bunda nyetir sendiri, aku nggak mau Bunda kenapa-kenapa di jalan."

Baiklah, akan kucatat.

"Jadi gimana? Ntar pas balik malah kaget."

"Kata Teh Alin, besok Cila udah boleh pulang, kok. Kamu jangan bilang ke Bunda, ya—bunda kamu dan bunda aku. Aku juga udah ingatin Teh Alin sama A' Aris tadi. Ghina juga jangan dikasih tau. Akses Bunda untuk dapat informasi itu banyak banget."

Aku menghela napas, baiklah.

"Adel, makasih banyak, ya, udah nolongin kami. Maaf banget karena udah ngerepotin malam-malam gini."

"Dont mind."

"Terus, tadi telepon aku kenapa ditolak berkali-kali, sih?"

Aku melongo. Astaga, aku lupa bahwa sebelum menyusul Eshaal, aku dan teman-teman sedang nongkrong dan Vano menungguku saat ini.

"Sumpah, Cal, ini gara-gara lo, pokoknya!"

🌧🌧🌧

Eshaal be like: Tahan, tahan, kata Adel jangan nangis.

Follow Tiktok Yoru: @nijinoyoru_ untuk berbagai konten lainnya~

Kamsarigato~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro