Teringat Lagi

Sudah direvisi.

"Aku baru aja keluar dari kantor notaris, Pa."

"Gimana, lancar?"

"Iya, dong," jawabku dengan gembira seraya memasuki mobilku lalu menutup pintunya kembali. "Tadi udah sekalian dikasih kunci rumahnya. Kebetulan pengacara pemilik rumahnya bisa datang."

"Syukurlah. Selamat ya, Sayang," ucap papa. Bisa kudengar kebanggaan dari suaranya, itu membuatku tersenyum lebih lebar.

"Makasih, Pa," balasku sambil memasang sabuk pengaman. "Oh iya, Pa, nanti aku enggak pulang ke rumah ya."

"Kamu mau balik ke apartemen atau ke tempat Stella?"

"Aku pulang ke apartemen, Pa."

"Oke. Jangan lupa makan sama istirahat yang cukup ya, Sayang."

"Iya, Papa juga. Ya udah, aku harus pulang sekarang, Pa, soalnya masih harus antar Stella juga. Bilangin ke mama ya, Pa, tadi aku coba telepon tapi enggak bisa."

"Iya, nanti papa bilangin ke ama kamu. Paling juga lagi arisan dia. Salam buat Adrian, ya."

Aku tertawa pelan. "Iya, Pa … I love you."

"I love you too, Sayang." Lalu aku memutuskan sambungan teleponnya.

"Udah selesai sesi romantisnya sama bokap lo? Keburu malam ini," protes Stella yang duduk di kursi penumpang.

"Berisik, lo. Baru juga jam segini." Aku melirik jam digital yang ada di head unit mobil, itu menunjukan pukul 06:55 p.m.

Memang sudah menjadi kebiasaanku untuk selalu memberitahu orang tuaku setiap kali aku tidak pulang ke rumah mereka dan tidur di apartemen yang sudah kutempati selama hampir 2 tahun terakhir ini. Alasannya sederhana saja sebenarnya, karena jarak Louroose dan apartemenku lebih dekat daripada rumah orang tuaku.

"Ya tapi kan gue ada janji sama Niko buat dinner. Jadi nanti lo drop gue di La Fiesta aja ya," kata Stella dengan suara yang terlalu bersemangat.

"Oke," jawabku singkat, lalu menjalankan mobilku menuju restoran Meksiko yang Stella maksud.

Niko bukan pacar Stella, tapi mereka sudah kenal selama kurang lebih setahunan ini dan hanya begitu-begitu saja. They're fuck buddies, you could say that. Entahlah, aku tidak pernah mengerti jalan pikiran Stella mengenai percintaannya. Ia seperti tidak akan berhenti dan menetap dengan satu laki-laki ... at least for now.

Itu semua sudah berlangsung sejak awal is memiliki kekasih, di kelas 3 SMA, yang mana hanya bertahan selama satu bulan. Semenjak itu, ia terus menerus berganti pasangan dan lebih memilih menjalin hubungan tanpa status. Aku berusaha mengingatkan dia, tetapi tidak berpengaruh banyak. Jadi, aku hanya berpesan untuk selalu memakai pengaman, 'no glove no love' itu yang selalu aku ucapkan. Selebihnya aku yakin Stella sudah tahu konsekuensi apa yang akan ia dapat dari kelakuannya sekarang ini.

"Oke, gue turun sini aja. Thanks, babe," ucap Stella sambil mencium pipiku sesaat setelah aku menghentikan mobilku di depan La Fiesta.

"No problem. Stay safe," ucapku dengan serius.

"Iya, iya, ya ampun," Stella memutar matanya dengan bercanda, lalu keluar dari mobil. "Ya, udah sana pulang, lo."

Aku melambaikan tangan kananku. "Bye …. "

"Bye, babe." Ia memberiku kecupan dari jauh.

. . .

Aku membuka pintu apartemenku dan menaruh kunci yang berbentuk kartu di atas meja kecil yang ada di balik pintu. Kulihat televisi masih menyala dengan siaran langsung sepak bola, lampu ruang tamu yang temaram membuat suasana terasa semakin dingin. Aku berjalan menuju sofa, di mana Adrian sedang tiduran dengan selimut menutupi tubuhnya.

"Kamu udah pulang,"ucap Adrian sambil membalikkan tubuhnya untuk melihatku.

"Iya Mas," jawabku sambil membuka jas yang kupakai, menyisakanku dengan kaos putih polos dan celana bahan berwarna krem. Aku menjatuhkan diriku di sampingnya, menyandarkan kepalaku di sofa. "Capek banget hari ini," keluhku lirih.

Dia bergumam. "Hmm, udah makan malam belum?"

Aku menggelengkan kepala pelan. "Enggak sempat tadi."

"Mau aku masakin?" tawarnya.

Aku tersenyum. "Boleh."

"Oke." Ia mengusap pelan puncak kepalaku sebelum beranjak dari sofa dan menuju dapur kecil yang ada di seberang ruang tamu. "Mau dimasakin apa kamu?"

"Surprise me," jawabku singkat lalu memejamkan mata sejenak.

Tidak lama kemudian, sebuah tangan membangunkan dari tidur singkatku yang bisa dibilang sangat tidak nyaman. Aku membuka mata perlahan dan menemukan Adrian memandangku dengan heran, alis matanya berkerut, seakan sedang memikirkan sesuatu.

"Kenapa Mas?" tanyaku dengan suara serak.

"Kamu mimpi buruk, Steph?" tanyanya pelan, seperti tidak yakin dengan pertanyaannya sendiri.

"Enggak …. "

Adrian duduk di seberangku, masih dengan tatapan curiganya. "Kok sampai nangis gitu? Ada masalah apa di kantor?"

"Apaan sih Mas? Orang aku enggak nangis kok." Benar saja, saat tanganku mengusap mataku yang sembap. Kenapa bisa aku menangis saat tidur dan bahkan tidak menyadarinya.

Adrian menghela napas. "Ya udah, kalau enggak mau cerita. Makanannya udah siap, dimakan ya, abis itu kamu mandi terus tidur. Udah malam, aku ke kamar dulu."

"Makasih ya," ucapku pelan.

"Iya."

Aku berjalan menuju dapur untuk menyantap capcay buatan Adrian, bersamaan dengannya yang memasuki kamarnya. Memang di antara kami berdua Adrian yang paling bisa masak, tapi bukan berarti aku buta tentang urusan dapur. Hanya saja apa pun yang ia masak pasti selalu enak dan itu juga salah satu alasannya mengapa aku mengajak kakakku untuk tinggal bersama di apartemen ini.

Kami membeli apartmen ini dua tahun yang lalu secara patungan, saat itu projek fotografinya bisa dibilang sudah stabil dan aku juga mempunyai tabungan yang cukup dari hasil menjualkan rumah ke orang.

Aku dan Adrian juga yang memilih konsep industrial untuk tema apartmen ini. Bisa dibilang apartemen ini cukup luas, 2 lantai dengan 2 kamar tidur masing-masing mempunyai kamar mandi dalam, 1 kamar mandi umum, dapur yang kering, dan ruang tamu yang luas. Namun, hanya satu yang tidak begitu aku suka dari apartemen ini, hampir semuanya hitam atau abu-abu, sedikit sentuhan cokelat dari meja dan kursi. Mulai dari cat dinding, sofa, pernak-pernik, sampai lukisan yang dibuat oleh Adrian juga masih bertemakan hitam dan abu-abu.

Hanya kamarku yang bernuansa sedikit hidup karena aku bersikeras untuk mengecat kamarku dengan warna broken white, yang sudah otomatis membuat Adrian sedikit tidak terima. Tapi itu urusan dia, toh aku juga mempunyai hak atas apartmen ini.

Aku menghela napas. Setelah mencuci piring dan peralatan masak yang digunakan oleh Adrian, aku bergegas menuju kamar tidurku untuk mandi dan mencoba untuk memejamkan mata lagi. Namun, nyatanya itu sulit untuk dilakukan, hanya membuat kepalaku sakit saja. Aku mentatap langit-langit kamarku dan lagi-lagi kejadian tadi pagi kembali terngiang di kepalaku.

Kenapa Randi bersikap seperti tadi? Seolah menyalahkanku atas kesalahan yang aku pun tidak tahu mana yang dia maksud. Jika ini semua tentang aku dan Dion, bukankah aku ini korbannya? Bukankah Dion yang meninggalkanku begitu saja tanpa memberikan alasan?

Air mataku terjatuh setiap kali mengingat tentang kejadian tujuh tahun yang lalu. Kami bukan sepasang kekasih saat itu, tapi kenapa rasanya begitu sakit. Bahkan sampai saat ini aku masih bisa mendengar suaranya saat ia berkali-kali mengucapkan kata maaf.

"I'm so sorry, Steph. But I can't … we should end this."

Aku memejamkan mata saat kepalaku kembali berdenyut. Rasanya seperti aku membenturkan kepalaku ke tembok berkali-kali. Sakit kepala ini tidak bisa terobati hanya dengan pil penghilang rasa sakit, karena ini semua berasal dari diriku sendiri. Aku sadar ini tidak sehat, dan seharusnya aku tidak memikirkan ini terlalu dalam, tapi sepertinya hati mengalahkan logika ketika berhadapan dengan Dion.

Mencintai seseorang memang membuat kita menjadi bodoh, hal yang bahkan seharusnya tidak dilakukan tapi jika berhubungan dengannya kita lakukan dengan suka rela ... bodohnya. Kita terlalu menempatkan ekspektasi yang tinggi terhadap seseorang itu dan pada akhirnya kita sendiri yang akan kecewa.

Menyedihkannya lagi, itu sudah kulakukan selama tujuh tahun terakhir. Seharusnya aku tidak memikirkannya terlalu berlebihan.

Aku bahkan tidak tahu apa dia dulu mencintaiku atau hanya main-main saja. Kepercayaan yang kuberikan padanya untuk menjaga hatiku terlalu besar, sampai membuatku tidak bisa berpikir dengan logika.

Satu tahun pertama, kuhabisan untuk mencoba menghubunginya, tetapi hasilnya nihil. Aku meminta bantuan Stella untuk mencari tahu alamat Dion yang ada di Inggris lewat orang yang bekerja di rumah Dion. Kutulis surat dan mengirimkannya setiap bulan. Setelah tujuh tahun berlalu, sama sekali tidak ada balasan dari Dion.

Apa aku terlalu bodoh untuk berharap padanya?

Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya pelan. Orang tua dan Adrian tahu tentang ini, mereka beberapa kali mengenalkanku dengan laki-laki yang mungkin bisa 'menggantikan' Dion, tapi tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan Dion. Selamanya, tidak akan ada.

Adrian bahkan marah besar saat menemukanku menangis sejadi-jadinya setelah pulang lebih awal dari liburan kami di Jogja. Ia bertekad datang ke rumah Dion untuk memberinya pelajaran, tapi aku mencegahnya.

Lagi pula untuk apa? Sudah tidak ada gunanya lagi. Dion sudah pergi.

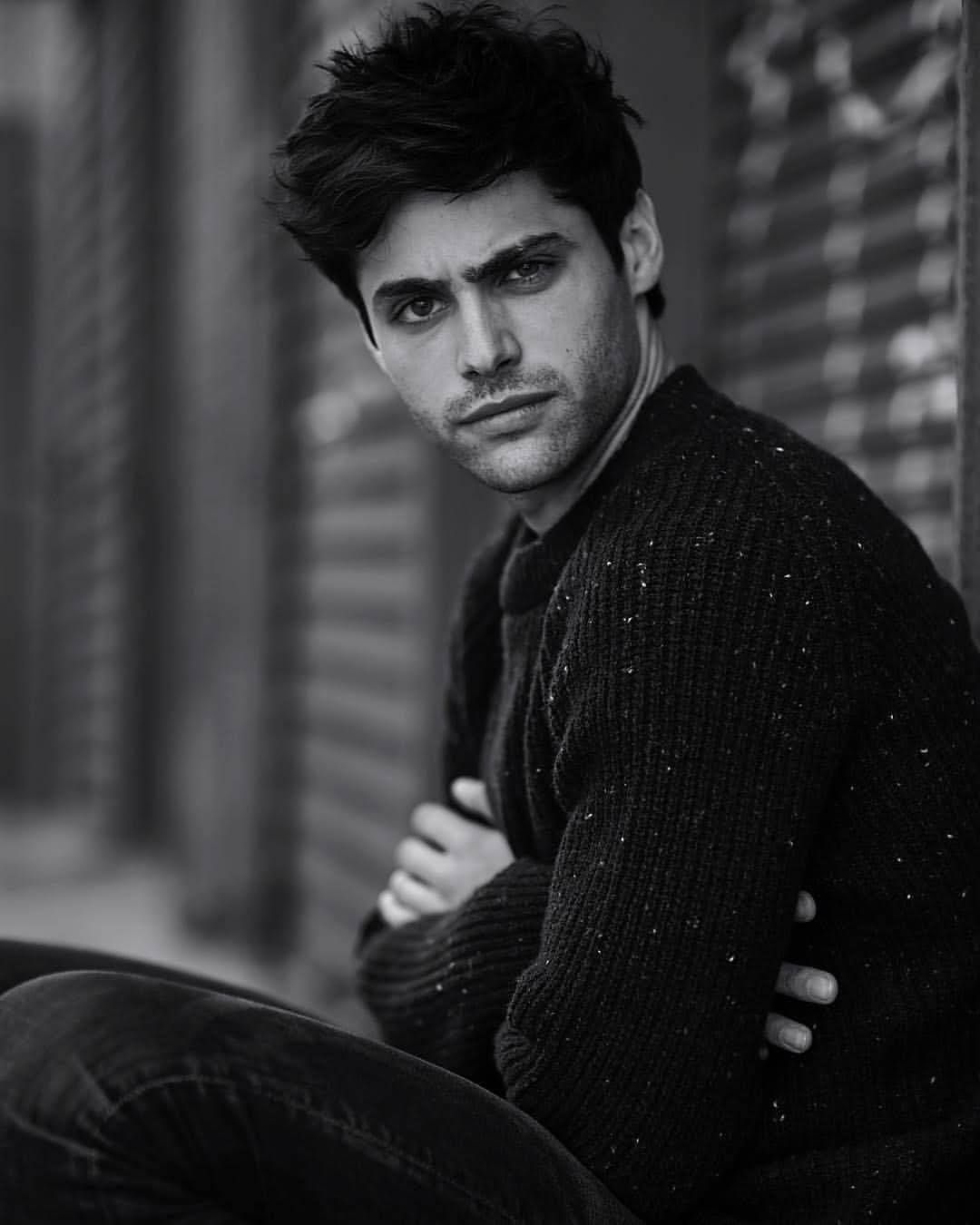

Ini Adrian Ramadani, kakaknya Stephanie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro