die Umschrift der Runen

Wenn man ein wissenschaftliches Buch über Runen liest, werden die Runen aus praktischen Gründen oft durch Buchstaben des lateinischen Alphabets ersetzt und nicht als solche dargestellt. Runen werden darin eigentlich sogar selten gezeigt. Stattdessen werden Inschriften in der Regel translitteriert. Das bedeutet, dass jedem RUnenzichen ein Äquivalent im lateinischen Alphabet zugeordnet wird.

Es gibt drei Stufen, um Runeninschriften zu entziffern:

1. Translitteration

2. Transkription

3. Übersetzung

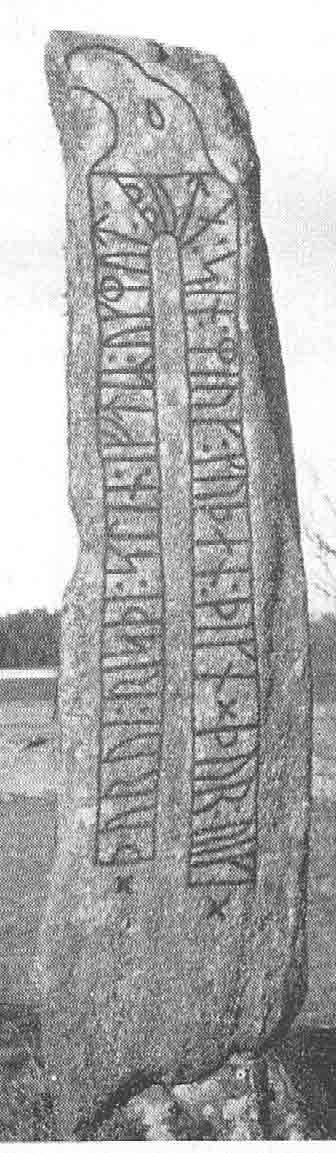

Nehmen wir als Beispiel dafür den Velanda-Stein. an diesem Stein ist besonders, dass seine Inschrift den nordischen Gott Thor erwähnt, obwohl Runeninschriften, die die nordische Mythologie erwähnen, selten sind.

So sehen diese drei Etapen für dieses Bild aus:

—

× þurui : risþi : stin : iftiʀ : ukmut : buta : sin : miuk : kuþan : þikn × þur : uiki ×

Þyrvi reisti stein eftiʀ Ogmund, bonda sinn, miok goðan þegn. Þorr vigi.

Þyrvi errichtete den Stein zum Gedenken an Ogmundr, ihren Ehemann, ein sehr guter Þegn. Thor weihe.

—

Das Fettgedruckte entspricht hier der Translitteration. Das Schrägggestellte ist die Übersetzung in der altnordischen Sprache. Diese ist nicht dasselbe wie die Translitteration, weil diese keiner Sprache entspricht! Das Normalgeschriebene ist die deutsche Übersetzung.

Das ist der Prozess in der Runologie, um die Inschrift "lesbar" zu machen.

Die Translitteration (also die erste Etappe) besteht darin, den Graphem eines Schriftsystems durch den Graphem eines anderen Schriftsystems zu ersetzen. (Ein Graphem bezeichnet die kleinste graphische Einheit eines Schriftsystem. Im lateinischen Alphabet ist "n" bespielsweise ein Graphem. Im Japanischen wäre das „か").

Um es einfacher auszudrücken: Es geht darum, eine Rune durch ein lateinisches Zeichen zu ersetzen. Anstelle von Runen, wird man die Inschrift mit lateinischen Zeichen lesen können.

Es gibt keinen wirklichen Konsens darüber, wie man die Translitteration präsentieren muss, denn die Konventionen weichen von Land zu Land ab (Es gibt beispielsweise auch verschiedene Konventionen darüber, wie man Quellen angibt, die von Land zu Land abweichen und auch innerhalb der verschiedenen Ländern gibt es Variationen). Ich werde es euch in diesem Buch so zeigen, wie ich es selbst beigebracht bekommen habe. Wichtig ist im Endeffekt einfach, dass man mit der gewählten Praxis konsistent ist und dass ihr es im Kopf behält, wenn ihr euch weiter informiert und beispielsweise ein Buch lest, das von einem britischen oder dänischen Autor geschrieben ist.

Wozu dient die Translitteration?

1. Sie erleichtert das Lesen. So wird der Zugang auch für Menschen ermöglicht, die keine Runenexpert*innen sind.

2. Vor allem im 17. bis 19. Jahrhundert, aber auch heute noch, kann es für Verlage schwierig sein, Inschriften in Runen zu drucken. Es gibt viele Varianten in Bezug auf die Schreibweise der Runen.

Wenn man eine Inschrift analysieren möchte, konsultiert man jedoch das Original. Wenn es nicht mehr verfügbar ist, weil es zum Beispiel beschädigt wurde, kann man geeignete Dokumente konsultieren, wie beispielse eine Zeichnung oder eine Fotografie (so wird es auch immer in diesem Buch sein: Ich werde euch nur die Bilder von den Runeninschriften zeigen können und nicht die Runeninschriften selbst). Dabei gibt es jedoch das Problem, dass sich mehrere Elemente ändern.

Was sind die Nachteile der Transliteration?

1. Es entsteht eine Entfremdung. Es ist wichtig zu bedenken, dass selbst beim Velanda-Stein, bei dem es sich um eine sehr sichtbare Inschrift handelt (sie wurde zusätzlich gefärbt), es eine Interpretation gibt, sobalb man die Umschrift unternimmt. Es gibt Inschriften, die viel schwieriger zu interpretieren sind als die vom Velanda-Stein. Es gibt manchmal Passagen mit Runen, die sich ähneln, aber verschieden sind. Wenn es auf einem Stein ist, kann es mit der Erosion verwechselt werden. Auch bei anderen Materialien kann es manchmal schwierig sein, zu verstehen, ob man es mit dieser oder jener Rune zu tun hat. Manchmal gibt es auch Passagen, die vollständig verschwunden sind oder die man nicht direkt sehen kann.

2. Die Form der Inschrift, also wie die Runen darauf angeordnet sind, verschwindet in der Translitteration. Diese ist nur eine durchgehende Linie, während auf dem Stein keine gerade Linie zu sehen ist. In welche Richtung muss man die Inschrift also lesen? Es gibt auch Steine mit vielen Inschriften, wie beispieslweise dem Runenstein von Rök. Die Interpretation wird je nachdem, wo dabei der Anfang gesetzt wird, unterschiedlich sein.

Bei der Translitteration gibt es auch keine Information über das Band selbst. Tierdarstellungen können auftauchen (z. B. kann das Band den Körper einer Schlange sein). Diese Information kann man jedoch nicht in der Translitteration wiedergeben. Wenn man einen Artikel schreibt, kann man das zwar darin erwähnen, aber man muss sich bewusst sein, dass die Translitteration alleine Informationen fehlen und damit keine vollständige Übertragung der Runeninschrift darstellt.

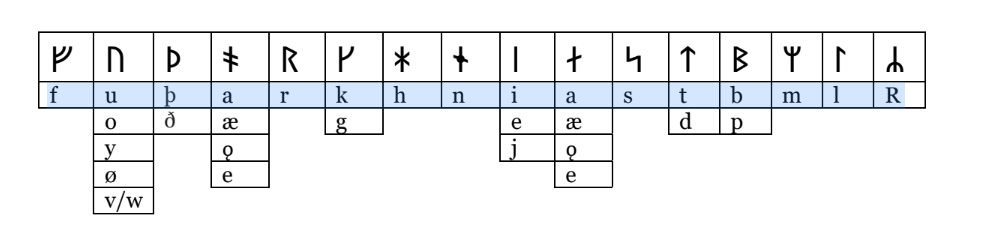

Eine Rune kann mehreren lateinischen Zeichen im Altnordischen entsprechen. Hier ist eines der Alphabete, das während des Wikingerzeitalters verwendet wurde:

Im letzten Satz habe ich absichtlich vieles unterstrichen, damit nicht zwischen der Transliteration und der Transkription verwechselt wird. Außerdem thematisiere ich in diesem Buch nur die Runen, die während der Wikingerzeit verwendet wurden, weil ich mich darauf spezialisiert habe. Das bedeutet, dass wir vom Jüngeren Futhark und Altnordisch sprechen. Auch diese beiden Begriffe sind nicht zu verwechseln: Das erste ist ein Alphabet und das zweite eine Sprache. Ein Alphabet ist keine Sprache, sondern ein Schriftsystem.

Auf dem Bild habe ich die erste Linie in blau markiert. Der Grund ist, dass wir ausschließlich diese Runen für die Translitteration verwenden. Die weiteren Buchstaben helfen bei der Transkription ins Altnordische. Ich erwähne es nochmal: Die Translitteration entspricht keiner Sprache!

Die Tabelle zeigt, dass die zweite Rune ("ᚢ") für "u", dem "o", "y", "ø" und "v" verwendet werden kann. Wir können jedoch nicht einfach den Buchstaben verwenden, den wir am liebsten mögen, um die Translitteration durchzuführen. Das Ziel der Translitteration besteht darin, genau zu bestimmen, welche Rune auf der Inschrift zu sehen ist. Wenn wir immer wechseln würden, wäre es unmöglich zu bestimmen, welche Rune verwendet wurde. Wir müssen die Phonologie berücksichtigen: Wenn wir "ᚢ" durch "ø" ersetzen, könnte auch " ᚬ" oder "ᛅ" gemeint sein (da "ø" genauso ausgesprochen wird, wie "ǫ").

Wie bereits erwähnt, ist die Definition der Translitteration, den Graphem durch den Graphem aus einem anderen Schriftsystem zu ersetzen. Das heißt in unserem Fall eine Rune durch ein lateinisches Zeichen zu ersetzen. Was uns die Transliteration zeigt, ist, welche Rune in der Inschrift verwendet wurde. Wir wissen daher automatisch, dass die Rune "ᛁ" gemeint ist, wenn wir ein "i" haben. Wenn wir ein "a" haben, wissen wir, dass die gemeinte Rune "ᛅ" ist. Es kann keine andere Rune sein.

Wenn ihr hier seid, weil ihr tatsächlich Runen lernen wollte, empfehle ich euch, die Translitteration auswendig zu lernen — also welche Rune für welchen Buchstaben steht (die blaue Markierung in meinem Bild).

Achtung: Die Translitteration kann von Land zu Land abweichen. Beachtet das, wenn ihr weitere Quellen in anderen Sprachen lesen wollt. Das gilt auch bei Translitterationen zwischen anderen Schriftsystemen, wie beispielsweise wenn man Wörter aus Sprachen, die eigentlich mit dem kyrillischen Alphabet geschrieben werden, mit dem lateinischen Alphabet umschreiben möchte. Deshalb heißt Schostakowitsch [deutsche Schreibweise] auf Englisch Shostakovich und auf Französisch Chostakovitch. Auf Italienisch heißt er Šostakovič und auf Niederländisch Sjostakovitsj. Das, obwohl man meinen könnte, dass Nachnamen immer gleichgeschrieben werden, egal in welcher Sprache ein Text ist. Das liegt daran, dass sein Nachname gar nicht mit dem lateinischen Alphabet geschrieben wird (Шостакович) und jedes Land andere Regeln für die Translitteration des kyrillischen Alphabets hat. Genau so ist es auch mit Runen.

Wer die Tabelle genau betrachtet hat, wird festgestellt haben, dass es zwei "r" gibt: ein kleines "r" und ein großes "R". Warum verwenden wir zwei verschiedene? Aus praktischen Gründen. Es soll verhindert werden, dass die beiden "r" verwechselt werden. Beim Lernen solltet ihr darauf achten: Wenn ich ein großes "R" habe, ist damit die letzte Rune ("ᛦ") gemeint. Wenn ich ein kleines "r" habe, ist es die fünfte Rune "ᚱ". Es ist also sehr wichtig, bei der Translitteration alle anderen Buchstaben klein zu schreiben, auch den am Anfang oder bei Namen (siehe mein Beispiel oben mit dem Velanda-Stein!). Übrigens wird der Buchstabe streng genommen in der gleichen Größe wie die Kleinbuchstaben geschrieben, auch wenn er groß ist.

Wer die Tabelle genau betrachtet hat, wird auch bemerkt haben, dass der dritte Buchstabe („Þ"/"þ") besonders ist. Dieser wird wie ein hartes „th" im Englischen zusammen. (Das harte „th" wird wie in „think" ausgesprochen, also englische Wörter, die mit „th" anfangen. Das ist nicht der Fall von „with" oder „further" denn hier handelt es sich um das weiche „th". Ja, es gibt einen phonetischen Unterschied, der jedoch subtil und automatisch ist, sodass ihn viele nicht merken. Achtet auf die Unterschiedlichen Positionen und Bewegungen eurer Zunge, wenn diese Begriffe aussprecht!)

Falls ihr euch jemals gewundert habt, warum man "Thor" mit einem "h" schreibt: Er wird eigentlich Thor mit "Þ" geschrieben!

Dieser Buchstabe wird heute noch in der modernen isländischen Sprache verwendet. Er ähnelt der Rune "ᚦ", weil er auch von dieser abstammt. Auf Isländisch heisst dieser Buchstabe (nicht die Rune, die hat einen anderen Namen) "Thorn". "Thorn" bedeutet "Dorn" ("Dorn" und "Thorn" sind etymologisch verwandt), weil die Rune wie ein Dorn aussieht!

Wenn man doch die Transliteration macht, sollte man die Rune "ᚦ" nicht mit "th" wiedergeben! Es ist wichtig, „þ" zu schreiben, auch wenn ihr das gerade nicht auf eure Tastatur habt.

Ein kleiner Test, damit ihr überprüfen könnt, ob ihr das ganze verstanden habt: Könnt ihr erraten, warum man „ᚦ" nicht mit „th" translitterieren darf?

Normalerweise solltet ihr dann in der Lage sein, diese Frage zu beantworten ;-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro