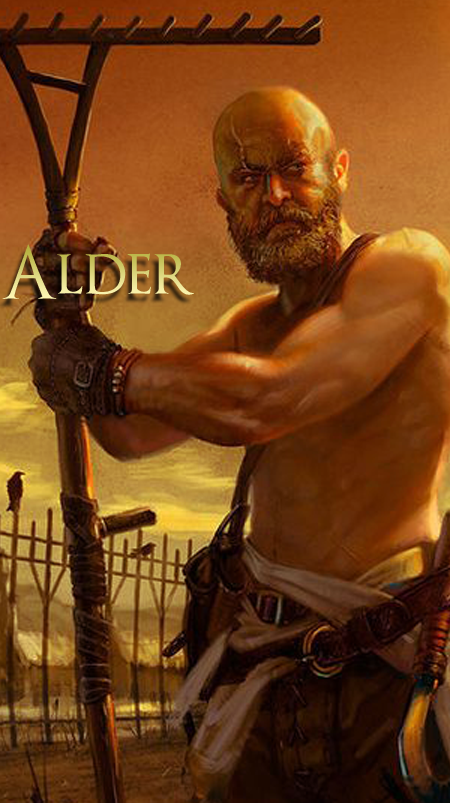

A L D E R

Su sombra se estiraba frente a él desde hacía ya unas horas. Señal de que viajaban hacia el sur sin desvíos. Los salientes de roca se cernían en torno a ellos cada vez con mayor recelo, como garras grises de las montañas. Los vientos del este azotaban a los caballos, que se inclinaban a engullir las frágiles hierbas que crecían aquí y allá, abriéndose paso entre la roca helada. En ocasiones oían aullidos que suscitaban bromas entre el grupo de paganos: decían que no le temían a ningún lobo pues iban liderados por Bronce, el Matahuargos. A Alder le comenzaban a exasperar los comentarios respecto a la hazaña del enano. Probablemente no hubiese matado nada más grande que un conejo, pero no importaba mientras sus enemigos creyesen lo contrario. Esa facilidad para las jugarretas servirían de poco en los dominios de lord Celtivan, a los que ya se habían adentrado de lleno.

—Alder, ve a buscar un poco de leña —ordenó Bronce tras bajar de su montura—. Acamparemos acá.

Obedeció de mala gana. La escasez de árboles lo obligó a recorrer un trecho largo antes de dar con un tronco útil que cortar con el hacha que siempre cargaba a la espalda. El sur era cruel, pues el Dios Luminoso castigaba a aquellos que se alejaban de las llamas del sol con frío y rocas en lugar de pastizales. Al menos así se contaba en las tierras armoniosas.

Cuando regresó, la mayoría ya se había acomodado bajo la sombra de una peña.

—Calculo que alcanzaremos las minas en dos jornadas —le confió Bronce unos minutos después, a la luz de la fogata.

—¿Nos recibirán las sonrisas de nuestros amigos o la espada de nuestros enemigos? —preguntó.

—Las minas están a rebosar de mi pueblo. Para mis hermanos que doblan la espalda en las cavernas, seremos los héroes que los liberen.

Si era así, ¿por qué veía duda en el semblante del enano? ¿Quizá porque, luego de tantos años, resultaría un extranjero? Incluso si los vientos jugaban a su favor, los enanos confiaban poco en los hombres, que eran quienes conformaban casi la totalidad del grupo de paganos. Además, los juzgarían como forasteros que no venían a más que a causar revuelo y provocar que fuesen castigados. ¿O realmente ansiaban la liberación? De un modo u otro, pronto lo averiguarían, y el afecto o aversión de los esclavos decidiría el resultado de la batalla que planeaban librar en el corazón de Incarben.

Tres jornadas más tarde, cuando algunos empezaban a preguntarse si se habrían perdido, las minas brotaron en el horizonte como una flor marchita. Las coronaba un pueblo colmado de tristes cabañas y una torre alta que se clavaba en el cielo gris. Alrededor, un millar de caminos conducía a las profundidades de las montañas, de cuyas cavernas se extraían los preciosos minerales que el reino de piedra empleaba para forjar cadenas preciosas para los señores elfos y mandobles afilados para los guerreros.

«No hay murallas, ni rejas».

—Subiré a esa colina para derribar cualquier pájaro que intente enviar el guardián de la torre —indicó Bulos, tensando su arco y señalando una protuberancia rocosa que difícilmente calificaba como colina—. Pero encárguense de que no haga sonar el cuerno...

—¿Dudas de mí? —preguntó Bronce con una sonrisa—. Vamos.

Las débiles defensas de la torre no retrasaron el asalto que sufrió a manos de los paganos. El vigía fue tomado como prisionero, y descubrieron que no tenía ningún cuerno que sonar. Alder comentó que, por muy intenso que fuese el bramido, estaban tan distantes del castillo de Incarben que solo los pumas atinarían a oír el llamado de auxilio.

Los enanos que habitaban aquellas casuchas advirtieron lo que sucedía. Los más fuertes se adelantaron, armados con picas y martillos, mientras que los demás se ocultaban tras los muros de barro.

—¿Quiénes son ustedes? ¡Márchense! No encontrarán riquezas en nuestro pueblo, solo la muerte.

Alder los observó desde lo alto de la torre. Desde allí, nada escapaba a su vista. Donde terminaban las casas comenzaban las plantaciones y los establos, tan escasos de cosecha y ganado como el semblante del enano del pueblo de valor.

—¡No venimos a hacerles daño! —anunció Bulos, que permanecía fuera y cuya vulnerabilidad lo había apremiado a aclarar la situación.

—¡Marrion! —exclamó Bronce tras descender a toda prisa por la escalera de caracol de la torrecilla—. ¡Soy yo! He regresado a cumplir mi promesa.

El cabecilla se aproximó sin dar señales de reconocer al pagano.

—¿Bronce? —preguntó, escudriñándolo con el ceño fruncido.

—¡Sí! ¡Cuánto me alegro de verte!

Marrion no recibió el abrazo que Bronce le ofrecía con la calidez esperada.

—Escuché que habías caído prisionero en Luminel. Entonces, ¿son estos los hombres de las historias? —Señaló al gentío.

—Depende de cuál historia hables.

—Somos paganos —intervino Alder, que también había bajado de la torrecilla.

El pueblerino le dirigió una mirada dubitativa. Mientras que los enanos que trabajaban en las minas eran condenados a su tarea desde el nacimiento, los pocos hombres que los acompañaban habían sido enviados allí como castigo de algún crimen, por lo que era entendible que no resultasen las personas más agradables del mundo.

—Los rumores eran ciertos. Comandas un grupo rebelde.

—Así es, ¡y hemos venido a liberarlos!

Los esclavos y prisioneros intercambiaron susurros.

—Yo soy Alder —se presentó—, ¿de mí no hay rumores?

—¡Han asesinado a Bagon! —acusó uno de los pobladores.

—Los protectores no tardarán en llegar —aseguró una mujer anciana—; y entonces... nosotros...

Alder se sorprendió de cuán asustados estaban aquellos pobres infelices.

—¡Tranquilos! No ha sido asesinado. Es nuestro prisionero. Nos podría ser útil para adentrarnos a Incarben.

—Entiendo lo que pretendes —dijo Marrion—, pero los soldados del reino son implacables y numerosos. Ustedes apenas cuentan con una decena de hombres. Cuando vengan, nos reprenderán por lo sucedido.

—¿Le temes a unos azotes, enano? —soltó Alder sin poder evitarlo

—Los azotes son caricias generosas en comparación con lo que nos harían si descubriesen que hemos confabulado con rebeldes —respondió Marrion.

—Cuando hayamos ganado la guerra ya no seremos rebeldes, sino el gobierno legítimo.

Bronce aprovechó la oportunidad para situarse sobre una elevación en el terreno. El falso colmillo de lobo huargo se balanceaba contra su pecho.

—¡Y ustedes nunca tendrán que picar una roca más! —exclamó con los brazos extendidos—. Trescientos hombres acuden a nosotros desde las tierras congeladas del sur. Doscientos más nos alcanzarán desde el norte en un par de días, y otros doscientos se oculta entre las montañas, pacientes. Todos ustedes son hombres y mujeres fuertes, con brazos gruesos y un corazón enorme. —«Y martillos y picas», pensó Alder. «Sobre todo eso»—. Si las decenas de pueblos que están repartidos por estas minas se unen a nuestra causa, el reino de piedra no se nos resistirá. Caeremos sobre él como un hipogrifo sobre una rata y reclamaremos el lugar que nos corresponde. ¡Recuperaremos lo que hace tanto nos arrebataron!

Los enanos y hombres permanecieron callados. Alder temió que nunca se rompiera aquel silencio, pero una voz clamó:

—¡Libertad!

—¡Libertad! —repitieron algunos.

—¡Libertad! —confirmaron otros.

—¡Libertad! —gritó Bronce, y Alder y los demás paganos se unieron al coro; incluso Marrion soltó su arma ante los vítores. «¡Libertad, libertad, libertad!» se escuchó en aquel ruinoso pueblo minero, y pronto el eco se trasladó a otros riscos, donde la promesa de una vida mejor y el recuerdo de aquel muchachito soñador que había sido Bronce alguna vez convencieron a los esclavos de reemplazar el miedo por el valor y encaminarse hacia la esperanza de un mañana distinto.

A lo largo de siete jornadas recorrieron las minas y recogieron miembros. La compañía pronto se transformó en un pequeño ejército, y más tarde en uno no tan pequeño. Niños mensajeros corrían descalzos para llevar la noticia, y los pueblos esperaban su arribo y los recibían con júbilo. Los escasos soldados que vigilaban a los trabajadores se rendían sin oponer resistencia. Al término de la octava jornada, se encaminaron hacia Paso Pedregoso y se reunieron con el resto. El corazón arremetía contra el pecho de cada uno de esos hombres.

No todos los chiquillos mensajeros eran leales. Alder tenía esa certeza, y sospechaba que Bronce también; pero poco importaba. Hacía casi un año que habían planeado la toma de Incarben, pues sus defensas habían sido flageladas tras la guerra del oeste. Inevitablemente, lord Celtivan —el señor elfo que gobernaba el reino de piedra— se enteraría de la situación. En respuesta, cerraría las puertas del castillo y posicionaría arqueros sobre las murallas. Le serviría de poco: los paganos pensaban ingresar a través de los túneles secretos que Celtivan desconocía y tomarlo por sorpresa. Antes de que dejase de preguntarse cómo demonios un millar de hombres había brotado dentro de su ciudadela, sería aprisionado o asesinado y el reino cambiaría de manos.

O al menos eso creían los ingenuos de Bastian y Bronce. Derrocar al rey y al Dios Luminoso era imposible, siempre lo había sabido. Por ello, cuando aún se encontraba en el bosque azul, Alder había enviado una carta en un halcón a lord Celtivan, en Incarben, informándole detalladamente sobre todos los planes de los rebeldes.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro