La abuela Minerva y la Zona Fantasma

Andrea regresa a la segunda de sus cajas y se topa con una colección de casetes que a todas luces no es suya: José José, Juan Gabriel, Roberto Carlos, Rocío Durcal, Raphael... Esos fueron los pocos intentos que la abuela Minerva hizo por modernizar su vasta colección de música, pero lo suyo eran los discos de vinilo y nunca logró apreciar la música en ningún otro formato.

Los discos eran el único vicio de la abuela, además del azúcar en exceso.

Andrea saca los casetes de la caja y los deja sobre la mesa sin poder dejar de mirarlos. No tiene ni la menor intención de escucharlos, pero el simple hecho de contemplar las cubiertas basta para catalizar algunos de sus peores recuerdos.

Andrea lucha por no caer en este juego de su mente, intenta distraerse una vez más pensando en Fabiola o en Ileana, pero no lo logra. Cualquier pertenencia de la abuela tiene ese poder casi sobrenatural de atraparla y no dejarla escapar.

—Es como estar en la Zona Fantasma de los cómics de Superman —Le había dicho una noche a su esposa entre copas de vino tinto—. Pero en lo más recóndito de mi mente... y cuando estoy ahí no sé cómo salir.

Por eso temía entrar a la casa, por eso evitó entrar a la habitación de la abuela, por eso había elegido bien sus cajas; porque quería evitar la Zona Fantasma a como diera lugar.

Cuando Andrea era pequeña, era práctica común que sus papás la llevaran a pasar la noche en casa de la abuela Minerva si ellos querían salir a una fiesta o alcanzar la última función del cine.

Fue en una de esas múltiples ocasiones, que nunca regresaron. Ella tenía siete años y ellos habían asistido a la boda de un amigo de Mauricio, el papá de Andrea.

Cuando el timbre comenzó a sonar y la abuela se levantó de la cama de un salto, Andrea se quedó acostada, preguntándose por qué el tono de luz era tan distinto al de cualquier otra mañana. Tan pálido.

Dos voces de hombre, serias, le decían algo a la abuela. Andrea se incorporó en su hamaca, aseguró un pie firmemente sobre la cama de su abuela, luego el otro y de ahí brincó al suelo. Caminó hacia la parte posterior del juguetero que dividía la sala y sacó media cara para mirar hacia la puerta principal.

Su abuela tenía una mano sobre su pecho y la otra cubriéndole la boca. Los dos hombres uniformados seguían hablando con seriedad, lentamente, como si les avergonzara lo que estaban diciendo. Andrea no podía comprender lo que veía, pero tenía la certeza de que no era bueno.

La abuela asintió, dijo algo y luego se dirigió a la habitación de Landy. Andrea no pudo escuchar todo lo que le dijo, únicamente que le dio instrucciones de cuidar de Andrea. Luego regresó a su habitación, tomó unas ropas y se fue al baño, casi atropellando a Andrea en el proceso.

Unos minutos después, aseada, maquillada con un poco de base, rubor y labial, y con bolso en mano, se fue de la casa con los policías sin dar mayor explicación.

Horas más tarde, cuando la abuela regresó de haber ido a reconocer los cuerpos, la abuela estaba seria, con temple de acero y mirada dura.

—Tus papás tuvieron un accidente, Andrea —Había dicho sin que siquiera le temblase la voz—. Están muertos. No van a volver. Ahora vas a vivir aquí conmigo. ¿Entiendes?

Andrea asintió, bajando la cabeza en un intento de ocultar sus lágrimas. A la abuela nunca le había gustado verla llorar. Siempre que lloraba le decía que le daría verdaderas razones para hacerlo.

La abuela se dio media vuelta y fue a la cocina, para darles la noticia a Landy y Pascual. Después, levantó el teléfono para llamar a los abuelos maternos de Andrea.

Andrea se quedó parada en el mismo lugar por varios minutos, deseando que la abuela regresara a darle un abrazo o cualquier clase de consuelo, pero nunca sucedió. Fue Landy quien, en medio de su propia tristeza, se hincó frente a ella y la tomó entre sus brazos.

De lo que sucedió en los días subsecuentes —preparativos, velorio y funeral— Andrea recuerda muy poco: algunas caras, algunas conversaciones entre adultos, gente desconocida llorando. Lo único que Andrea recuerda con claridad nítida es que la abuela Minerva no soltó una sola lágrima.

#

Durante su niñez, Andrea aprendió muchas lecciones de vida de la peor manera posible: por boca de su abuela.

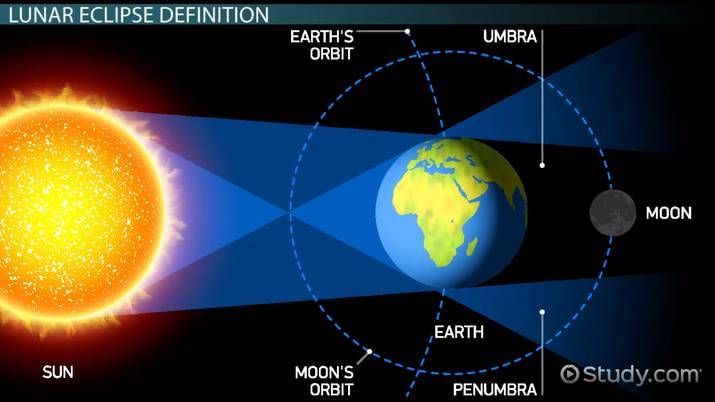

Una de las primeras fue que carecía de cualquier clase de talento artístico. A sus ocho años, mientras cursaba el cuarto grado de primaria, había intentado recrear en sus apuntes las minucias de cómo sucedían los eclipses de luna y de sol. Había hecho su mejor esfuerzo de representar el sol, con sus rayos, echando su luz sobre la luna y la Tierra. Al día siguiente, su abuela entró violentamente a su habitación, después de revisarle el cuaderno. Andrea estaba haciendo la tarea de ese día cuando la voz histérica de la mujer la sobresaltó.

—¿Me puedes explicar qué son estas obscenidades? —reclamó la abuela, señalando los dibujos.

Andrea se quedó callada, asustada.

—¿Quién te enseñó a dibujar esto? ¿Crees que es muy bonito que una niña esté dibujando estas cochinadas? Nadie nunca te va a respetar si tú no te das a respetar primero —La abuela no había parado de hablar ni para tomar una bocanada de aire—. ¿Quién te enseñó a dibujar esto, niña? ¡Contéstame!

—La... la maestra —Se animó por fin a responder Andrea, que no quería meter a su maestra en problemas, pero que sabía que tampoco debía mentir.

—¿La maestra? —preguntó la abuela, primero, sorprendida—. ¿La maestra? —preguntó por segunda vez, pasando a la incredulidad—. ¿Qué te crees, que nací ayer?

Andrea, que ya no sabía qué más hacer, abrió su libro en la página en la que habían estudiado el tema y se lo mostró, con temor a empeorar la situación.

La abuela le arrebató el libro, lo miró detenidamente, refunfuñando y luego se lo devolvió. Arrancó la hoja de la libreta en la que estaban los dibujos y le dijo que se hiciera un favor y nunca volviera a intentar dibujar el tema que se veía en clases.

—Toma apuntes con palabras, niña, porque el dibujo no es lo tuyo.

Fue hasta su adolescencia, cuando tuvo sus primeras clases de reproducción sexual, que Andrea por fin entendió que su abuela había tomado los rayos del sol por vello púbico, en la luz que éste emanaba había creído ver un pene; y en su dibujo de la Tierra y el continente americano, una vulva.

#

También fue gracias a la abuela que Andrea había aprendido a medir sus palabras. La abuela tenía la mano más rápida de Yucatán y probablemente de todo México, y solamente en el primer año de vivir con ella, Andrea había recibido docenas de bofetadas tan discretas y veloces, que nadie más que ella y la abuela se habían enterado de que habían existido.

No importaba si estaban en la calle, en la casa o en presencia de otros adultos, cuando Andrea comenzaba a decir algo que la abuela tomaba como una mentira, una exageración, una queja, una contradicción a lo que sea que ella estaba diciendo, o que simplemente le parecía una aportación innecesaria y, por lo tanto, una pérdida de su tiempo: ¡Zas! Su mano volaba hacia la mejilla de Andrea sin que nadie alcanzara a verla.

Andrea se quedaba callada de inmediato y la abuela continuaba con la conversación como si nunca hubiera sido interrumpida. Fue entonces que Andrea decidió que era mejor callar las cosas que pasaban por su cabeza y hablar únicamente cuando era absolutamente necesario, porque a nadie le interesaba lo que tenía qué decir.

#

La lección que en realidad nunca logró aprender fue la que contradecía lo que sus papás le habían enseñado. Una en la que habían insistido mucho durante sus primeros años de vida: que siempre debía decir la verdad, sin importar las consecuencias para ella o para otras personas. «Lo único que tienes que cuidar», habían explicado constantemente «es no lastimar los sentimientos de las personas cuando lo hagas. Tienes que encontrar las palabras adecuadas».

La abuela Minerva, en cambio, nunca decía la verdad. Mentía para todo, mentía con facilidad, y a ojos de Andrea, mentía por deporte. Si quería zafarse de un compromiso: mentía. Si quería conseguir algo de alguna persona: mentía. Si quería darle lástima a la gente: mentía.

Sus tíos estaban tan acostumbrados a las mentiras de la abuela, que cuando ella decía una delante de alguien más y luego los miraba a ellos para preguntar «¿verdad, Pascual?» o «¿verdad, Landy?», ellos respondían automáticamente que sí. Muchas veces ni siquiera sabían de qué tema se estaba hablando, respondían que sí y seguían en lo que estaban haciendo.

El día en que la abuela Minerva intentó usar a Andrea como testigo de que lo que decía era cierto, se llevó una tremenda sorpresa cuando su nieta comenzó a contradecirla. Afortunadamente para ella, y desgraciadamente para Andrea, la mano más rápida de Yucatán intervino a tiempo para callarla antes de que lograra echarla de cabeza con el carnicero.

#

Andrea cierra los ojos, apretando los párpados con todas sus fuerzas para obligarse a dejar de ver la colección de casetes de la abuela Minerva. Inhala todo el aire que sus pulmones le permiten y lo suelta poco a poco. «No te dejes arrastrar», piensa. «Tienes cosas que hacer».

Al abrir los ojos, toma los casetes y los pone sobre la hornilla. Hace una nota mental de ponerlos en alguna otra caja después, por ahora lo importante es dejar de verlos y salir de la Zona Fantasma.

Con la intención de ayudarse a salir más rápido de las garras de los malos recuerdos, toma un casete que dice «música en inglés». Lo pone, presiona el botón que dice «play» y entonces comienza a sonar «Sailing» de Christopher Cross.

«La banda sonora perfecta para acompañar la revisión de las cosas de la secundaria», piensa y regresa su atención hacia la segunda de sus cajas.

No les puedo recrear el dibujo que me metió en problemas en mi niñez, jajaja, pero les puedo dejar un ejemplo de lo que estaba intentando recrear con esta manita derecha que no aprendió a dibujar nunca... a lo mejor y pueden, más o menos imaginar qué tan mala fue mi interpretación.

Y esta la dejo para quienes no hayan escuchado nunca sobre la Zona Fantasma ;)

Ahora les dejo una pregunta... ¿alguna vez les metió en líos su inocencia infantil? Si es así, cuenten el chisme XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro