Capítulo 59: Cadena de flores

09:07 A.M, jueves día 17 de septiembre, año 2023.

Carlos:

Oscuridad y dolor era todo cuanto me rodeaba.

El suelo se había abierto a mis pies, devorándome a medida que Semyazza alzaba el vuelo. Con cada batir de sus alas, yo me adentraba más en las profundidades de la tierra, con aquellas rocas centenarias como cortejo fúnebre.

Había perdido la noción del tiempo, desparramado sobre un suelo de hormigón sin pulir. Los grumos arenosos de la superficie se clavaban en mi costado, haciendo incluso de estar tumbado una experiencia dolorosa. Mi consciencia iba y venía, sumiéndome en un agradable sopor cada pocos minutos. Lo suficiente como para hacerme olvidar mi aflicción...

Y luego devolvérmela en todo su esplendor.

Para colmo, los escombros se amontonaban a mis espaldas, ejerciendo una presión asfixiante sobre la caja torácica. Cada respiración me dolía más que la anterior, sobre todo teniendo en cuenta el dolor agudo que me había provocado el colapso del pulmón izquierdo.

Eso sin mencionar el polvo que se había colado en mis vías respiratorias, que me abrasaba la garganta cada vez que inhalaba el escaso oxígeno que quedaba.

En esa posición, sumido en un completo silencio, podía escuchar el sonido de mis órganos agonizando. No sabría decir por qué, pero oía con claridad aquella hermosa sinfonía compuesta por la hemorragia interna masiva que me estaba asaltando.

Era mi fin y lo sabía muy bien.

Ya era hora de que pagara por el daño que había hecho a todos cuantos se habían cruzado en mi camino. Y es que la cruel verdad era que no necesitaba un par de alas para destruir las vidas de aquellos que me rodeaban.

La muerte de mi familia, los incontables corazones que había roto, mi intento de asesinato hacia Lorea... La estrecha habitación del orfanato me vino a la mente. Una estancia austera, situada en la buhardilla del edificio. En su catre de madera había empezado todo.

Allí había matado por primera vez.

A ese recuerdo pronto se le unió el sonido del llanto de mi hijo reverberando en el coche de alquiler. El clamor del río. El tacto de la superficie de cuero del saco, el peso de las piedras que contenía. El sonido del lazo al cerrarlo... Con Javier dentro.

Aquel, sin lugar a dudas, era el peor pecado que había cometido. Quizá el único del que verdaderamente me arrepentía.

Supe que estaba a punto de morir por un ataque de tos. Era seca, cargada de sangre y hacía que todo mi cuerpo convulsionara. Se fue intensificando, prolongando mi tormento hasta que dejé de respirar, mis maquiavélicas neuronas agonizando.

Con las últimas fuerzas que me quedaban, esbocé una sonrisa victoriosa.

Puede que Semyazza me hubiera aplastado, pero sin saberlo, me había hecho un favor. Gracias a él, Megera había fallado. La Erinia me dejó marchar, tras insultarme, asegurando que volvería. Sin embargo ahora sus hermanas ya no podrían juzgarme: la muerte me liberaría de su condena.

O eso era lo que yo creía.

Porque cuando al fin morí, descubrí que mi mente tenía otros planes. El dolor se fue desvaneciendo a medida que el corazón dejaba de latirme, y una efímera sensación de paz me envolvía. Por un segundo, mi ser se apagó por completo.

Luego llegó el olor a flores.

Una fragancia dulzona y opresiva, que impregnaba el aire. De un momento a otro, pude sentir cómo el espacio a mi alrededor había cambiado radicalmente. El peso de los escombros se había desvanecido. De hecho, mis pies no tocaban el suelo. Un lazo cálido envolvía mis muñecas, alzándome en volandas.

A decir verdad, no tenía idea de dónde podía estar... Lo única certeza que albergaba en aquel instante era que había muerto.

Me rodeaba el ensordecedor fragor de una cascada. El sonido del agua rompiendo contra la roca era lo único que alcanzaba a escuchar. Incluso podría decirse que era relajante. No obstante, cualquier atisbo de calma se desvaneció segundos después, cuando un tortuoso pensamiento acudió a mi mente.

Teniendo en cuenta que los dioses existían... No era tan descabellado pensar que el Infierno también. Y en el fondo de mi ser, sabía que era donde merecía estar.

Me había ganado mi plaza allí a pulso. Aunque, si os soy sincero, no puedo decir que lo lamentara. No os vayáis a pensar que era uno de esos hombres que, al morir, echaba la vista atrás y lo lamentaba todo.

Yo solo me había limitado a disfrutar de mi vida. A cumplir mis deseos, e ir resolviendo los problemas que iban surgiendo. Como comprenderéis, no podía dejar que mi reputación quedara manchada. Si alguien salía herido... Bueno, era su problema.

Que no se hubiera metido en mis asuntos.

Una vez hube reunido las fuerzas suficientes, me preparé mentalmente para lo que estaba por venir. No había estudiado mucha mitología, mas no era demasiado difícil imaginarse el Meikai: llanuras de roca desoladas, ríos de lava, una torre monstruosa al más puro estilo del Señor de los Anillos...

Por eso, al abrir los ojos se me desencajó la mandíbula de la sorpresa. La estampa que me encontré parecía salida de un cuento de hadas. Un universo de fantasía hermoso y sobrenatural.

Uno con un giro bastante siniestro.

Me rodeaba una pradera. Una explanada de hierba alta, color esmeralda, que fluía con suavidad al ritmo de un viento inexistente. Cada brizna parecía destellar como si fuera de cristal, jugando con la trayectoria de la luz, proyectando pequeñas motas ambarinas en el aire que se asemejaban a luciérnagas.

Las ligaduras que me inmovilizaban también parecían salidas de otro mundo: eran cadenas de flores.

Mis dos brazos flotaban inmóviles sobre la cabeza, envueltos en un hermoso mosaico de color, compuesto por crisantemos, amapolas, narcisos, anémonas... Los tonos rosados se entremezclaban con rojo brillante, amarillo, azul y púrpura. Unos pocos lirios blancos reposaban marchitos, alterando aquella sincronía llena de vida.

La cadena brotaba de las ramas de un gigantesco árbol, que se erguía en el centro de la sala. Sus ramas se extendían hacia las diecisiete cascadas que recubrían cada una de las paredes del lugar. La blanca espuma se derramaba sobre un agua negruzca que rodeaba la hierba.

Y aquí terminó la parte bonita.

Dentro de aquel turbio mar, pequeñas y pálidas siluetas se retorcían en agonía, luchando por alcanzar la superficie. Eran figuras esqueléticas, cientos de ellas, que me rodeaban en todas direcciones.

Aquellos cadáveres vivientes gritaban con desesperación, sus gemidos perdidos bajo la sinfonía de las cataratas. Cuando uno parecía a punto de lograr su objetivo, otro tiraba de él, volviéndolo a hundir en el lodo.

Me esforcé por reprimir una arcada al presenciar aquel horrible panorama.

Todo fue a peor cuando se me ocurrió mirar al cielo. La cúpula que recubría el lugar estaba compuesta por un ornamentado entramado de madera... Que estaba ardiendo. Fuego fatuo lamía la superficie de la cubierta, sin llegar a dañarla.

Pequeños orbes compuestos por estas flamas descendían desde el inusual firmamento, y revoloteaban en el aire, extinguiéndose al impactar contra el suelo o paredes.

— ¿Te gusta? — inquirió aquella molesta voz.

Un escalofrío me recorrió de los pies a la cabeza.

Aún recordaba muy bien los detalles de nuestro último encuentro. Con demasiada lucidez, para mi gusto. Había prometido que volvería... Y yo, como el imbécil que era, creí que la muerte bastaría para interponerse entre nosotros.

Como se notaba que aún no conocía a las Erinias.

— Aún no has respondido a mi pregunta... ¿Qué opinas de nuestra Cámara de Juicios? — insistió Megera, batiendo sus alas membranosas ante mis narices.

Había vuelto a adoptar la apariencia de una anciana. En esta ocasión, optó por una túnica recargada, con bordados de oro, que guardaba cierta similitud con la toga que llevaba al desaparecer.

No obstante, había mantenido sus afilados tacones de aguja. Para ser sinceros, uno de ellos todavía goteaba con mi sangre, un bonito recordatorio del tiempo que pasamos juntos.

— Es un lugar encantador — afirmé, encogiéndome de hombros para tratar de quitarle hierro al asunto. Aunque por dentro estaba deseando morirme.

Sí, otra vez.

Aparentar que estás tranquilo siempre es una buena forma de desconcertar al oponente. Desestabiliza la psique del contrario, haciendo que empiece a dudar de sus habilidades e influencia. Al fin y al cabo, si en los combates de boxeo funcionaba, ¿por qué no lo haría contra una diosa?

Segundos después lo descubrí, cuando aquellas ya conocidas llamaradas abrasaron mis huesos, haciéndome hervir la sangre. Solté un aullido de dolor, y me retorcí sin cesar, debatiéndome contra aquellas floridas ataduras.

La Segunda Erinia sonrió con satisfacción.

— Pareces haber olvidado que solo puedes decirme la verdad. De todas formas, no tiene sentido que intentes escapar... El Juicio está a punto de comenzar — proclamó, con tono triunfal, dando una pequeña palmada.

Y entonces sucedió.

Ante mi atónita mirada, un gigantesco tronco brotó a escasos metros de mí. Los reflejos luminosos que surcaban el aire, e incluso el mismo color de la hierba fueron absorbidos por él con rapidez.

Así, conforme la pradera se tornaba gris, este nuevo árbol fue nutriéndose de aquel poder, creciendo sin parar.

En un momento dado, tres ramas se alzaron sobre la copa del fanerófito. De color marrón oscuro, e imponente grosor, acabaron formando la silueta de tres tronos, suspendidos en el aire, justo sobre mi cabeza.

— El tejo es un árbol sagrado... Su vida se prolonga durante milenios, y posee la capacidad de regenerarse a partir de las ramas caídas — explicó la Erinia, posicionándose a dos palmos de mi rostro. A tan escasa distancia, podía sentir su hedionda respiración sobre la piel de mi cuello —. Sin embargo, para ti será un augurio de muerte.

Tras dirigirme una última y penetrante mirada, Megera ascendió hasta tomar asiento en el estrado central. Su sonrisa burlona se transmutó de inmediato en una mueca de seriedad, la diversión de su mirada reemplazada por una rigurosa frialdad.

Me dispuse a replicarle... No obstante, lo peor estaba por llegar.

— ¡Nos has traído un caso curioso, hermana! — clamó una voz desconocida.

Una silueta femenina atravesó el fuego fatuo que recubría el techo, hasta aterrizar con gracilidad en el primer trono.

Si me lo hubierais preguntado, os habría afirmado hasta el hartazgo cómo me imaginaba a las hermanas de Megera: otras dos ancianas que parecían haberse fugado de una residencia, cargadas de ropa anticuada, y con un vocabulario digno del cine de época.

En cambio, la Primera Erinia me sorprendió gratamente.

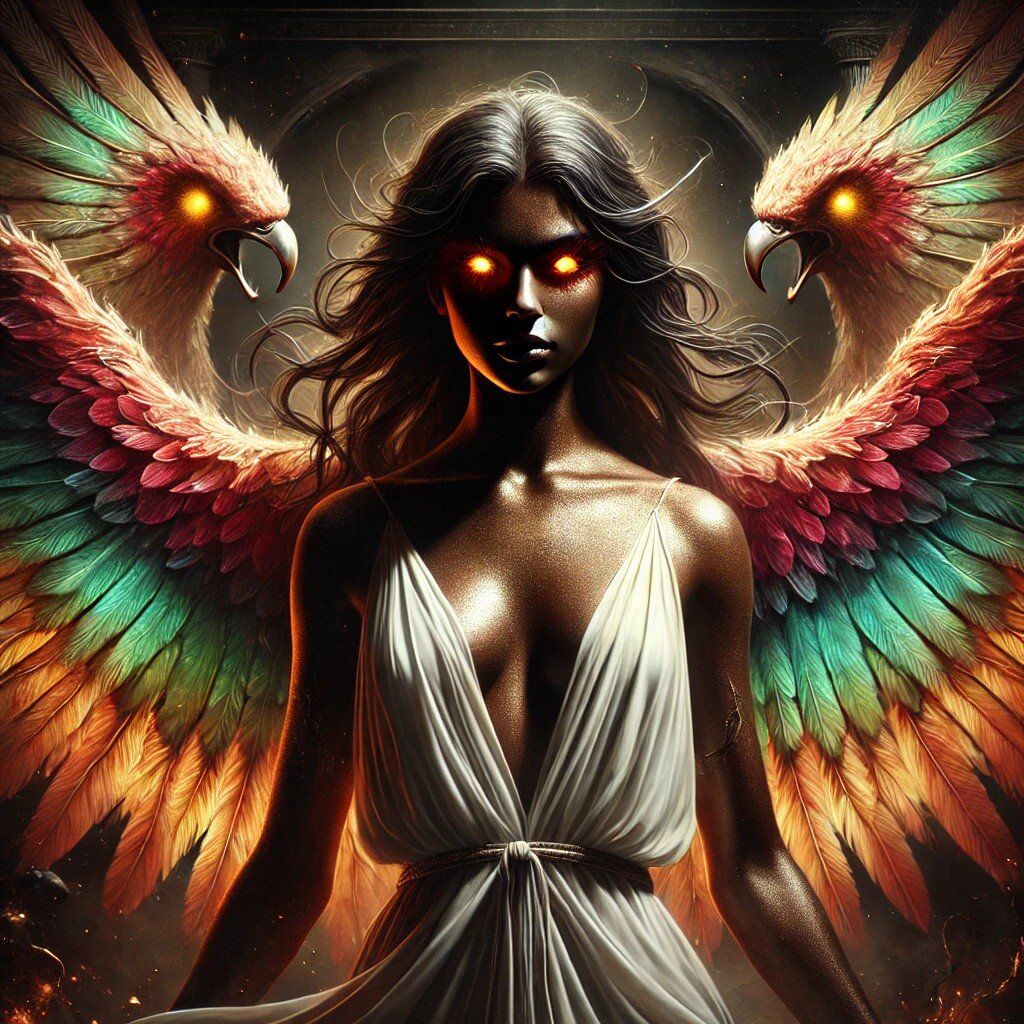

Era una mujer joven, de entre veinte o treinta años. De pelo negro, figura esbelta y piel de caramelo, era la viva encarnación de la belleza. Un aura resplandeciente recubría su dermis, un pequeño brillo que parecía seguirla a todas partes.

Cuatro alas de colibrí brotaban de su espalda... Y podría juraros que sus escamas multicolor eran lo más hermoso que nunca había visto. Para colmo, llevaba un vestido vaporoso blanco que conjuntaba a la perfección con sus ojos dorados.

— Veo que te gusta lo que ves, Carlos — susurró ella, con un tono que rozaba, ¿la provocación?

Un ligero temblor se apoderó de mis piernas a medida que la diosa me recorría de la cabeza a los pies con la mirada, deteniéndose más de lo debido en mis brazos y torso. Sin poder evitarlo, hinché el pecho y me erguí en toda mi estatura. Por algún extraño motivo, sentía una necesidad innata de complacerla. Como si mi existencia dependiera de ello.

La Erinia respondió con una ligera risita que me hizo sonrojarme.

— No todos los días recibo a reos tan apuestos como tú... Los pelirrojos sois mis favoritos — comentó, observándome con intensidad.

Ahora ya no me cabía duda alguna.

Su mirada estaba cargada de una profunda lujuria, un deseo que superaba la mera curiosidad. Sin venir a cuento, mi mente se vio inundada de varios escenarios muy poco apropiados, que se centraban en la figura de aquella deidad y la mía, en una habitación de hotel apartada.

¿Sería posible seducir a una diosa así? De hacerlo, quizá deseara conservarme como su amante... Podía imaginarme destinos peores. Además, si alguien podía conseguir algo semejante, ese era yo. A fin de cuentas, nadie se me había resistido hasta la fecha.

Solo era cuestión de emplear la táctica adecuada.

— Tu ropa es de lo más inapropiada, Alecto — protestó Megera, indignada, contemplando el intenso duelo de miradas que ambos manteníamos con desaprobación —. ¡Haz el favor de ir a cambiarte! Tenemos un juicio pendiente.

La Primera Erinia jugueteó con uno de sus mechones azabache, ladeando la cabeza con una sonrisa pícara.

— Querida hermana, que yo sepa, soy la personificación de la Moral... El aburrimiento no entra en mis planes — repuso, abandonando su asiento.

Descendió en mi dirección, caminando por una escalera invisible, hasta quedar frente a frente conmigo. Ahora que la sentía cerca, no pude evitar ponerme nervioso. Nuestras pieles se rozaban con un cálido susurro. Un tenue aroma a avellana la envolvía, flotando con elegancia hasta mis fosas nasales.

Pese a todo, me las ingenié para saludarla con galantería.

— Es un placer para mí conocerte... ¿Puedo llamarte A-alecto? — le pregunté, tartamudeando al pronunciar su nombre.

¿Qué demonios me pasaba? Ni siquiera en mi primera cita cometí semejante error.

— Faltaría más — replicó ella, tendiéndome la mano, sin inmutarse frente a mi torpeza.

Y como no podía precisamente estrechársela, opté por depositar un beso fugaz en ella, que pareció complacer a la deidad. Aprovechando el impulso del momento, me lancé.

— Si hubiera sabido que la personificación de la moralidad era así, habría atendido más en clase de filosofía... Jamás imaginé que la ética pudiera llegar a ser tan bella — comenté, observando de reojo la reacción de la diosa, sin apartar los labios de su mano.

¿Cómo decirlo?

Mi frialdad de mente parecía haberse desvanecido. El ritmo cardíaco también se me desbocó, como si mi cuerpo entero me exigiera permanecer junto a ella.

Albergaba una atracción incontenible en mi interior. Nunca antes había sentido algo semejante. Ni siquiera por Félix (al que consideraba mi perdición en ese aspecto) o Laura (pese a estar muy motivado por el poder de Eris).

Esto era diferente...

La joven, lejos de retroceder, me observó con una emoción diferente aleteando en su mirada. La reconocí de inmediato: triunfo. Yo mismo había dejado que ese sentir aflorara a mis ojos cada vez que cautivaba a uno de mis amantes, sometiéndolo a mi voluntad.

Sin embargo, en esta ocasión aquel brillo ocultaba algo siniestro.

Un deseo retorcido que me hizo querer apartarme de inmediato. Sin embargo, no podía. Mi cuerpo estaba congelado, atrapado en el éxtasis que me producía el recibir su atención, y se negaba a acatar ninguna de las órdenes que le daba.

Mi perdición llegó cuando Alecto deslizó sus delicadas manos por mis brazos desnudos, masajeándolos con suavidad, causándome un gozo tan grande que nubló mi razón por completo.

— No habrá necesidad alguna de celebrar un juicio, hermana — replicó la Primera Erinia, relamiéndose los labios —. Sé de primera mano que este chico es culpable... Su reacción lo demuestra: la lujuria inmoral es su principal pecado. Y estoy dispuesto castigarlo usando mis propios métodos, torturándolo con aquello que más deleite le causó en vida.

Sus palabras resonaban distantes, sin llegar a hacer mella en mis pensamientos. Lo único que me importaba era el roce de su piel sobre la mía. Me provocaba un cosquilleo de emoción, una fascinación inigualable.

Terminé de perderme a mí mismo instantes después. Si antes creí haber sentido dicha, lo que sucedió en aquellos segundos fue indescriptible.

Con suavidad, tomó mi rostro entre sus manos, y lo hizo ascender poco a poco por su tronco. Fui depositando pequeños besos sobre la fina tela que la recubría, e incluso un mordisco en su cuello, hasta que terminó de guiarme hasta sus carnosos labios.

Y nos besamos.

Sus comisuras se deslizaron sobre los mías con grata delicadeza, al tiempo que sus brazos se cerraban en torno a mi espalda. Nuestros cuerpos se acercaron hasta que no quedó ni un centímetro que nos separara, su lengua entrelazándose con la mía en un intenso vaivén que me dejó sin respiración.

Aquel beso tenía un sabor único.

Era como si todo el sentimiento de dicha que había experimentado a lo largo de mi vida, en cada situación que había obrado con honestidad o ética, se concentrara en aquel instante, haciéndome estallar el corazón de alegría.

Cada segundo me hacía querer más.

Fui profundizando aquel contacto sin control alguno, deseando que nunca acabara. La chica me correspondió con ansia, entreabriendo sus labios, dejando que mi lengua también invadiera su cavidad bucal. Ello solo aumentó más si cabe mi desenfreno. Parecía una droga. Mucho peor: una adicción.

Una bella trampa en la que acababa de caer.

Cuando al fin nos separamos, jadeantes, una honda desesperación se clavó en mi corazón. Era como si una parte de mi alma se hubiera desgarrado, dejándome vacío y anhelante.

Las ganas de morir hicieron acto de presencia justo después, cuando la deidad se distanció unos centímetros más de mí. Sin el calor de su cuerpo junto al mío, solo deseaba ponerle fin a todo. Sonará absurdo, mas mi vida había dejado de tener sentido sin Alecto.

La necesitaba.

Por eso me abalancé sobre ella de nuevo, queriendo más... Y la Erinia me esquivó, usando sus alas para posicionarse a mi espalda y rodearme el cuello con los brazos.

Ayudándose de una fuerza inusitada, lo apretó con fuerza, haciendo que me crujieran todos los huesos. Por un segundo, temí que el cuello se me rompiera. La asfixia que me provocaba con su agarre no solo era dolorosa, sino también un retorcido alivio.

Con tal de que siguiera a mi lado, podía hacer lo que quisiera conmigo. Incluso matarme. Ya nada me importaba salvo ella.

La Primera Erinia estalló en carcajadas.

— ¿Lo ves, Megera? No hay nada como una vida triste y carente de todo tipo de Bien... Las personas como este chico, en cuanto entran en contacto conmigo, se olvidan de todo. Este es el postre moral, la recompensa de aquellos que obran con rectitud. Y como él nunca supo lo que era eso, ahora ya no puede escapar de mí. ¡Yo encarno la virtud a la que él renunció! — exclamó, dirigiendo una mirada acusadora a su hermana.

La Segunda Erinia frunció los labios con desaprobación, pero se limitó a mirar a otro lado, reconociendo la validez de la tortura de su hermana más odiada.

Y yo... Mi juicio estaba demasiado nublado como para decir o hacer nada coherente, más allá de balbucear, lanzar besos al aire, o retorcerme de placer. Me avergüenza admitir que me encontraba fuera de control. Habría sucumbido por completo a aquella tortura, haciendo todo lo que la Erinia deseara...

De no ser porque alguien más apareció.

En torno al tercer trono, se materializó una ominosa esfera de sombras. La oscuridad comenzó a girar con rapidez, levantando una tempestad que sobresaltó a la misma Alecto, que se separó de mí casi al instante.

Segundos después, la tenue luz de una antorcha quebró aquel cascarón sombrío, revelando una figura imponente.

Tisífone había llegado. Y tenía sed de sangre.

***

Nota del autor: Os adjunto las siguientes cuatro posibles imágenes de Alecto, la Primera Erinia. ¿Qué os parecen? ¿Os la imaginabais así? ¿Cuál es vuestra favorita? ¡Os animo a dejar vuestra opinión en comentarios! ¡Muchas gracias por leer!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro