6- LA MUJER DEL RENACIMIENTO.

Las sociedades siempre fueron injustas con las mujeres, de modo que la renacentista no sería una excepción. Pero veamos, punto por punto, los distintos aspectos.

Siguiendo la estela de la Edad Media, también en el Renacimiento el hombre hacía todo lo posible para que la presencia de la mujer siguiera siendo marginal. Existía un discurso machacón y misógino acerca de la naturaleza de la fémina en el que se destacaba la necesidad de contenerla. Era un deseo que apenas se disimulaba. Sostenían que su presencia debía ser una suerte de ausencia. O tan discreta y limitada como un jardín cerrado.

Se decía que se volvía peligrosa por sus excesos y necesaria porque solo ella podía dar a luz a los hombres del mañana. El discurso, por lo tanto, la inventaba a través de la mirada del género dominante. Por eso los acuerdos matrimoniales para los hijos de las clases acomodadas constituían un negocio y las hijas se llevaban dinero y recursos de la familia por medio de la dote. La boda, además de comprar el futuro bienestar de la joven, debía proporcionar una alianza para elevar el estatus de los parientes.

En cuanto a las chicas de las clases inferiores, se esperaba de ellas que trabajasen para mantenerse, tanto si eran solteras como casadas. Pese a esto, la sociedad no concebía que pudieran vivir en total independencia —lo consideraban antinatural y aborrecible—, pues se daba por hecho que el padre o el marido le darían un hogar. Y que en cierta medida contribuirían a su mantenimiento. Esta injusticia se reflejaba en los salarios femeninos habituales, que eran mucho menores que los del otro género.

Si en el período prematrimonial la muchacha no podía encontrar trabajo como para mantenerse en su casa propia, había que buscarle un medio protector sustitutivo. Debía ingresar en el hogar de su empleador y este asumía el papel de figura masculina protectora. Sería el responsable de los costes de su alimentación y de su cobijo hasta que la mujer se marchara a otro trabajo o regresase a su hogar o se casara. También los salarios eran menores porque se descontaba lo que recibiese por los conceptos de alimentos y de vivienda. Lo que solían hacer era gastar lo mínimo posible de la paga, que el empleador les guardaba y les entregaba cuando se marcharan de la casa. Es decir, tampoco se les permitía administrar su dinero.

El objetivo laboral de la mujer soltera consistía en ahorrarle a la familia el coste de alimentarla, sumar una dote y adquirir habilidades laborales para atraer a un esposo. Tanto la familia como la sociedad le enseñaban desde niña que para luchar contra la pobreza necesitaría un marido. Por eso cerca del 80% de las campesinas abandonaban el hogar a los doce años para equiparse por sí mismas cuando se les presentase la posibilidad de casarse. La niñez era muy breve para las hijas de los pobres.

En Gran Bretaña algunos contratos se hacían en las ferias. Había un cuerpo legal que insistía en que el día de San Martín —el once de noviembre— los desempleados acudieran al mercado cercano con las herramientas en la mano y que se ofreciesen para trabajar. Esos días regateaban por sus servicios con el futuro empleador y una vez que aseguraban el trabajo el resto de la jornada se convertía en una fiesta.

Las memorias y los diarios indican que la mayoría de las recomendaciones de las jóvenes criadas se realizaban por contactos familiares o de amistades. Así, las chicas del campo que no encontraban trabajo en una granja cercana lo intentaban en la ciudad que se hallaba más próxima y que tuviera buenas perspectivas. Era habitual que empezara como sirvienta residente, a la que le correspondía la labor más baja: transportar la ropa pesada desde el lavadero, vaciar los retretes, llevar los vegetales pesados, cocinar y limpiar. La demanda de servicio doméstico había aumentado gracias a la holgura económica de ciertos sectores de la sociedad urbana y debido también al bajo precio del trabajo que se ofrecía.

Los mejores empleos se conseguían gracias a los contactos familiares y aldeanos porque a los empleadores les interesaba que el ambiente que rodeaba a la chica fuese honesto para que no le abriese la puerta a una pandilla de parientes ladrones o que desapareciera por la noche con la platería de la familia. Por eso era tradicional que el personal que se llevaba a las residencias urbanas aristocráticas estuviera integrado por muchachas originarias de las propiedades rurales.

En ciertos sitios de Francia la mujer del señor era la madrina de las niñas de la aldea y luego les proporcionaba referencias. También el sacerdote respondía por alguna joven. Otras acudían a parientes que vivían en las ciudades o que trabajaban o habían trabajado en el servicio, para que la acompañaran en la primera presentación a un empleador o a un ama de llaves.

La niña que entraba a una casa con muchos criados, en el grado más bajo de la jerarquía, alentaba la esperanza de progresar a través de una variedad de habilidades en el servicio de cocina y en el trabajo de la lavandería, en el cuidado y en la reparación de la ropa blanca. Tras unos años en ese nivel ínfimo —lavaba vajilla, fregaba suelos, encendía fuegos, buscaba y acarreaba carbón y agua, recogía los desperdicios— si tenía el porte adecuado, buen aspecto y figura agradable podía ascender como doncella de salón.

Con buena suerte —que incluía resistir los avances del patrón y de los compañeros varones del servicio— podía llegar a ser camarera o doncella de compañía. A mediados de la veintena habría reunido una cantidad respetable, siempre que no hubiese tenido que ayudar a los suyos o que no hubiera pasado por períodos de enfermedad o de desocupación.

Las niñas que habían nacido en familias de clase trabajadora en un pueblo o en una ciudad era poco probable que llegaran a ser trabajadoras domésticas o textiles. Existían limitadas opciones como costureras, fabricantes de capas, sombrereras, bordadoras, lavanderas, vendedoras callejeras, trabajadoras de establos. O, lo más común, contribuían a la actividad familiar trabajando desde casa.

Las oportunidades laborales de las niñas urbanas se limitaban por las restricciones de los gremios. Solo las hijas y las viudas de los tenderos, que ya estaban implicadas en la producción artesanal, ejercían este trabajo. Los gremios se resistían a que las mujeres ingresasen en sus especialidades porque temían que trabajaran por menos y que los salarios de los hombres disminuyesen. Así, cuando el trabajo abundaba y la mano de obra era escasa eran más tolerantes y estaban dispuestos a ceder, pero en los tiempos difíciles eran mucho más restrictivos.

En un nivel un poco más bajo que el de la sólida familia del artesano la madre influía más que el padre en la elección del empleo. La hija de la lavandera se hacía lavandera, la hija de la costurera se convertía en costurera y la de la tabernera se quedaba en casa y servía cerveza y comida. La tendencia de los progenitores urbanos a absorber a las hijas en un modelo de trabajo explica la cantidad pequeña de puestos formales de aprendiz para mujeres que existían en los registros. Las que aparecían eran huérfanas a las que los orfanatos buscaban puestos seguros y protección. O niñas que no podían ser absorbidas por el trabajo de los padres o que carecían de parientes.

Las posibilidades dependían de la clase social y del orden jerárquico de la familia, pues en una de clase alta la prioridad era la hija mayor. Y también de la magnitud de la dote. Las mujeres no solían casarse por debajo de su estatus. La heredera aristocrática podía escoger. Las hijas de hombres del clero, de médicos y de abogados se casaban con varones de la misma profesión que los padres y así cimentaban las conexiones profesionales.

Las sirvientas rurales se casaban con jornaleros y establecían una pequeña granja al acumular sus recursos. Aunque una muchacha hubiera ido a trabajar a la ciudad como criada podía más adelante regresar a su casa con una pequeña suma de dinero ahorrada y establecerse como la esposa de un pequeño terrateniente. Una minoría de las chicas de servicio se casaba con otros sirvientes y pocas permanecían en el trabajo porque la demanda de parejas residente era limitada. La carrera lógica de una joven del servicio consistía en emplear su dote y la contribución del marido para establecer una actividad de algún tipo. Por ejemplo, invertía en un despacho de bebidas o en una cafetería o en un negocio de restauración.

Las sirvientas de taberna se casaban con trabajadores de la construcción o con tenderos y abrían una casa de alojamiento. La hilandera se casaba con el cardador o con el tejedor. Las que no habían conseguido acumular una dote solo podían aspirar a un hombre que se hallase en las mismas condiciones. En esta época el principal factor que determinaba la elección del compañero eran las consideraciones económicas porque el matrimonio era una institución diseñada para proporcionar socorro y apoyo a ambas partes, lo que lo convertía en esencial para la supervivencia.

Su situación era la peor de todas porque, al ser pobre, la belleza resalta la falta de cultura, de principios y de moral que habrían protegido a la joven de su propia hermosura.

«A una fea no se le exige nada», establecía un texto del siglo XVI. La fealdad de la fémina pobre funcionaba como un factor de indiferenciación. Volvía inútil la cuestión de la virtud, borraba la identidad y la dejaba fuera de la escena urbana.

La belleza, en cambio, ponía de manifiesto y amenazaba su identidad sexual y delataba la doble indigencia de la fortuna y de la educación, que le habría permitido la construcción de una virtud protectora. Se describía a la mujer joven y bonita presa de su belleza llamativa porque los «viles seductores» la seguían con la mirada. La historia posterior era previsible: una primera falta, la vergüenza, el libertinaje.

Es decir, se entendía que ser bella era un riesgo agregado, que exponía la fragilidad social a las miradas, que la colocaba como objeto de una aventura romántica y la convertía en una presa indefensa. Esta facilidad era lo que seducía al hombre que pretendía su caída. Cuando la muchacha sucumbía a la tentación perdía la virginidad, el único bien con el que contaba.

La fealdad, en cambio, estaba protegida por la máscara de la indiferencia, le permitía no ser descubierta por el vil seductor. Resultaba injusto porque la belleza, que hacía deslumbrante a la mujer rica ya brillante, agravaba los efectos negativos de la pobreza sobre el destino femenino.

En el Renacimiento pensaban que enseñar demasiado a las niñas las hundía en la vanidad de los conocimientos superfluos. El material escolar se limitaba a lo indispensable y se basaba en la tolerancia a las féminas, consideradas un mal necesario.

Los conventos y las escuelas elementales solo les ofrecían una experiencia limitada del saber —la mayor parte de las horas la dedicaban a la religión y a trabajos de aguja—, tanto debido al tiempo que se le consagraba al estudio como al pobre programa propuesto. Solo las educaciones familiares bien conducidas fueron capaces de producir mujeres con una cultura comparable a la que el colegio suministraba a los varones.

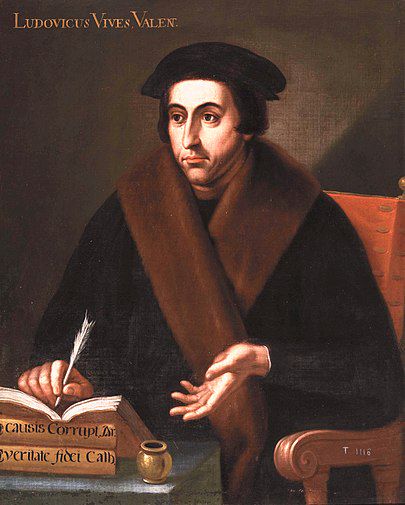

Luis Vives —protegido de la reina inglesa Catalina de Aragón— rompía en bloque con los prejuicios al afirmar:

«La mayor parte de los vicios de las mujeres de este siglo y de los siglos anteriores tiene su origen en la falta de cultura».

Erasmo de Róterdam compartía este punto de vista y defendía la educación de las niñas en nombre del buen entendimiento de las parejas y para beneficio de la sociedad en la que ambos sexos estaban llamados a vivir juntos.

Lutero también deseaba que todos, hombres y mujeres, pudieran leer la Biblia y por eso abogaba para que supiesen leer. En este sentido la Reforma fue portadora de la alfabetización. Militaba a favor de la multiplicación de las escuelas elementales para niñas y para varones en donde no se les daría el mismo conocimiento. Significaba una contradicción, porque revalorizaba el modelo familiar patriarcal que sometía a la esposa, mientras que la traducción de la Biblia a la lengua vulgar atacaba las bases mismas de uno de los argumentos para la iniciación femenina en la lengua antigua.

Siempre había excepciones. Thomas Moro —pensador destacado, amigo de Vives y de Erasmo— educó a sus tres hijas del mismo modo que al varón en la casa familiar de Buckelsbury, en Londres. La más dotada de los cuatro fue Margaret. Es de destacar, además, que tanto Moro como Erasmo eran de las escasas personas que defendieron las ideas pacifistas por razones humanitarias. Hasta la doctrina eclesiástica defendía la «guerra justa».

Thomas Moro (1478-1535) llegó a ser lord canciller de Enrique VIII. Este lo condenó a muerte después de negarse a pronunciar el juramento que reconocía al rey como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Moro siempre apoyó a la reina Catalina de Aragón y esto le costó la vida.

Juan Luis Vives (1492-1540).

La moral cristiana y los problemas del control voluntario de nacimientos dentro de la familia produjeron una mentalidad que tendía a ver a las mujeres como categorías. Estaba la mujer de la novela, la ensoñada compañera ideal del yo intelectual y fantasioso del varón, la mujer como diversión sexual y la mujer como esposa. A esta última se la veía como la tópica imagen dedicada a la casa y a la crianza de los niños, demasiado ignorante para despertar interés mental, demasiado familiar en el cuadro de la casa y producto de una negociación casi financiera como para despertar curiosidad. Atrapado entre los temores y las zozobras, el hombre casado trataba de encontrar fuera del hogar el romanticismo y el placer despreocupado, real o imaginario.

En el tip anterior hemos visto la lucha de la emperatriz Matilde durante la Edad Media por subir al trono, pese a que su padre la había designado como heredera. Me remito, también, a la entrada Lady Jane, la Grey que reinó en Inglaterra durante 15 días.

Pero entremos en materia. En Inglaterra sí resultaba posible, siempre que no hubiese un heredero varón. En Francia, en cambio, tenían menos margen de acción porque en el siglo XIV se invocó la vieja ley sálica de sucesión para excluirlas del acceso al trono.

Los juristas sostenían que esta limitación se remontaba a la época de los antiguos francos. Y se basaban en la inestabilidad de la mujer y en los temores a la dominación extranjera si la corona caía en la rama femenina. De ahí que, aunque Luis XII tenía una hija —Claudia—, el trono recayó en su marido Francisco. Este era primo del soberano y el pariente varón más cercano.

Además, la coronación de las reinas francesas le recordaba a todo el mundo las diferencias. Consagraban a los monarcas en Reims —eran ungidos con bálsamo de origen celeste, portador del milagroso poder de curar la escrófula—, mientras que a ellas en Saint Denis. Y las ungían con aceite consagrado que les garantizaba la fertilidad. El cetro de la soberana era más pequeño que el de su consorte, al igual que el trono. Los pares del reino llevaban la corona del rey, mientras que la de la monarca la portaban los barones.

A la soberana también se le entregaba un anillo, pero solo representaba la Trinidad, su deber de combatir la herejía y de atender las necesidades de los pobres. Sí podía asumir el papel de regente si su esposo la designaba. En los hechos, las reinas francesas —en calidad de esposas y de madres— detentaron un inmenso poder cuando se lo propusieron, al igual que las amantes reales.

Claudia era hija de Luis XII de Francia, pero como era mujer la corona recayó en el familiar más cercano del rey muerto, Francisco.

El paso de lady Jane Grey (1537-1554) por el trono de Inglaterra fue efímero. Solo estuvo 15 días desde la proclamación y 9 desde la coronación.

María I de Inglaterra (1516-1558), apodada María La Sanguinaria o Bloody Mary.

Elizabeth Tudor, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, gobernó Inglaterra durante 44 años (desde 1558 a 1603) después de que murieran su hermano Eduardo VI y su hermana María I sin dejar descendencia.

Si deseas profundizar más en el tema puedes leer:

📚Historia de las mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna, bajo la dirección de Georges Duby y de Michelle Perrot. Penguin Random House Grupo Editorial, 2018, España.

📚Historia de Europa. La Europa del Renacimiento. 1480-1520, de J. R. Hale. Siglo XXI de España Editores, S.A, 2012, Madrid.

📚Poder y lujuria en el Renacimiento. Revista Muy Historia número 90 de agosto de 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro