Tiga Puluh Tiga

Hari-hariku sebelum sidang akhir selalu sama. Bangun pagi, pergi ke kampus, berkutat dengan SketchUp dan AutoCAD, lalu pulang bersama Dika. Sabtu Minggu pun sama, hanya saja aku dan Dika tidak pergi ke kampus, melainkan co-working space. Sampai suatu pagi aku menatap bayanganku di cermin dan cukup terkejut melihat area bawah mataku yang menghitam. Jujur saja, aku lelah setengah mati. Namun, hanya tinggal sedikit lagi sampai di garis finish, dan setelahnya aku bisa bebas dari mata kuliah Tugas Akhir.

Nggak sabar pengen cepet-cepet rebahan dan nonton drama Korea seharian!

Segala yang harus kukerjakan untuk penilaian akhir nyaris rampung. Gambar kerja dua dimensi nyaris selesai dan sekarang sedang tahap melengkapi gambar-gambar tiga dimensi, seperti perspektif ruangan. Aruna banyak membantuku dalam tahap rendering. Untuk pembuatan maket, aku menyerahkannya pada seeorang yang memang membuka jasa di bidang itu. Nyaris sembilan puluh persen mahasiswa menggunakan jasa joki maket dan ini adalah rahasia umum. Dosen pun tidak mempermasalahkannya. Satu-satunya hal yang mereka permasalahkan adalah apakah desain kami sudah sesuai dengan fungsinya atau tidak.

Banyak terjadi gangguan teknis selama mengejar deadline, seperti aplikasi desain yang crash, terkena bug, dan terkadang force closed tanpa sempat di-save, sehingga aku harus mengulang kembali desain yang sudah dibuat. Ingin marah, tetapi marah pada siapa? Laptop yang notabenenya adalah benda mati? Daripada menghabiskan waktu untuk memaki-maki mesin, biasanya aku hanya mengembuskan napas pasrah dan kembali membuka aplikasi tersebut. Ketika mengerjakan lagi, aku selalu refleks menekan opsi save setiap tiga menit sekali.

Sehari sebelum sidang, aku sudah berhenti mengerjakan segalanya. Aku membuat daftar sederhana dan mencentang apa saja yang siap kupresentasikan di ruang sidang. Terakhir, aku hanya tinggal mencetak hasil desainku dan semua persiapan pun selesai.

Hari ini, mendadak semua tempat printing dekat kampus—terutama yang bisa mencetak kertas berukuran A1—penuh. Itu semua karena mahasiswa mata kuliah Tugas Akhir mencetak hasil pekerjaannya secara serentak. Dika tidak perlu khawatir karena sebagian berkas yang berukuran A4 bisa dicetak di kantor ayahnya, sedangkan aku yang notabenenya anak kost harus menggantungkan nasib sepenuhnya pada tempat printing.

Aku dan Dika sampai berkeliling Bandung, mencari tempat printing yang tidak dipenuhi orang. Akhirnya, kami menemukan satu tempat printing di Jalan Dipatiukur yang cukup sepi. Karena banyak sekali berkas yang harus dicetak, sedangkan mesin cetak A1 tidak banyak, kami harus rela menetap sampai berjam-jam. Waktu telah menunjukkan pukul setengah sebelas malam, aku dan Dika masih di tempat ini, menunggu hasil cetak dengan sebungkus keripik kentang yang kami beli di minimarket.

"Lama banget, ya?" Aku memecah keheningan sambil menguap. Kelopak mataku terasa begitu berat.

Dika yang duduk di sebelahku meringsut mendekat, lalu berbisik di dekat telingaku. "Ternyata printer A1-nya jelek. Lihat, deh. Lamaaa banget nge-print-nya! Pantesan tempat ini sepi walaupun buka dua puluh empat jam."

"Mana masih sekitar tiga puluh lembar lagi ...," balasku. "Eh, kamu nggak apa-apa nih, nungguin aku sampai jam segini? Orang tua kamu nggak nanyain?"

"Santai aja, kali." Dika mencomot keripik kentang dan memakannya. "Berkas-berkasku udah komplit semua. Udah izin Bunda juga mau nemenin Teh Mika nge-print."

"Besok kita sidang jam delapan, loh. Kalau telat bangun gimana?" tanyaku lagi.

"Ada Bunda yang bangunin." Dika nyengir. "Yang penting berkas-berkas Teh Mika lengkap semua."

"Ini yang terakhir, kok." Aku mengambil ponsel dan membuka spreadsheet jadwal sidang yang dikirimkan dosen ke grup mahasiswa. "Aku sidang urutan kedua, kamu ketiga. Tumben ya, sekarang kita tukar tempat. Biasanya kamu yang duluan."

Dika menggeser kepalanya mendekat untuk melihat layar ponselku. "Sidang akhir emang kayak gitu. Kadang, ruang sidangnya pun diacak, dosen pengujinya juga." Cowok itu menunjuk salah satu nama dalam tabel. "Di grup sidang kita sampai ada Pak Yogi yang ngegantiin Pak Ismail."

"Emangnya Pak Yogi ikut ngurusin sidang, ya?" gumamku. "Dia, 'kan, bukan dosen tetap. Di sidang-sidang sebelumnya dia nggak ada, loh," kataku.

Dika mengedikkan bahu. "Tapi bagus, deh. Dia, 'kan, terkenal baik banget, jadi nggak akan ngebantai kita." Cowok itu menunjuk nama lain. "Dan Selena jadi masuk grup kita. Di urutan keempat." Aku diam, tidak langsung merespons. Lalu, Dika bertanya, "Anyway, Teteh gimana sama Selena?"

Aku menggeleng lemah, lalu menunduk. "Aku nggak pernah ngobrol lagi sama dia semester ini."

"Dia beneran marah?" Dika tertawa remeh. "Childish banget. Dia punya attachment issue, kali. Masa iya dia jealous sama sahabat mantannya?"

Aku mendongak menatap Dika. "Karena aku juga sempat suka sama Zarfan, Dik."

"Hah?" Cowok itu terlihat kaget, matanya membola. Ia sedikit terbatuk-batuk ketika makan keripik kentang. "Serius?" Aku balas mengangguk. Kemudian, Dika bertanya lagi. "Sampai sekarang?"

Aku memalingkan pandangan dari adik tingkatku itu, lalu menggeleng lemah. "Nggak, sih ...."

Jika ditanya apakah aku sudah sepenuhnya melupakan cowok itu, jawabannya tidak juga. Jujur saja, sesekali aku masih memikirkan Zarfan. Ketika dilihat, akun media sosialnya pun sepi. Cowok ambisius itu mungkin benar-benar sibuk. Aku terkadang penasaran, apa ia baik-baik saja?

Bisa dibilang saat ini proses move on-ku berjalan dengan baik meskipun belum seratus persen. Rasa sakit yang kurasakan masih bisa kualihkan dengan fokus mengerjakan Tugas Akhir. Hati kecilku berharap kami setidaknya kembali seperti dulu. Ya, aku berharap cowok itu kembali menghubungiku sebagai teman. Jujur saja, rasanya berat kehilangan seseorang yang selalu ada untukku.

Lengang untuk sejenak, hanya terdengar mesin cetak yang menyala, deru kendaraan yang sesekali melintasi Jalan Dipatiukur, serta renyahnya keripik kentang yang dikunyah Dika. Tidak ada lagi yang memulai obrolan setelah itu. Selesai makan, Dika mengeluarkan ponsel dan memainkannya, sedangkan pandanganku terus tertuju pada mesin cetak A1, berharap ketika dipelototi benda itu akan bekerja lebih cepat, tetapi nihil. Makin malam, kantuk pun makin sulit ditahan. Tubuhku sudah benar-benar lelah. Ingin rasanya berteleportasi ke kost dan langsung merebahkan badan.

Lalu ... tubuhku terasa melayang dan lingkungan sekitarku menjadi gelap. Aku tidak terlalu ingat apa yang terjadi atau apa yang kulihat setelahnya. Namun, setelah atmosfer kembali terang, aku mencium aroma maskulin. Seperti ... wangi sampo cowok? Pipiku bersandar pada permukaan yang halus dan hangat. Rasanya begitu nyaman. Tubuhku juga terasa lebih segar.

Namun, ketika mendengar suara mesin cetak dan kendaraan bermotor, barulah aku sadar apa yang sebenarnya terjadi. Mataku membola. Kesadaranku kembali ke seratus persen. Dengan segera aku menegakkan badan dan meringsut mundur. Dika yang berada di sebelahku pun terlihat terkejut. Lalu, dengan wajah polosnya ia bertanya, "Udah bangun? Nyenyak banget tidurnya."

Aku menganga saking kagetnya. Hah? Jangan bilang ... dari tadi aku bersandar di bahunya Dika? Dengan segera aku mengusap area sekitar mulut, berjaga-jaga jika aku mengotori hoodie-nya dengan air liurku. Lalu, aku mendongak ke arahnya. "Dik, duh, sori banget," lirihku. "Berapa lama aku tidur?"

Dika mengecek ponselnya dengan santai. Sepertinya melihat jam. "Setengah jam kurang."

Mampus! Setengah jam katanya? Seketika wajahku memanas. Aku mengalihkan pandangan dari cowok itu, lalu mengusap-usap wajah kasar. Mau ditaro di mana mukaku sekarang?

Dika menepuk-nepuk bahunya. "Tidur lagi aja kalau ngantuk. Kayaknya bentar lagi beres, tuh. Tadi kata mas-masnya sekitar lima lembar lagi," katanya. Ketika mendongak, aku melihat cowok itu justru bersikap santai. Kukira Dika akan mengejekku habis-habisan, seperti 'idih, Teh Mika tidurnya ngiler'. Gimana bisa Dika bersikap sesantai itu? Aku jadi malu sendiri, 'kan!

"Nggak!" seruku sedikit tertahan sambil menggeleng cepat. "Nanti aja tidurnya di kost!"

Bahkan sampai tengah malam dan tiba di kost pun, rasa maluku tidak kunjung hilang. Sesaat setelah Dika memarkirkan Vespa-nya di depan gerbang kostku, aku langsung turun sambil menggendong gulungan berkas-berkas sidang berukuran A1 di kedua tangan. Berat sekali! Bisa nggak, sih, langsung loncat aja ke kamar tanpa harus lihat Dika lagi?

"Makasih ya, Dik. Sampai jumpa besok pagi!" ucapku cepat. Lalu, kuputar tubuh dan berjalan cepat menuju gerbang.

"Teh Mika, helmnya!" seru Dika.

"Eh, iya!" Kuputar badan dan melangkah kembali menuju motor sambil cengengesan. Bego banget! Kuapit gulungan kertas di ketiakku, lalu kugunakan kedua tangan untuk melepas kaitan helm. Posisi ini sungguh tidak menguntungkan, karena gulungannya terlalu besar dan berat sehingga kedua tanganku kesulitan melepas kaitan. Tentu saja, aku membawa sekitar enam puluh lembar kertas berukuran A1 dalam satu gulungan!

Dika berdecak. "Bisa, nggak?" Lalu, cowok itu mengulurkan tangan, meraih kaitan di helm yang kukenakan. "Sini maju! Pegang yang bener gulungan kertasnya!" titahnya.

Aku memeluk gulungan kertas itu, lalu mendekat hingga jarak antara kepala kami hanya tersisa sejengkal saja. Dika mendongak, mulai melepas kaitan pada helm. Sedekat ini posisi kami, sampai-sampai aku dapat merasakan hangat napasnya di antara udara malam Bandung yang dingin. Jantungku sulit diajak berkompromi. Dengan seenaknya ia berdebar di depan adik kelasku yang menyebalkan ini.

Klik! Kaitan pun terlepas, lalu cowok itu melepas helm dari kepalaku. Dengan salah satu tangannya, ia merapikan rambut pendekku. Sentuhannya terasa hangat. "Udah, nih. Ya udah, masuk, sana! Jangan sampai kesiangan besok!" ujarnya.

"Iya makasih! Kamu juga!" ucapku cepat.

"Hm. Sama-sama." Dika tersenyum manis sambil mengangguk.

Biasanya, aku selalu diam di depan gerbang, menunggu orang yang mengantarku untuk pergi lebih dulu baru masuk ke dalam kost. Namun, kali ini berbeda. Bahkan sebelum Dika menyalakan mesin motor, aku sudah berlari kecil ke arah gerbang, membuka gembok, dan masuk ke dalam kamar. Jantungku masih berdegup kencang, begitu pula pipiku yang terasa memanas.

Setelah bersiap-siap untuk tidur lebih cepat, kantuk yang kurasakan menguap begitu saja. Padahal, aku sudah berbaring di kasur yang empuk dengan pencahayaan temaram. Wajah menyebalkan Dika menginvasi pikiranku. Frustrasi, aku memutar tubuh ke arah samping dan menarik selimut hingga menutupi wajah, lalu memejamkan mata rapat-rapat.

"Plis, tidur plis, jangan kepikiran Dika terus!" Aku komat-kamit.

Dukung Kapan Lulus dengan menekan bintang di pojok kiri bawah 🌟

17 Juni 2023

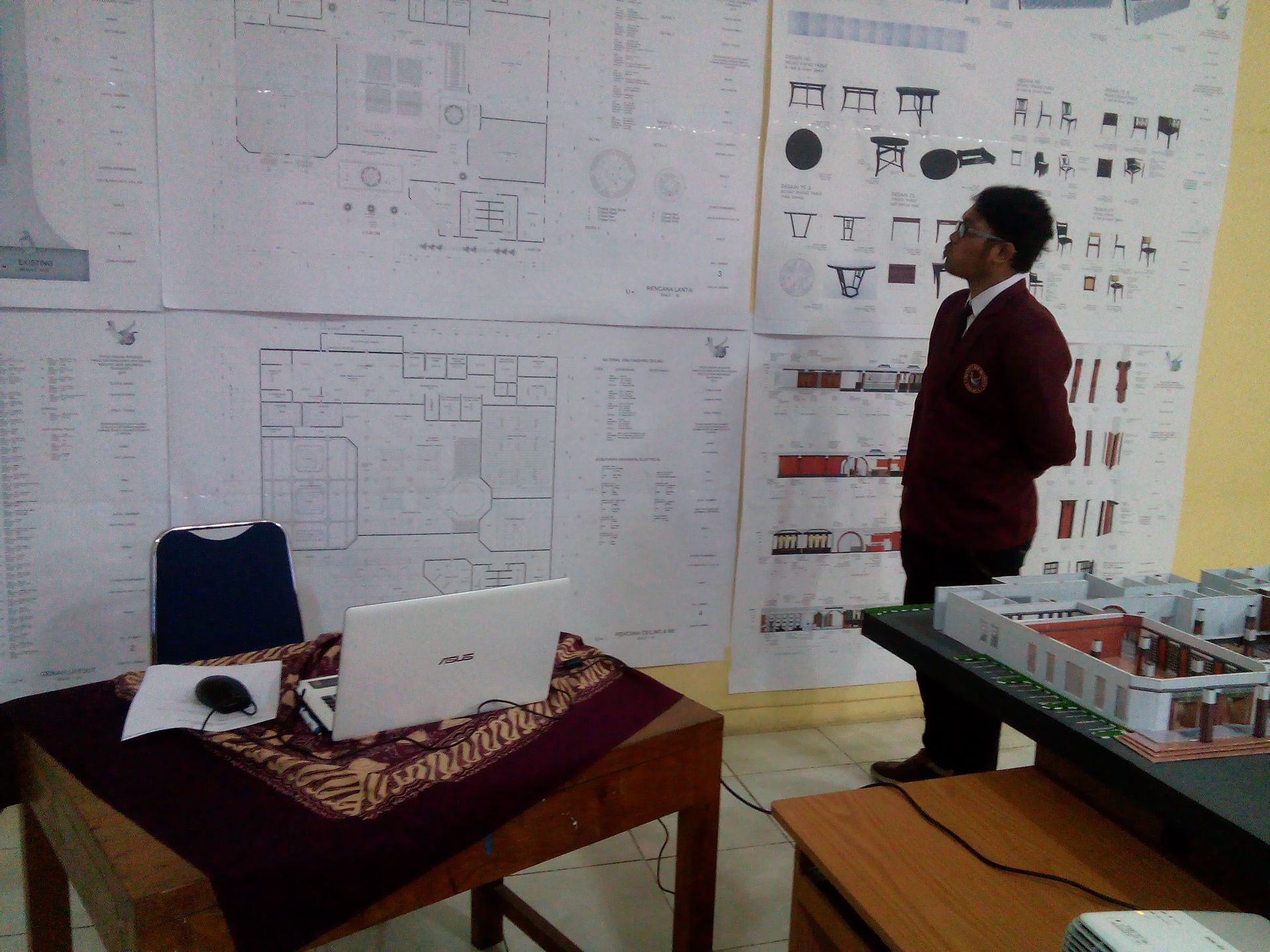

Kalian penasaran nggak kayak gimana gambar yang di-print Mika di kertas A1? Kira-kira kayak gini:

Source: Web ISI Surakarta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro