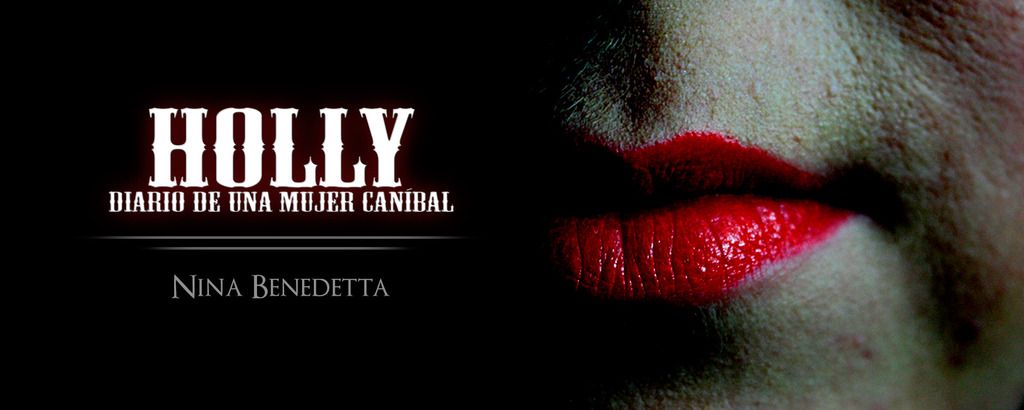

𝟷. 𝙷𝚘𝚕𝚕𝚢

El detective Hagler no podía dar crédito a sus ojos.

La escena que se extendía frente a él era una aglomeración de sus más oscuras y sangrientas pesadillas, lo cual era mucho decir dado su trabajo y su experiencia.

El pútrido olor que se desprendía de cada rincón le pareció tan insoportable, que casi estuvo a punto de dar marcha atrás y escapar de aquel macabro sitio. Por un instante, mientras observaba una vez más la horrenda escena que los forenses estaban a punto de limpiar, su menguada fe en la humanidad estuvo a punto de colapsar dentro de su cuerpo.

Hagler echó una nueva mirada al lugar que parecía consumido por una oscuridad ambigua que impedía el paso de la luz solar, aun con la puerta y las ventanas abiertas; era como si el humo de los cigarrillos que se encontraban tirados en la sala se hubiera adherido a esas paredes; testigos mudos de actos ignominiosos y atroces, difíciles de creer e imposibles de comprender.

Desde que había entrado en la casa, aquel demencial olor no lo había dejado en paz ni un solo segundo y amenazaba con hacerlo vomitar en cualquier instante; lo cierto es que había visto muchísimos horrores en treinta y dos años de fiel servicio, pero nunca nada como aquello.

Con lentitud y una aparente serenidad, el hombre avanzó hacia la única habitación de la casa que no albergaba un solo cadáver o parte cercenada, franqueándose el paso a través del oscuro y angosto corredor mientras esquivaba con facilidad a los médicos forenses que hacían el reporte de rutina y que traqueteaban de un lado a otro. Adentro había solo una cama matrimonial junto a un pequeño buró. La luz del atardecer se colaba a través de las cortinas rosadas y adicionaba a la habitación con una tranquilidad y orden que el detective no creyó encontrar en un lugar así. La moqueta color bermejo estaba aún mojada, y cuando el detective Hagler dio un paso adentro, sintió que el pie se le hundía en una consistencia viscosa y oscura que le provocó repulsa.

Intentó sacudirse el líquido pastoso, rojo y maloliente, y se situó al centro de la estancia mientras la observaba con detenimiento.

No pasó mucho tiempo para que su vista se fijara impoluta en el pequeño sofá junto a la ventana. Sobre el almohadón de plumas yacía apacible una libreta mediana de tapas gruesas, forrada con un papel luminoso de color dorado.

El detective se colocó los guantes y echó una hojeada a las páginas. Precisamente, tal y como lo había sospechado, aquella libreta se trataba nada más y nada menos que del diario personal de Holly Saemann; la mujer que había hecho arrestar. No podía creer que tenía entre sus manos la posible confesión de todos sus abominables crímenes y quizá también su absurda razón para hacer lo que hizo.

Una mirada llena de consternación y asombro lo cubrió por completo. Lo cierto es que temía leer esas páginas, descubrir lo que se encontraba oculto en ellas, lo que había detrás de la retorcida y asquerosa mente de Holly. Eso lo volvería loco y tenía miedo, no podía negarlo, un miedo que lo consumía desde adentro y pretendía volverlo loco, un miedo inenarrable solo comparado con el asombro de lo que estaría a punto de observar.

—Señor, hay más en la nevera del sótano. Los peritos judiciales están revisando la cochera y...., creo que tiene que ver esto.

Hagler siguió al policía Stahl. Cuando llegaron al lugar, tuvo que reprimir una exclamación de sorpresa, de asco y de ese estremecimiento en el estómago siempre presente en él cuando tenía casos como aquel, casos impactantes. Dentro de la nevera cubierta de hielo casi al tope se encontraban esparcidos algunos pares de pies humanos que, por la inflamación y el tiempo parecían más bien de un animal aún más grande, y por un instante se le antojaron meras imitaciones creadas para alguna película sangrienta; pero aquello no era ninguna imitación, aquellas partes habían pertenecido a seres humanos, personas que habían tenido un nombre y una historia.

La carne se desparramaba a los lados y dejaba ver la grasa corporal, rosada, tierna y con leves destellos de un amarillo cobalto.

El detective no desvió la mirada solo por temor a que lo tomaran por un chiquillo asustado, pero vaya que se encontraba pasmado por lo que veía. Trastabillando, bajó las pequeñas escaleras del pórtico, sosteniéndose de los pilares en los que se apoyaba el minúsculo cobertizo de madera pintada.

Desde el exterior, la casa lucía como cualquier otra; apacible, con su jardín ricamente cuidado y la cerca recién barnizada. Las amapolas azules estaban en flor y los rayos solares bañaban sus delicados y exquisitos pétalos. Pero para el detective Hagler, aquella casa maligna representaba todos sus dolores de cabeza. En los últimos meses no había hecho otra cosa más que vigilar de cerca a Holly Saemann, persiguiéndola con voracidad, deseando que todo aquel infierno terminase de una buena vez para así poner a descansar al fin aquellas malditas voces que le gritaban cada noche que ella era culpable. No obstante, algo dentro de él anhelaba que todos sus pensamientos estuvieran equivocados, que su mala fe se debiera solo a la poca o nada de simpatía que sentía por esa mujer, que de tan solo verla tenía ganas de abofetear.

Holly Saemann era bien conocida por toda la privada como una mujer seria, aunque amable, de temperamento agradable y buen sentido del humor. Los niños del vecindario solían visitarla a menudo para que ella les obsequiase algunos dulces y seguramente muchas madres apreciaban que entretuviera a sus hijos.

Sentada junto a ellos frente al pórtico, comían frituras al tiempo que ella les contaba historias de niños exploradores que encontraban en sus viajes todo tipo de animales y tesoros.

—Es una gorda ambiciosa —murmuró Brent Hagler mientras se llevaba el cigarrillo a los labios, observando el convertible negro que Holly conducía. Nadie sabía cómo demonios ganaba dinero, pero lo cierto es que su hogar era envidiado por todos sus vecinos, quienes de forma constante se preguntaban cómo diablos hacía esa mujer para darse tan buena vida.

—Acaban de llamar de la comisaría, detective. La mujer se está poniendo violenta.

—Está bien Mark, iré de inmediato.

Durante el trayecto a la delegación, Hagler se colocó los guantes, decidido a leer las primeras hojas del diario íntimo de Holly, al menos durante el tiempo que durara el viaje. Sacó la libreta gruesa de aquella bolsa de plástico transparente y le dio una hojeada. La primera hoja estaba en blanco. Volteó la página sintiendo que su corazón palpitaba a mil. De pronto, el calor se apoderó de su cuerpo. Un líquido suave goteó desde su frente, las axilas se le empaparon en pocos minutos, pero hizo un acopio de fuerza y comenzó a leer las primeras líneas. Se trataba del nombre completo de Holly en letras cursivas que continuaba con una pequeña frase:

La sociedad está dividida en dos grandes clases: la de los que tienen más comida que apetito y la de los que tienen más apetito que comida.

Chamfort

Dio vuelta a la primera página, no había fechas ni lugares, el diario daba inicio con una descripción de la propia Holly Saemann.

Yo soy una mujer regordeta, apasionada por la comida peculiar y sin más intención o deseo en la vida que la de hacer feliz a mi estómago y encontrar los sabores más sofisticados y exóticos.

No conozco con exactitud las causas de mi gusto voraz por la carne ni de mi sagacidad para comprender a ciencia cierta las implicaciones de mi apetito voraz; supongo que se remontan a mi infancia, cuando durante largos años padecí de hambre.

Recuerdo muy bien que, en cierta ocasión, mi hermano menor y yo salimos a dar un paseo por las calles. Nuestro departamento —si es que se le puede llamar de esa manera—, estaba ubicado muy cerca del centro de Oyster Bay.

Aquel invierno fue terriblemente cruento y blanco, y congelaba el rostro impidiendo incluso el respirar con normalidad. Para nosotros aquella época del año era la peor. Ni siquiera nos consolaba la mínima esperanza de saber lo que Santa Claus nos traería para fin de año, porque sabíamos de sobra que ese señor sonrojado y barrigón no era más que un viejo avaro, que solo llevaba juguetes a los niños con dinero que eran capaces de dejarle panecillos y chocolate caliente junto al calor de una chimenea, para que sus enormes fauces engulleran todo con premura; añadiendo más y más kilos a esa panza inmensa. Sobra mencionar aquí que a la edad de diez años yo le tenía un odio especial a Santa Claus.

Ese día, Christopher intentaba conseguir un poco de alimento para ambos, pero yo sabía que eso sería imposible. Las limosnas no bastaban para aminorar el ardor en el estómago y ese calor que picaba cada palmo de las entrañas. Los jugos gástricos que devoraban con avidez el estómago y la laringe me parecían tan cotidianos, que había llegado a un punto en que estos me hacían compañía la mayor parte del tiempo sin que yo sintiese más incomodidad que la acostumbrada.

Le pedí a mi hermano de ocho años que me acompañase a un lugar especial, un lugar que yo había visto de pasada algunos días atrás y en el que no me atrevía a aventurarme yo sola. Él accedió a hacerlo y juntos nos dirigimos a un callejón contiguo a un pequeño bar de mala monta.

Me acerqué a uno de los contenedores de basura y saqué una bolsa de plástico negra, la abrí un poco para que mi hermano pudiera ver el contenido.

"¡Comida!" exclamó él, y enseguida se apresuró a coger lo que había en la bolsa ante mis ojos repletos de un amor casi maternal.

Lo siguiente sucedió tan rápido que apenas si puedo explicarlo: un par de perros saltaron desde el contenedor al escuchar el grito de Christopher y se acercaron a nosotros de manera amenazante, gruñendo con el hocico entrecerrado y mostrando sus dientes negros y picados. Solo me bastó escuchar que ladraban y sentir el aliento asqueroso de una de esas bestias en mi rostro para actuar. Di una patada al que me tiró al suelo y cogí un tubo que encontré cerca, con él apaleé al perro que atacó a mi hermano y pude quitárselo de encima. Por un momento los animales dejaron de atacarnos, pero aún continuaban a la defensiva.

"Vámonos" le pedí, pero Christopher no pensaba irse sin el botín. Cogió la bolsa y un pequeño pedazo de carne se escapó, yendo a parar al suelo. Uno de los perros se enfureció y trató de coger la bolsa con el hocico, Christopher no lo permitió y continuó aferrado a la carne cruda que desprendía un aroma a podrido.

"¡Vámonos Christopher!" supliqué, parecía no escuchar palabras, y lo cierto es que no lo culpo. Estoy segura de que en esos momentos mi hermano no pensaba con la cabeza sino con el estómago y sin duda alguna la terrible hambre que lo devoraba lo obligó a actuar de esa manera.

Los perros nos mordieron los brazos y las piernas, pero mi hermano seguía aferrado a la carne. Yo ya no podía soportarlo más, las heridas infringidas en mi piel ardían como fuego al rojo vivo sobre mí. "¡Christopher, no les ganaremos y lo sabes!"

"¡No lo voy a permitir, no voy a dejarme vencer!" exclamó al tiempo que cogía entre sus dedos una de las patas del animal más próximo, clavándole los dientes con toda la fuerza con la que pudo ser capaz de apretar. El perro aulló y se retorció de dolor con la pata aún dentro de la boca de mi hermano. Sus ojitos se llenaron de lágrimas. No era capaz de soltar la bolsa de carne, ni siquiera aun sabiendo lo que podría sucederle si el otro perro se decidía a tomar parte en la lucha en vez de observarlos, aullando como un desquiciado para al final salir huyendo.

Yo me acerqué al perro. Christopher había tocado mi corazón con aquel acto desesperado, con esa hambre voraz que lo consumía y que él no quería seguir soportando.

Abrí la boca sobre el lomo del perro, dudosa y desconcertada. Miré un momento a mi hermano, como tratando de pedir una prórroga, una oportunidad de salir huyendo sin que eso me ameritase la ley del hielo durante un mes. Pero Christopher lloraba amargamente sin dejar de apretar la pata del perro que se retorcía y, por encima de todo, sin dejar de mirarme, esperando a que yo hiciera lo mismo.

Traté de apaciguar al animal y, acercándome a su lomo, introduje un pedazo de su carne dentro de mi boca, apretando lo más fuerte que pude. El pobre animal lanzó un chillido de desesperación, en el suelo y sin poder ejecutar un solo movimiento. Sin quererlo o divisarlo siquiera, se había convertido en víctima de nuestro apetito insaciable.

Entonces, no supe cómo me vi con un pedazo de carne entre la boca. Los pelos del animal se me escabullían entre los dientes, pero no era capaz de soltar ese pedazo de triunfo. Ni siquiera me interesó que Christopher se quedara mirándome extrañado. Mastiqué el pedazo de carne y volví a arrancar otro, esta vez mi hermano lo soltó y el animal se fue corriendo, dando tumbos y más tumbos por toda la calle, pidiendo auxilio entre aullidos.

Yo no caía en la cuenta de lo que sucedía. Para mí, aquel instante había sido glorioso y estaba tan lleno de esplendor y calidez como nunca había sentido en la vida.

Mastiqué la carne del perro, sintiendo que la sangre se me escabullía por la barbilla; ingiriendo su vitalidad, su instinto esencial y vigoroso. Me sentí plena, satisfecha. La piel de aquel pobre animalillo era rugosa y peluda, pero resultaba agradable al paladar después de un par de masticadas. Cada palmo de su carne era divino.

Cogí la bolsa de plástico y saqué una tira de carne de res, ofreciéndosela a mi hermano pequeño. Christopher la habría rechazado de cualquier otra persona, habría dicho que estaba loca y se habría marchado corriendo, sin embargo, para mí él no tenía peros, nunca un "no", jamás un "no quiero". Hacía todo lo que yo le pedía y en esos instantes lo que yo quería era que comiera sin importar si esa carne estaba cocida o no, si le era apetitosa o desagradable, lo importante era tener algo en el estómago. Y así, bocado a bocado, mirándonos con un amor profundo y los ojos imbuidos en lágrimas, comimos de aquella carne cruda y apestosa.

Comer, hace que la vida sea más llevadera, es un gozo celestial que Dios nos obsequia para degustar mejor este mundo lleno de oscuridad, destemplanza y personas con la maldad clavada en el corazón. Es una manera de llenar los huecos que la vida deja al arrancarte el alma.

En fin, no me gusta eso de querido diario, pero deseo compartir aquí algunos de mis consejos más útiles y sencillos.

En esta ocasión quisiera escribir acerca de la costilla, el lomo; de esta parte del animal se obtiene lo más magro y es posible asarlo, hornearlo o estofarlo. El solomillo que se consigue de esta pieza tan deliciosa que se puede servir bajo una suave lluvia de salsa, vino, frutas y quesos, le vienen muy bien y lo hacen exquisito. Aunque es muy difícil de cortar.

Anoche conocí a una chica muy linda, un poco gordita y de buen ver. Su carne es rosada y sus cachetes inflados se ruborizan cada vez que alguien se dirige a ella.

La invité a cenar esta noche, parece que cenaremos costillas en salsa roja. Ya tengo preparados todos los utensilios para desollar...

Hagler cerró el diario justo a tiempo, ya que en esos precisos momentos el auto se detuvo. Estaba agitado y no sabía qué hacer. La lectura apenas comenzaba y él ya tenía la boca reseca y un regusto amargo en el paladar.

Él sabía lo que estaba a punto de suceder, sabía lo que Holly había hecho, pero nunca pensó que tendría que enfrentarse a ello con cada detalle.

Dio las gracias al joven policía que se había ofrecido a llevarlo y salió del auto en silencio. Al penetrar en la pequeña cabina donde la tenían, un estremecimiento lo sobrecogió de pronto y lo obligó a detenerse en seco delante de la puerta. Holly Saemann se encontraba sentada, pero en cuanto lo vio entrar, decidió por ponerse de pie y saludarlo.

Era una mujer robusta de piel blanca, casi pálida, su cabello castaño caía a cada lado de su rostro hasta el mentón, pulcramente peinado y acomodado. Sus ojos color aceituna eran muy bellos y estaban enmarcados por una línea espesa y enchinada de largas pestañas; aquellos ojos despedían una suavidad dulce e ingenua que a Hagler lo tomó por sorpresa, pensando en que nunca la había visto tan de cerca.

Respondió a su saludo y se sentó frente a ella.

Pasaron largo rato mirándose uno al otro antes de que alguno se atreviera a romper el silencio. Después de aquel tiempo, ella comenzó:

—Me llamo Holly Saemann y he asesinado a treinta y cuatro personas y tres niños. Me los he comido a todos y a algunos más simplemente los di como regalo en fiestas de vecinos. Ese es mi diario y supongo que sabe toda la historia, pero supongo también que querrá escucharla de mis labios. Sé que en estos momentos revisan mi casa en busca de evidencia y seguro ya ha visto mis adquisiciones, pero no conoce la historia completa, ¿verdad? No está seguro de que una mujer obesa de cuarenta y siete años haya sido capaz de hacer algo como lo que yo hice.

—Señora...

—No. —Lo interrumpió—. Las piezas de su rompecabezas aún están incompletas o de lo contrario no me habrían sometido a interrogatorio. ¿No es así?

—Sí señora, así es —respondió Hagler—. ¿Debo suponer que no dirá nada?

—Por el contrario, estoy dispuesta a contar todo lo que sucedió a cambio de una cosa, solo una.

—No creo que sea posible aminorar su sentencia.

—No, no, no... ¡Nada de eso! —sonrió Holly, y un par de hoyuelos se formaron en sus mejillas—. Lo que pido es mucho más valioso incluso que mi propia libertad.

El detective se quedó pensativo, meditando lo que esa mujer estaría tramando, pero no halló respuesta alguna. Como siempre, Holly Saemann volvía a contrariarlo. No sabía qué hacer. Si se negaba a sus peticiones sería mucho más difícil traer verdadera evidencia al caso, y era cierto, aún quedaban muchos cabos sueltos; cuestiones que él no lograba concretar, dudas que eran imposibles de difuminar y ese terrible y constante, ¿cómo?, que hacía mella a sus descansos nocturnos.

Por otro lado, acceder a sus alocadas peticiones sería como seguirle el juego, aceptar que lo que pretendía estaba bien y que podía jugar con la ley sin importar nada de lo que hiciera.

¿Qué podría ser más poderoso dentro de él? ¿Su deber o la curiosidad?

Transcurridos un par de minutos, el detective se decidió por fin. Se decantó por hacer caso a sus instintos primarios. La curiosidad le podía de un modo abrumador y el morbo era un motivador insistente.

—¿De qué se trata? —preguntó con serenidad.

Holly liberó una pequeña sonrisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro