🇩🇿 Les Nostalgériades [B+]

⚠️ Trigger warning : ce billet contient des opinions. (Quelle horreur !)

Titre : Les Nostalgériades : Nostalgie Algérie Jérémiades

Auteur : Fatiha Agag-Boudjahlat 🇫🇷

Date : 2021

Couverture

Quatrième de couverture

La combattante courageuse contre l'envoilement nous fait découvrir l'envers du décor. Une plongée comme jamais, vivante, empathique et critique dans l'univers des jeunes des banlieues, l'ordinaire des profs, le quotidien des filles partagés entre la réalité d'ici et l'irréalité de là-bas. Un plaidoyer républicain.

Nostalgie. Algérie. Jérémiades. C'est par ces trois mots, regroupés en Nostalgériades que s'ouvre le nouveau livre de Fatiha Agag-Boudjahlat, alternant l'essai politique et le récit autobiographique. Décrivant les naïves croyances des collégiens auxquels elle enseigne chaque jour (« Au bled, ça coûte rien », « Seul Allah guérit »), et la difficulté qu'éprouvent les professeurs à enseigner la colonisation, la guerre d'Algérie ou la Shoah, la cofondatrice du mouvement Viv(r)e la République décrypte la condition féminine, en France comme dans les pays de culture musulmane. Rêvant d'un MeToo mondial, elle affirme dans sa splendide conclusion que si la condition féminine est un malheur, alors « il ne faut pas renoncer à ce malheur ».

Sans langue de bois, sans naïveté et sans ressentiment, voici le nouvel essai flamboyant d'une femme puissante appelé à provoquer le débat.

De nombreuses analyses développées dans ce court livre m'ont parues très intéressantes. L'auteure illustre ses idées par des témoignages personnels et le commentaire des positions d'autres figures médiatiques. Ses opinions sont de celles qui ne s'entendent pas tous les jours, et ils me semblent nécessaires pour s'ouvrir à d'autres perspectives concernant les luttes anti-discriminatoires.

Fatiha Agag-Boudjahlat développe une analyse de certains mécanismes qu'elle a pu observer qui conduisent naturellement à du communautarisme chez les populations immigrées, notamment celles du Maghreb. Elle parle de la perception idéalisée du « bled » qu'ont les enfants, car ils ne le connaissent qu'au travers de leurs vacances passées là bas ; et certains parents investissant tout ce qu'ils ont pour une maison secondaire dans leur pays d'origine, ce qui conduit leur famille à vivre dans la pauvreté en France.

L'auteure évoque aussi la pression sociale qui oblige certains à la performance de paraître plus musulman que les autres, ce qui enferme toute la communauté dans un cercle vicieux.

Elle aborde ensuite sans complaisance les dérives des courants féministes qui placent le respect de la culture avant l'émancipation des femmes, comme si le machisme devait être absolument préservé dès lors qu'il vient d'une culture non blanche.

L'auteure comprend l'émergence du féminisme intersectionnel, mais en condamne les dérives. Tout comme ce qu'en dit Kimberlé Williams Crenshaw, inventrice de la notion d'intersectionnalité, « Il y a eu une distorsion [de ce concept]. Il ne s'agit pas de politique identitaire sous stéroïdes. Ce n'est pas une machine à faire des mâles blancs les nouveaux parias ». L'auteure se positionne donc dans le courant du féminisme universaliste.

Concernant les luttes progressistes plus généralement, l'auteure en appelle à cesser cette obligation de se victimiser pour apparaître légitime à parler d'une cause. Car en plus des effets délétères tels que la hiérarchisation des victimes, cela mène à ne plus les prendre au sérieux : on écoute leurs témoignages, mais pas leurs analyses.

Cela est d'autant plus ironique que l'auteure remarque la perpétuation de cette domination à travers le comportement des « Social Justice Warriors » (« guerriers de la justice sociale » : défenseurs de causes progressistes utilisant une rhétorique extrémiste et davantage motivés par l'approbation sociale que par une réelle avancée en justice sociale). Les SJW décident de ce qui est bon pour les personnes concernées et censurent violemment ceux qui ne partagent pas leurs points de vue. Ce mode de militantisme conduit à l'ostracisation des voix divergentes, phénomène aussi connu sous le nom de « cancel culture ».

L'auteure observe d'ailleurs l'utilisation de la sociologie non plus comme science — censée se corriger perpétuellement en quête de vérité — mais comme outil de rhétorique et de croyances. Des expressions terriblement dégradantes telles que « nègre de maison » deviennent un savant « native informant » ; ou comme j'ai pu moi-même voir lors d'une expédition sur les terres Twitteriennes, l'objectifiant « token ». Ces trois expressions signifient pourtant la même chose : elles sont utilisées pour décrédibiliser la parole des personnes discriminées lorsqu'elles parlent de leur vécu pas de la « bonne manière » selon les dominants de la communauté militante. Et parfois, ces dominants peuvent être des personnes absolument pas concernés par les discriminations contre lesquelles ils luttent.

Enfin, l'auteure dit qu'il n'est pas incompatible d'aimer son pays d'origine et d'aimer la France. Elle a tenté de transmettre cela à ses élèves, en énumérant tous les services qui leur sont rendus par la France (accès à l'éducation, Sécurité sociale...) comme autant de raisons d'aimer ce pays. Mais elle s'est vite rendue compte que ce n'était pas cela le cœur du sujet : « On n'aime pas ses parents car ils nous nourrissent et nous logent. On les aime car ils sont nos parents. » Selon elle, on doit aimer la France car c'est notre pays, tout simplement.

S'il y a bien un point sur lequel elle distingue la France de la majorité des autres pays, il s'agit de l'existence d'une solidarité (voir 2ème citation ⬇️) qui s'est construite sur le temps long et dans l'adversité. Et c'est aussi cela que l'on doit chérir, protéger, et perpétuer à notre échelle individuelle.

« Nous avons tous besoin de nous enraciner. D'être lié inconditionnellement à un endroit qui serait un chez-nous et dans lequel on se sentirait chez soi. L'Algérie remplit cette fonction pour beaucoup. Cela relève du fantasme. Mais le fantasme est aussi nécessaire à la vie que la nourriture. »

« Ce n'est pas la Sécurité sociale qui doit faire aimer la France. Il faut faire comprendre que l'histoire longue de la France a abouti à ce pacte de solidarité entre générations, entre valides et non valides, travailleurs et chômeurs ou retraités, entre riches et moins riches. Ça ne marche pas mieux en Europe et en Occident parce que ce sont des territoires blancs supérieurs et donc arrogants. Mais parce que la lutte politique et sociale a permis d'arracher le progrès, lutte qui n'est pas terminée. La vie compte en France. » (p48)

Note : B+

Essai vraiment intéressant, livrant des analyses pertinentes et bien argumentées. Même si on n'est pas en accord avec ses positions, elle parvient bien à faire comprendre son cheminement qui l'a menée à penser ainsi, d'où l'importance de parfois référer à son vécu sur ce genre de sujets.

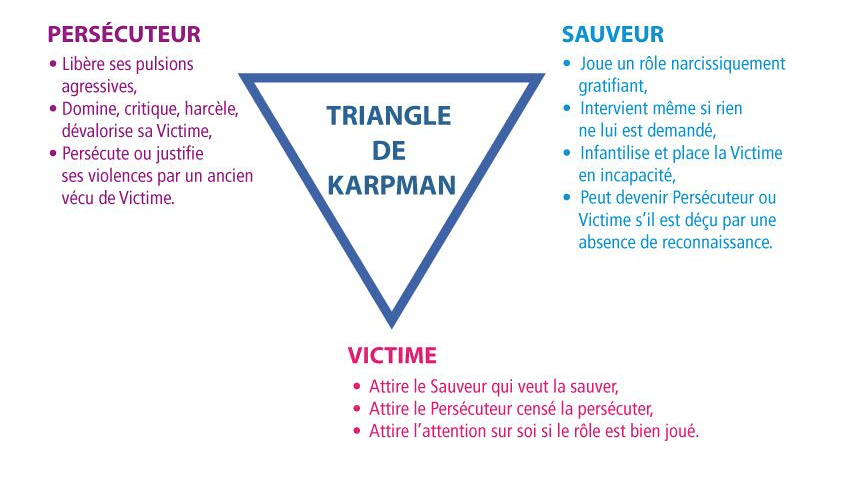

J'ai pu par le passé suivre aveuglément des positions de « SJW », surtout car je découvrais les causes militantes et que je manquais d'informations. Et c'est ce genre de livres qui permettent de redescendre sur Terre et de se rendre compte que les choses sont bien plus complexes qu'il n'y paraît, loin d'un binarisme entre gentilles victimes et bourreaux inhumains, où s'interposeraient de glorieux justiciers. Triangle de Karpman, quand tu nous tiens...

Lecture : 30-31 juillet 2022

Avis : 7 août 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro