VII

Quisiera deciros que nosotros y los Buscadores iniciamos una tregua que nos permitiese enfrentar al mecha salvando nuestras diferencias, pero hubiera sido mentira. No, los Buscadores del Signo Amarillo no eran gente de gran entendimiento, Reiji, y tan pronto nos vieron salir de la camioneta gritaron «¡No es el vulturo! ¡No es el vulturo!», y también esto otro: «¡Son dos estragas! ¡Mortigadlos!». Y baste. En ese punto se vinieron a por nosotros con barras y con porras, ¡y por fortuna, como veréis!

Pues bajé yo de la camioneta a la carrera, digo, y ya tenía a tres barraganes de esos encima mío. Desenvainé, que nobleza obliga y no había otra, y sin poder parar mientes en otra cosa hube de defenderme lo mejor que pude mientras por el rabillo del ojo vigilaba los progresos del mecha dentro de la cantera. Pero esos tres Buscadores rodaron por el suelo a mis pies tras dos severos compases, que ya os dije que a pesar de vuestras lecciones algo sé de cómo se empuña un hierro, y con esos dos tajos cruzados y el tercero ya bien ensartado vi cómo Miri descargaba su mazurca contra otros dos para despejarse el camino.

—¡A ese barako, a ese barako! —me gritó ella, y rodeé la camioneta para seguirla y cubrirle las espaldas pues varios más de esos rufianes ya nos perseguían.

Y es que digo que dos más se nos acercaron por detrás, y me volví tan solo un mal instante para dar cuenta de ellos y después sonaron varios disparos, desde alguna parte, y luego una bala rebotó contra el costado de mi chamarra, de refilón, ¡y pardiez, menudo aprieto! De no haber sido por las placas con que Cachocarne me había remendado la chamarra habría perecido allí mismo como perdiz en coto, así que loado fuera mi gordinflón. ¡Bueno, y aún hubo más detonaciones, y saltaron esquirlas del empedrado justo donde nuestras botas pisaban, pero seguimos corriendo hacia el chamizo más cercano! ¡Y aún sonó un nuevo disparo, y otro, y al fin escuché un quejido y entonces el alma se me salió del pecho pues Miri cayó al suelo muy mal herida!

¡Diosa, no! La tomé en brazos a la carrera y me metí en el edificio de adobe. Dejé a Miri en el suelo y la sostuve contra la pared —vi que estaba consciente, y que maldecía como un carretero la condenada— y me quise volver para cerrar la puerta tras nosotros. Había escuchado pasos a la carrera, a nuestras espaldas, y en verdad vi que se llegaban hasta nosotros dos Buscadores más por el atrio. Pero no venían en nuestra busca, no, sino que huían de algo que los iba dando caza, y esto me gritaban pálidos de terror:

—¡Eh! ¡Ten la puerta! ¡Ten la puerta! —chillaron, pero no hubo caso: algo, un borrón plateado, los arrolló por un costado. Asomé la cabeza desde el chamizo y vi al mecha ya encima de ellos, desmembrándolos sin piedad.

Cerré de un portazo, pues, y me llevé a Miri al interior del edificio, a una de las habitaciones interiores. Maldije por lo bajo: me pareció que estaba blanca como una mortaja así que esta vez la tendí en el suelo con mucho mayor cuidado. Bajé la vista y comprobé que del muslo le brotaba la sangre a borbotones, por mi fe. Aunque el proyectil la había traspasado la arteria del muslo estaba dañada, y la cosa pintaba muy mal...

—Estoy bien fikada, Pálido —susurró, y me sonrió—. Mírate a ver cómo sales de aquí, y dile al padmo de mi kunulito que...

—¡Calla ya, niña, por la Diosa! ¡Déjame hacer! —grité fuera de mí, y ella obedeció en principio, sorprendida, y yo me pude concentrar por completo en su herida.

La recorrió entonces un escalofrío y se le nublaron los ojos, y algo balbuceó que no pude entender, pues creo que deliraba ya por las fiebres, y después tragó saliva mi Miri y levantó la cabeza, y me miró con gran fijeza de nuevo, y esto me dijo con un hilillo de voz:

—Cállate tú, maljuna... —dijo al cabo, de muy mal humor. Era ella de nuevo por un instante—. De esta ya no salgo, ¿me oyes? ¿Y qué más da? Déjame, que me desangro, que ya he visto mil veces heridas como esta... —me decía, pero yo no la escuchaba, concentrado en mi labor. —¡Que me escuches, Pálido! —me gritó entonces, y me tuve que volver a mirarla—. Escucha. Dile a mi kunulito... Dile a Cachocarne que... —Se le iba apagando de nuevo la voz, pero entonces abrió de nuevo los ojos, traspasada de asombro, y con sus grandes ojos pardos fijos en mí exclamó—. ¡Digno Redentor! ¡Tu cara, Pálido! ¿Qué merdo es esa luz?

Y yo...

Yo veía diminutas centellas danzando en las niñas de mis ojos, como aquella otra ocasión en la cabaña del Tiñas. Bien sabéis de lo que hablo, Reiji. Mi mano quedó también bañada en un verdoso resplandor y por fin me incliné y la impuse sobre la herida abierta de Miri. Se produjo un destello que iluminó nuestros rostros un instante, y al momento... Al momento la sangre dejó de borbotear. Poco a poco al principio si bien al cabo cesó por completo y la herida quedó restallada como si nunca hubiese existido. Pero poco os tengo que decir sobre todo esto, Reiji, pues bien sabéis del venturoso don que la Diosa nos ha confiado.

Bien, me puse en pie tras todo esto, exhausto. Aquella extraña gracia que me había sido concedida ya había abandonado mi ser y aún tardaría en regresar, y me volví por fin para encarar la puerta de la habitación en que nos encontrábamos. Puse mi mano, aún temblorosa, en la guarda de Tasogare y di tres pasos, pero la voz de Miri me retuvo cuando ya iba a salir.

—Pálido, ¿qué me has hecho? ¿Qué era eso que brillaba a tu alrededor?

—Ya os lo dije a tu hermano y a ti a poco de conoceros, niña —le contesté—. Y también se lo dije a esos pobres diablos de Bocaverno. Yo soy Ruy Ramírez, el Navegante del Blanco —dije, y me volví—. Ahora descansa, mi Miri; has perdido mucha sangre pero ya no corres ningún peligro. ¡Espérame aquí!

Y salí sin esperar respuesta. Salí a enfrentar el mecha y a encontrar de una buena vez al Tiñas sin más demora. Y fuera el atrio en que habían dispuesto el improvisado kinejo quedaba ahora desierto.

Había cuerpos desmembrados de Buscadores aquí y allá, sí, y ni lamentos se escuchaban por cierto. Todo permanecía ahora bien quieto allá fuera en la noche cerrada, y tan solo se dejaba sentir, si aguzabas el oído, un leve ronroneo metálico y constante, muy similar al de la camioneta del vulturo. Pero venía no sé de dónde, y tampoco le presté en aquel momento mayor atención, en verdad. Se trataba de un generador, por supuesto, el que hacía danzar las figuras mudas en la tela del kinejo, pero yo nada sabía de todo esto entonces. ¡Qué cosas!

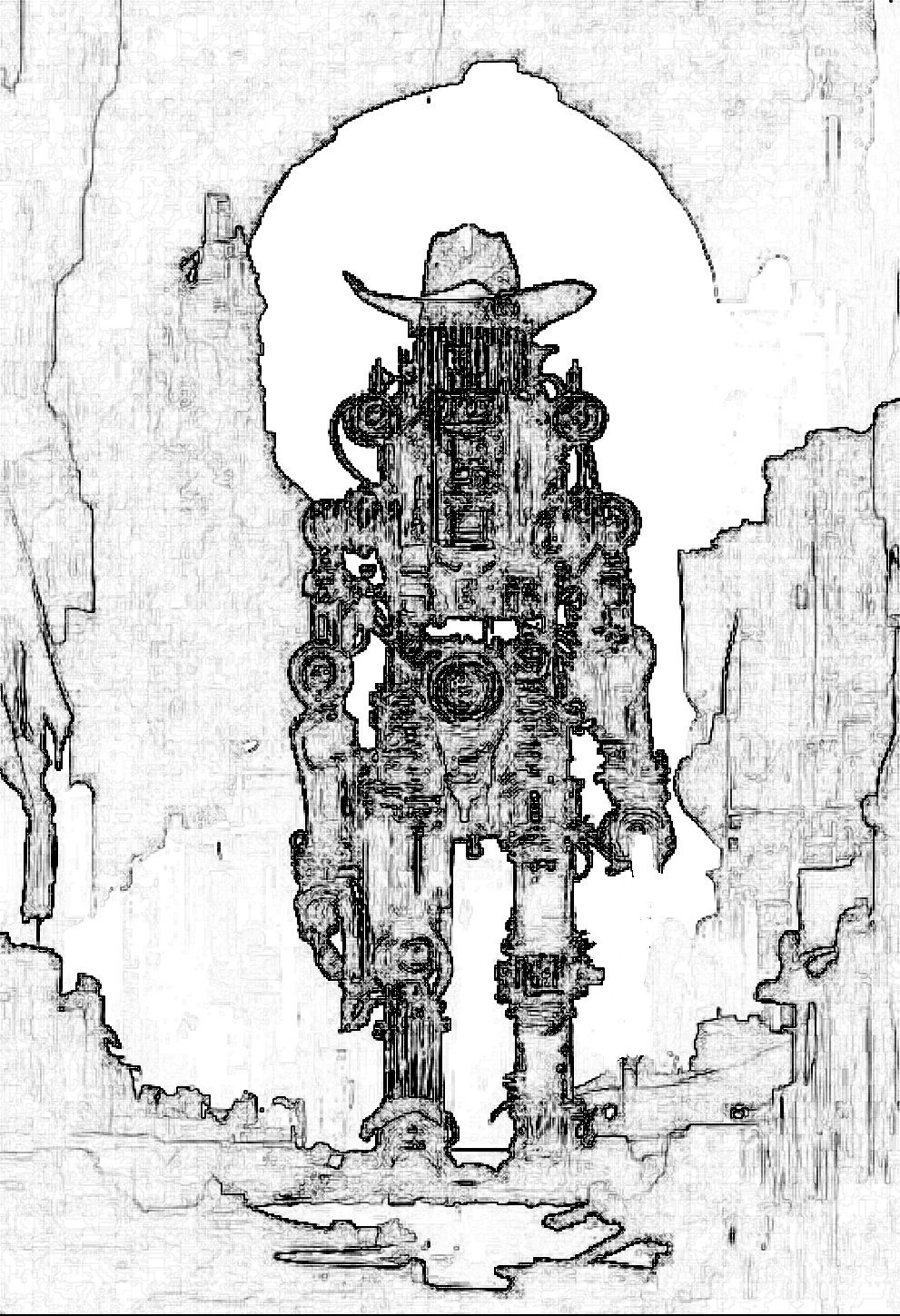

Bueno, pero por todo lo demás nadie en aquella plazuela quedaba vivo, como digo. Y el cruel némesis que nos había seguido desde Bocaverno estaba también allí, y también mudo, rondando junto a las sillas tiradas por el suelo. Lo vi andando y sin concierto en el deslucido atrio recogiendo latas de sopa aplastadas por el suelo, y papelajos arrugados, e inmundicias de comida de los Buscadores, y se dedicaba a amontonarlas en un rincón de la plazuela con objeto de adecentar el lugar, hasta que se volvió y me observó con sus tres crueles ojos mecánicos.

—ESTE LUGAR ES DEMASIADO PEQUEÑO PARA LOS DOS, VAQUERO —dijo, y yo me adelanté y el engendro aquel me encaró girando sobre sus talones con un silbido.

Desenvainé, y por supuesto mi hoja no resplandecía; no había mal allí, Reiji, pues aquella cosa se movía por arte de un mal Dédalo. Aquel mecha que desmembraba hombres vivos resultaba estar tan vivo como una piedra, lo mismo que el guardián de la Esfinge de Sothis, en la pirámide submarina, pero esa historia no os la he contado aún, maestro.

¡Ja! Yo ya he visto suficientes mechas y para varias vidas, y esto os digo; ¡no los saja bien Tasogare, a los malditos! ¡No, y las pistolas y trabucos tampoco son efectivos! No por cierto, pero algo se me ocurriría en aquel nuevo trance, o eso me quise decir...

Y es que terminaba aquí la carrera. Saqué mi mazurca lo primero de todo y le descargué un trallazo de perdigones que no consiguieron otra cosa sino rebotar contra sus quijadas. Metal contra metal. El golem aquel tomó impulso entonces y saltó con las pinzas de sus manos por delante, amenazándome. Rodé y mantuve la distancia, y descargué un mal tajo del revés sobre su espinazo pero nada saqué de todo aquello salvo centellas a mi acero. ¡Buen Dios! Me acometió de nuevo; primero me trató de asestar un buen manotazo, y luego otro. Yo iba comedido, templándome y con gran cuidado bailando a su alrededor. Me lo quité de encima a espadazos, y dando tumbos retrocedí hasta casi caer de espaldas cuando se me echó de nuevo encima, y así me hice a un lado justo cuando otra vez saltó sobre mí.

¡Me buscaba los brazos! Quería arrancármelos de cuajo, el malnacido, tal y como le hiciera la Esfinge a Asterión... Hubo otro lance, y otro mandoblazo, y aproveché la ocasión y descargué la espada en su testa, pero no hubo caso. ¿Y cómo tal? ¡Debía idear algo, y presto! Y entonces me pregunté cómo se le había dado matarile al Custodio de Fonsulfuro. ¡Sí! ¡Cachocarne me lo había dicho en aquella ocasión! ¡Aquellos mechas, por fuera, resultaban como los barcos Caparazones de Gadir, pero si sus tripas quedaban expuestas se les podía hacer daño, y bien! Mas, ¿cómo lograr hacer eso en aquella nueva ocasión? ¡Dios, qué bien me hubieran venido otra de las bombas de Cachocarne, pero solo contaba en mi haber con mi buena espada y la buena mazurca, y ni siquiera esta última iba ya cebada!

Así que tuve que retroceder de nuevo, o mejor diría que huí por patas, pero el mal bicho se me revolvió y consiguió arrancarme un tasajo de carne de las pantorrillas con sus pinzas, el hideputa. Y reculé de un salto, pero con todo yo ya no me atrevía a darle la espalda y sabía que ahora me saltaría encima y me arrancaría el espinazo, de un tirón. Por fortuna el mecha no resultó ser muy avispado, a Dios gracias: los siglos de acarrear fardos para los de Bocaverno debían haberle oxidado las mientes. La cosa es que mientras todo esto pensaba, retrocedía. Y a la luz de los candiles de la cantera y del resplandor de las imágenes en la tela del atrio vi escalones: los que conducían a la tarima sobre la que habían desplegado la pantalla del kinejo, y los subí de espaldas asegurándome de no dar un mal paso. Yo sangraba por mi herida en la pantorrilla, y mientras aquella bestia oxidada se me acercaba más y más y se me preparaba para darme el golpe de gracia. Coroné la tarima, por fin, y entonces saltó el monstruo y de una zancada quedó a mi lado...

¡Casi echó abajo la tarima, con su peso! Me derribó y caí de espaldas, y rodé como pude por el suelo. El escenario crujió. Desde las tablas busqué una salida. Sobre nuestras cabezas la tela del kinejo me mostró el paisaje de un desierto apocalíptico plagado de ruinas, y vi que un muchacho y su perro lo atravesaban.

¡Pardiez! ¿Qué hacer?

Y lanzó su postrero golpe, y fue tan solo porque pude afianzar el pie no sé dónde que me libré de morir aplastado. Rodé pues hasta el borde de la tarima aunque ahí no cesó el acoso, no. Lanzó sus pinzas y me barrió del escenario. Caí en el patio de sillas, como un fantoche. Me di de espaldas y mi cabeza chocó contra el suelo y por poco no se me abrió en dos. Sentí gran dolor y mi vista resultaba ser un borrón, y para colmo mis oídos me pitaban sin control. El golpe además me había arrebatado el aire de los pulmones y no hallaba aliento que meter al pecho, boqueando como un esturión.

Pero aquel figurón, aquella cosa metálica sobre la tarima os juro que se atusó entonces el sombrero en la cabeza, el tuno, y saltó con muy poca gracia al suelo hasta quedar a mi lado. Extendió las pinzas de sus manos hacia mí como si de una mantis se tratara y dijo algo o eso me pareció, pues me hallaba privado de casi todos mis sentidos. Después bajó la testa y comprendí que se preparaba para el golpe final, y yo tentaba el suelo buscando mi espada aunque sabía que poco podía hacerse, y fin.

Pero no. La camioneta del vulturo barrió al mecha delante de mis narices con un mortal topetazo. Fue un visto y no visto. Su sombrero quedó flotando por un instante en el aire, justo en el lugar en que un momento antes había estado.

[...]

No, yo apenas podía mantener la consciencia. Pero me dio para rodar de costado, boquear un poco más, y después cuando mi vista se aclaró un tanto vi que la camioneta se había estampado contra la pared de otro de los chamizos del atrio. Salía humo de su parte delantera, una nube blanca y esponjosa como el algodón, y encastrado entre la parte delantera de la camioneta y el muro del chamizo distinguí la cabeza del famoso mecha de Bocaverno. Estaba quieta, vuelta a un lado.

Me puse en pie como bien pude. El aire comenzaba a querer regresarme al pecho y me aproximé a la camioneta, renqueando de la pierna. Entonces se abrió la portezuela del coche y salió Miri. Le sonreí. Me aproximé hasta la misma pared en que se había encastrado el mecha; sus tres ojillos habían perdido el fulgor. Estaba roto, vencido.

Me volví y Miri ya se encontraba detrás.

—La parka es nuestra, niña —dije.

Ella abrió me miró, contrariada de repente.

—¡Fika! ¿Cuándo dejarás de llamarme «niña», padmo? ¡Al final tendré que darte una buena bumpa en esa maldita cara de maljuna que tienes!

Reí.

—Lo haré cuando dejes tú de llamarme «Pálido». O «maljuna», ya que estamos. ¡Maldita niña descarada, ya sabes cuál es mi nombre!

¡Ja!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro