XII

Así pues hacia el castillo de popa encaminamos nuestros pasos, tomando la avenida de cipreses que partía del templete y que pasaba junto al palo mayor y la mesana.

No dejaba de admirarme aquel navío; los cipreses, no menos de cincuenta por borda, se encontraban plantados en enormes cubas de bronce rellenas de tierra, que debían regar con el agua de uno de los estanques de la cubierta, ¡que resultó estar colmado de agua dulce! El estanque se hallaba al cabo repleto de peces para el consumo de los oficiales, sin duda.

Llegamos por fin ante la escalinata que daba acceso al castillo de popa. Más apropiado le habría sido el nombre de palacio: ¡nunca vi más delicada orfebrería decorando cada pieza tallada por el carpintero, ni más pan de oro adornando molduras y soportes, ni aún en el Real Alcázar de Madrid! Hasta la colosal catapulta en lo alto del complejo, capaz ―quedo seguro― de acometer navíos y fortificaciones a grandísima distancia, se encontraba profusamente decorada.

Con todo, a las puertas del castillete encontramos tirados decenas de cadáveres, y nos hicimos paso como pudimos hasta las mismas puertas. Se hallaba atrancada al igual que la última torre, ¡pero esta vez dentro se escuchaban golpes y gemidos!

―¡El hacha! ―dije yo―. ¡Haceos paso!

Pero tan pronto comenzaron los hachazos sobre las puertas se dejaron de escuchar dentro porrazos y aullidos, lo cual no me agradó en modo alguno. Cuando los pesados portones cayeron al fin eché un vistazo al interior del castillo en penumbras. Seguía sin escucharse nada y el aire resultaba rancio y pesado allí dentro. Entré el primero, por supuesto.

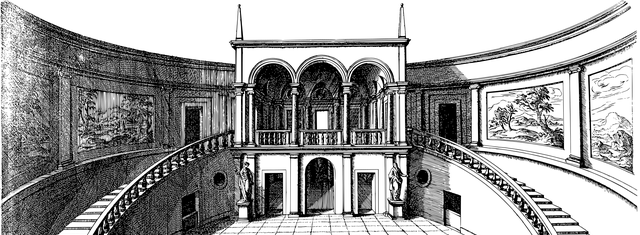

Descubrí una enorme sala que servía de recibidor, dos galerías a ambos lados y una majestuosa escalinata que se abría a las estancias superiores. ¡Ricos mosaicos con motivos marinos y mitológicos decoraban los suelos y paredes, y es que en verdad aquello resultaba ser un palacio flotante!

Entonces escuchamos ruidos en el piso superior, como de livianos pasos que corrían, y miré a los hombres, asombrado. Lamenté no tener allí a Ahinadab para preguntarle, pero con todo aventuré a los soldados que me acompañaban:

―¿Qué dotación ocupaba el castillo de popa? ¿Lo sabéis?

―Son estancias cerradas para las tropas y tripulación del barco ―contestó un soldado a mi lado con gesto desencajado por el miedo―. Solo se ocupan cuando el Tribuno se encuentra a bordo. Se dice que solo dos o tres sirvientes personales del Tribuno la habitan en su ausencia para asegurar su mantenimiento. Pero que nunca se dejan ver...

―Así estamos... ―dije yo, y entonces ordené―. Dividíos; diez por el corredor de la derecha, diez por el de la izquierda y el resto conmigo, arriba. ¡Estad atentos, inspeccionad cada habitación y no dejéis con vida ningún poseído! ―Se volvieron a escuchar pasos arrastrados encima de nosotros y me volví a los que se encargarían de las galerías laterales―. Cuando terminéis y si no queda ninguna amenaza aquí abajo reuníos con nosotros arriba. ¡Vamos! ―les arengué, y puse el pie en la escalinata el primero, comenzando el ascenso.

Arriba nos encontramos con dos nuevos pasillos a cada lado; si los de abajo se hallaban sumidos en la penumbra estos se encontraban en la más completa de las negruras. A nuestro frente, nada más coronar la lujosa escalinata de madera, vimos una estancia cerrada por tres pesados portones, mayores aún a los que daban abajo acceso al templo. ¿Y dije que la sala estaba cerrada? Perdonadme sin duda, pues me retracto también: ¡recuerdo que una de las hojas de los portones, la del centro, se encontraba entornada, y que me lleve el demonio si no la hubiese preferido bien atrancada!

Yo, a quien algunos podrían tener por hombre bizarro, no me atreví a cruzar la puerta que nos diese acceso a aquella sala ―por sus dimensiones debía ocupar casi todo ese nivel del castillo de popa―. Un hombre puede ser valiente, pero el exceso de valentía se convierte con facilidad en estupidez.

Por eso decidí esperar a que las escuadrillas del piso inferior se unieran a nosotros, antes de acometer la entrada a aquella sala ominosa. Mientras tanto, decidí explorar las dos más pequeñas galerías a cada lado del fin de la escalera.

Nada hallamos en ellas, por supuesto, pero no por ello dejé de observar ciertos detalles que me desconcertaron; no vi enseres de aseo ni de servicio en las pequeñas salas a las que daban acceso los pasillos laterales; ni sábanas ni mantillas ni ánforas; ni escudillas ni cubiertos ni fuentes. ¿No debían estar destinadas aquellas salas al servicio del Tribuno cuando este se hallaba a bordo del Irannon?

Cuando regresamos a la antesala con ambos pasillos asegurados nos reunimos precisamente con las dos escuadrillas que había dejado abajo; se presentaban también sin novedad alguna, por lo que me di la vuelta y encaré los tres portones de la gran sala a su frente. Me adelanté y empujé con una mano la hoja que se hallaba entornada; en la otra llevaba dispuesta a Tasogare.

―Seguidme ―susurré, y entré dentro de la Gran Sala del Tribuno, solo que en aquel entonces no sabía que lo era.

Había luz, una cálida luz verdosa y espectral que nacía de unos hachones en las esquinas de la habitación. Se trataba de una enorme sala cuadrada, sin ventanas ni abalorios que adornasen las paredes; tan solo mosaicos y más mosaicos, ocupando todos los suelos y paredes, y ningún mobiliario. Pero atended esto: en su centro había una suerte de estanque, lleno de algo parecido a un agua densa y ambarina.

―¿Pero qué...? ―comencé a decir, pero al punto descubrí a las dos figuras al otro extremo de la habitación.

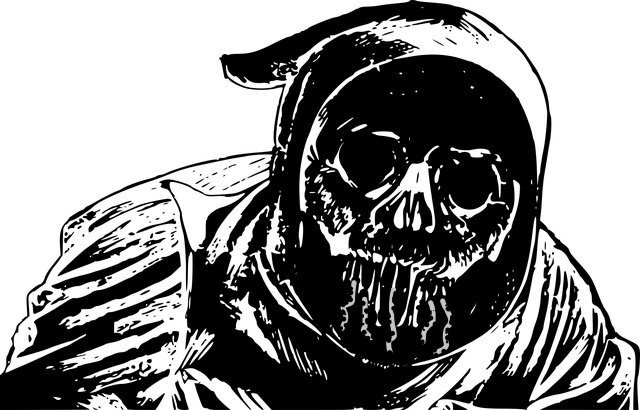

Eran altas, llegarían acaso a los dos metros, y muy delgadas. Iban cubiertas por un sobretodo azul marino y tocadas por capuchas que no dejaban distinguir sus rostros.

Se volvieron hacia mí al mismo tiempo con un siseo cuando se vieron sorprendidas y se descubrieron los rostros, sin más. ¡Dos infaustas y abominables criaturas deformes eran, cubiertas de un albino pellejo fláccido y asquerosas bocas poliposas!

Abrieron las fauces y profirieron un estremecedor aullido que a punto estuvo de hacer estallar mi cráneo, ante lo cual no pude hacer otra cosa que dejarme caer de rodillas mientras trataba de taponar mis oídos para mitigar el agudo dolor.

¡Entonces echaron a correr, bordeando la una el estanque y lanzándose la otra a este mismo para alcanzarme en línea recta! Se movían de una forma tan rápida y endiablada que me resultó bien conocida. ¡Se trataba de posesos, como los otros sin duda, pero estos no eran humanos! En nombre de Dios, ¿qué resultaban ser aquellas criaturas que habían estado dedicadas al servicio del Gran Tribuno?

La primera de ellas, la que corrió alrededor del estanque, llegó hasta mí al tiempo que al fin conseguía ponerme en pie con los oídos sangrando. Lancé un tajo por instinto de medio lado y la figura, un ciento de veces más ágiles que los posesos de cubierta, lo esquivó de un gran salto con el que se zambulló en el agua.

Entonces la segunda, aquella que se había lanzado antes a la cisterna, saltó como un pez del líquido ambarino y de pronto la tuve al lado. Trató de agarrarme y me la quité de encima como bien pude mientras fintaba a un lado y a otro. Tropecé y caí de espaldas mientras gritaba:

―¡A mí, a mí! ―decía, y lancé un tajo que creo le acertó en el muslo pero que no la retuvo.

Ya la tenía encima, y entonces los primeros de mis soldados entraron en la sala, asustados pero llenos de determinación. Sangraban también por los oídos, y sin duda aquella había sido la causa de su retraso. Yo no escuchaba apenas nada más que un zumbido, y sin duda los daños en mis oídos habían acabado por afectar también a mi equilibrio.

Entonces la aborrecible figura que me tenía aprisionado se inclinó sobre mí y acercó su boca llena de zarcillos a mi cara: ¡buscaba mis ojos, la maldita, y apenas la podía contener de lo fuerte que era! Pero en ese punto, cuando a punto me hallaba de desfallecer, una pica le sobresalió del pecho, con un quejoso chasquido, y su punta goteante quedó a escasa distancia de mi mentón.

Detrás gritaba el soldado que había atravesado al monstruo, tratando de quitármelo de encima. La criatura chilló enfurecida y escuché ―¡lo juro!― un sonido como de cascabeles que producía con los zarcillos de sus fauces, ¡y entonces la cabeza del soldado que la había atravesado por detrás estalló como una sandía! ¡Yo lo vi!

―¡Vive Dios! ―grité asombrado, y me volví a poner en pie―. Apreté con fuerza y a dos manos la empuñadura de mi espada y descargué un golpe en su quijada con todas mis fuerzas.

De tal castigo no pudo esta vez reponerse ―¡Dios nos guardase de haberlo hecho!― y cayó descabezada cuan alta era en el suelo de mosaico, al tiempo que con un chapoteo viscoso saltaba del agua ambarina del estanque la criatura restante y cayó ante cinco de mis soldados.

Se encogió, como preparándonos un cruel ataque, y escuchamos esta vez todos aquel extraño cascabeleo. De nuevo un estridente aullido nos lanzó a todos al suelo retorcidos de dolor y sangrando otra vez por los oídos, mientras está vez los sesos de los cinco hombres ante ella se esparcían por los mosaicos de los techos y paredes.

En vano traté de levantarme de nuevo, pero caía al suelo cada vez que lo intentaba, y debió escucharse de nuevo aquel horrible cascabeleo, pues de pronto otras cinco seseras más reventaron, y ya solo quedábamos veinte hombres, aunque retorcidos en el suelo de dolor.

Ahora pienso en qué habría sido de nosotros si aquella grotesca calamidad no hubiese mantenido velada su razón por el mal que se había apoderado del Irannon; posiblemente todos habríamos corrido la misma suerte de aquellos diez pobres soldados trepanados más aquel otro que me salvó, pues solo porque aquella criatura se lanzó sobre uno de los soldados en el suelo y atenazó su cabeza con fuerza con las garras nos salvamos los demás.

El monstruo acercó sus zarcillos a su cara y estos buscaron con avidez sus ojos y los arrancaron de sus órbitas. ¡Después otros dos zarcillos de su boca se alargaron, y se introdujeron por las cuencas vacías del aún aullante soldado, escarbando bien dentro! ¡Juro que me pareció como que aquella cosa sorbía! ¡Se estaba alimentando del mismo cerebro viviente de aquel pobre desgraciado!

Eso nos dio tiempo a los que aún conservamos la cordura para ponernos de nuevo en pie, y en medio de un loco desvarío todos nos llegamos ante aquella cosa que se alimentaba ciegamente en el suelo y descargamos contra sus espaldas tantos golpes y con tanta loca rabia que al poco el monstruo no fue más que una masa sanguinolenta sobre el soldado ya muerto.

Nos miramos los unos a los otros, confundidos, y nos dejamos caer sobre los mosaicos de los suelos, traspasados de dolor, miedo y tensión contenida, y cuando el zumbido en nuestras cabezas se mitigó un tanto algunos nos pusimos en pie y ayudamos a ponerse en pie a los más desvalidos.

Y eso fue todo. Los aposentos de viaje del Gran Tribuno eran al fin nuestros.

Salimos y sentimos de nuevo el salobre frescor de la cubierta en el rostro, aún a pesar de la malsana bruma que nos envolvía. Caminamos en alerta hasta quedar bajo el cobijo del templete de Enosichthon, nuestro punto de encuentro, y entonces me planté e hice sonar por fin mi cuerno, bien alto; ¡que se oyese también en cada confín del Mar Velado!

Entonces se escuchó primero otro cuerno corresponderle, y luego otro más, distinto.

―¡Los puentes del Irannon se hallan también despejados! ¡Vuestro trierarco ha vencido! ―dije triunfal, tratando de infundir ánimos a los supervivientes―. Ahora, tomad asiento y descansad mientras esperamos su regreso, que bien lo habéis ganado... ―añadí, y tomé asiento y eché mano de mi buena pipa: necesitaba ordenar mis pensamientos.

Con todo, abrigaba temor por la suerte que hubiesen podido correr Asterión y Ahinadab en particular, y respiré ya más tranquilo cuando varios minutos después escuchamos las compuertas abrirse a proa y popa y los vi emerger a ambos de la niebla para reunirse con nosotros bajo el templete del barco.

Me puse en pie para recibirlos. Venían ambos heridos y exhaustos, y Ahinadab no traía color en el rostro: la lucha de ambos, a todas luces, tampoco habría resultado sencilla, y confirmé tal punto sin necesidad de consultarles cuando conté entre ellos apenas doce supervivientes de los cuarenta que bajaron a las entrañas del Irannon.

―¡Ramírez! ―me saludó Asterión, y me acerqué y le estreché entre mis brazos de buen grado.

―¿Cómo estáis, hermano? ―le contesté, y me separé para echarle un buen vistazo: la oreja colgando de su quijada seguía siendo su herida más notoria.

―Ha quedado todo limpio, ahí abajo. ¡Moloch! ―dijo entonces―. ¿Pero qué te ha pasado, Ramírez? ¡Estás hecho un pingajo! ¿Y son costras de sangre lo que tienes en las orejas?

No llegué a contestar. Ahinadab se acercó y contradijo las palabras de Asterión sin más dilación.

―Todo limpio no: no hemos conseguido abrir la compuerta que da acceso a la última sentina, la más profunda. Algo la atranca.

―Es verdad ―confesó Asterión―. Pero bueno, no te preocupes, trierarco, que ya te lo dije: lo que quiera que esté ahí abajo, si se mueve, tampoco puede salir. ¡Esos monstruos no tienen suficiente seso como para descorrer una tranca!

―No ―repuso Ahinadab, y yo convine―. Debemos limpiar cada recoveco del Irannon antes de devolverlo a Gadir. Y no solo de monstruos, sino de cualquier moho vivo que pueda haber a bordo, o la recuperación del Irannon podría salirle al Tribuno más cara de lo esperado.

Y mientras en esas estábamos el Sol decayó, casi de repente: la luz se fue, y casi no veíamos nada salvo las tres luminarias que se plantaron en lo más alto de los tres palos del buque. Habían regresado las Luces de San Telmo, y la noche, al fin, nos había atrapado bien remetidos en la niebla, y aún nuestros trabajos no habían terminado.

Pues aún nos quedaba enfrentar el último horror, el que nos esperaba en las sentinas del Irannon. Aquel que había sumido el barco en aquella nefasta maldición.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro