I

Qué apacible resulta ser esta tarde, ¿no creéis? Hoy no se ha levantado viento sobre la estepa y la llanura está quieta, como le corresponde a un muerto.

No sé vos, pero a mí me reconforta haber abandonado de nuevo y por unas horas el claustro de esas piedras vencidas por la edad que resultan ser nuestra fortaleza. Al menos hemos visto algo vivo y que se mueve, por vez primera desde que estamos en este extraño plano desierto. Las Tierras Vacías no estaban tan vacías, después de todo: sí, esta especie de monstruo, parecido a un yak, nos proporcionará carne, y esos vellones nos darán abrigo, una vez me ocupe de ellos.

Ayudadme a desollarlo. ¿Tampoco queréis? Ah, viejo amigo, me sois de escasa ayuda, como siempre. Está bien, lo haré solo; guardo por fortuna mi fiel cuchillo desollador en la caña de mi bota. Esta daga... Miradla, corta y embotada. Guarda una historia, ¿sabéis?

No hagáis caso, que no es el momento. Sentémonos a recuperar el aliento tras la liza que el yak nos ha presentado antes en esta roca. Desde aquí se domina el yermo a varias leguas de distancia. No hay gran cosa, es verdad: apenas matorral seco, brezo y más brezo. Sí, esto debieron ser verdes praderas; y aquel cañón que allí veis el curso de un río, pero de eso debe hacer milenios, Buen Dios...

¡Bueno! La tormenta no se decide a caer sobre nosotros. Miradla, en sus contornos. Se arremolina sobre sí misma en todo el círculo, extiendo de vez en cuando un par de zarcillos, pero mirad, caracolean y vuelven a replegarse, ¿veis?... ¿Cuándo avanzará y caerá sobre nosotros de una maldita vez, desollándonos como nosotros nos proponemos hacer con el yak? No debe tener prisa. ¿Y por qué iba a tenerla, pardiez? Este plano es un limbo, una especie de punto al margen de las crónicas; lo que aquí son días en los planos inferiores pueden ser siglos. O meros momentos, quién sabe...

¿Que por cuánto tiempo permaneceremos aquí? Ah, yo tampoco lo sé, pero comprendo a la Matriarca: si alguien hubiese entorpecido mis planes en tal grado y durante tanto tiempo como yo lo he hecho, también me mostraría resentido. ¿Qué cuántas muertes hemos sufrido ya, y que cuántas veces hemos vuelto a la vida? ¡Ja, eso yo también lo ignoro, y parad!

No vale parar mientes en ello. Preguntaos más bien qué habrá sido de los demás, ahí fuera. ¡Briseida! ¿En dónde estará? Ojalá me hubiese atrevido a hablarla en aquel chamizo, en los Arrabales. Pero, ¿a qué? No me hubiese reconocido, ya os lo dije el otro día. No, la mayor cobardía por mi parte no fue aquella; no fue no haber rodeado aquella mesa, quitarle aquellos servotensores de las manos y obligarla a abrazarme. No. La verdadera cobardía fue la primera de todas, aquella vez que no la robé para mí tras los sucesos de Mastia, cuando dejé que ella fuera del Templo y de los Altos Ungidos. ¡Malditos sean, que maldito ya estoy yo!

Y aún así me arrepiento, viejo amigo. Sí, ¿oís? Me arrepiento, con todo. Me arrepiento de haber pasado a espada a todos esos clérigos impíos, después. Vana venganza, pero creo aún que fue voluntad de la misma Astarté, lo sabéis, y baste.

Mirad el yak muerto sobre la hierba ocre. ¡Qué digno adversario ha sido! Vendió cara su vida, y su carne. Él no se levantará otra vez del sueño de la muerte, ¡dichoso él! ¡Cálida Diosa, mirad! ¿Podéis ver nuestro reflejo en sus borrosos ojos? Diosa, ¿qué nos ha pasado? Mirad mi cara... Qué rostro más cadavérico, qué piel más reseca y curtida, pegada a los huesos y tensa como la de un tambor...

¿Qué? Disculpad el suspenso... No, no me hagáis caso. Es que mi propio reflejo me ha traído más recuerdos, como antes lo hiciera el cuchillo de desollar. Recuerdos de antes de todo esto.

Sí. Pobre Martín... ¿Recordáis a Martín? Era mi fiel sobrecargo, en La Deseada, cuando arribamos a estas costas. ¿Os acordáis? Junto a él y al buen Asterión enfrentamos a aquel demonio del Mar Velado, y me despedí de él en Mastia, cuando perdimos el navío por culpa de Alonso y el hambre apretaba y los hombres quisieron probar suerte tierra adentro. No pude negarles tal merced, después de todo lo pasado juntos. Martín se marchó junto con Nuño y Silvio, si mal no recuerdo; a Nuño no volví a verlo, ni a Silvio. Pero a algunos otros sí, y sobre todo a Martín...

¡Pero basta! ¡Vamos, levantaos os digo, y pongámonos al trabajo! ¡Esta bestia no se desollará sola, y no quiero que la noche nos sorprenda en el yermo! Para cuando ese sol muerto y macilento se oculte hemos de estar entre las piedras de la fortaleza abandonada, sin falta. Sacaré ya el cuchillo...

Muerto y macilento, piel tensa y cuarteada... Dejadlo, no me queda otra; no puedo parar ya los recuerdos, y acuden a mí a borbotones, como la sangre de un animal degollado por un sacrificio.

Bien, mientras desuello al monstruo os contaré la historia al completo, y que se vaya todo al demonio, ¿queréis? Pero antes dadme un trago de ese aguardiente extraño del pellejo. ¿Queréis oír la historia, entonces? Bien, aquí la tenéis, sin tapujo, y ojalá que al contárosla se marche de mi mente, exorcizada por siempre, aunque lo dudo.

Bueno, me reencontré con Martín en Crise, cuatro años después de que nos separáramos en Mastia. Yo aún me quedé otros tres años en aquel lejano puerto, como sabéis, malviviendo como pescador, pero al cabo partí y tras mi breve parada en Ispal me adentré en el continente.

Pues bien, durante el año que restaba a nuestro no proyectado reencuentro empleé mi espada en cuidar partidas de arrieros y caravanas de mercaderes. ¡Lo que nunca creía que fuese a pasarme, me pasó! Necesitaba descanso del mar, permanecer alejado de costas. Acompañaba a las recuas por los caminos, a veces en peligrosos viajes entre ciudades de mayor o menor catadura de Tarsis, por solitarios carreteras y por tortuosos vericuetos, sobre todo por el Norte donde los pasos eran menos seguros.

Bueno, cuando encontré a Martín en Crise yo acababa de escoltar una caravana de titiriteros desde Aera hasta esta ciudad. Resultaba este grupo gente alegre y audaz aunque inexperta en aquellos caminos, y el oricalco empleado en contratar mi espada les fue bien empleado, eso es cierto. Pues en verdad durante aquella travesía hube de poner en retirada a un grupo de bandidos mauros, y aún otras cosas. No fue gran hazaña, no creáis: a esos trasguillos malintencionados siempre les tuve yo cogida la medida. Bastaba las más de las veces en estar atento cuando la fogata del campamento se apagaba por un descuido, y si por ventura los mauros se atrevían a acercarse cuando la caravana dormía, aún a la luz de las llamas, si uno tenía cuidado de sus dardos —por ellos siempre instalaba a mis empleadores al abrigo de riscos y rocas— no solían presentar batalla en cuanto el primero de ellos caía atravesado, y doy fe.

Pero otra cosa eran los lycaones. Eran estos verdaderos monstruos, una especie de bestias degeneradas, como esto que hemos abatido y que hemos dado en llamar «yak», pues no lo es. Más grandes que sus primos lobos eran, y más fieros y peligrosos. ¡Mucho más astutos que los mauros, esto sin duda! A los lycaones sí debías andar atento, y por eso yo siempre iba al cuidado de sus señales.

Bueno, resulta que una jauría de estos monstruos nos rastreó durante aquel viaje y ya cerca de su fin, en los alrededores de los Montes Quebrados, unos picos alfombrados de hayas a muy pocos días de distancia de nuestro destino, Crise.

Eran estos Montes Quebrados peñas algo escarpadas, que rodeaban a una buena distancia el amplio delta en que se asentaba la misma Crise. Eran practicables, pues tampoco resultaban demasiado altos, y multitud de caminos y veredas los atravesaban de parte a parte, y se veían jalonados por algunas variopintas aldeas. Bien, pues varios días llevaba yo temiendo de los lycaones, y en silencio escuchaba yo el eco casi imperceptible de sus llamadas en las peñas, hasta que una noche, al fin, nos alcanzaron.

Mandé avivar la fogata del campamento con grandes troncos, al crepúsculo. Puse después a los niños junto a ella, pues resultaban la presa preferida de estos monstruos, y formé al resto de hombres de la caravana formando un círculo protector en torno a ellos, armados de antorchas. Cuando aparecieron por fin los monstruos en el cerco iluminado por la hoguera vi que eran muchos, y que venían famélicos; aquel año las lluvias no habían sido abundantes, y el pasto no había crecido en demasía. Sin pasto no encontrabas rumiantes en las praderas, y sin rumiantes los lycaones tenían, simple y llanamente y porque me entendáis, mucha hambre.

Aparecieron al fin en el cerco iluminado, y cogí mi antorcha y busqué al ejemplar más grande de aquellos monstruos mientras escuchaba los llantos aterrados de los niños a mis espaldas.

Al fin lo hallé, un enorme ejemplar de lomo plateado; se aproximaba a los niños con malicia y sigilo, desde mi siniestra. De un salto me planté a escasa distancia suya y volteé la antorcha, y lo perseguí atosigándolo con grandes voces. Trataba de no mostrar el menor rastro de debilidad. La fiera entonces contraatacó, y entonces yo me replegué lanzando estocadas defensivas sin darle la espalda. De esta forma hice saltar uno o dos dientes del animal, sacándole sangre, y entonces lo perseguí nuevamente mientras gritaba a los titiriteros que guardasen mi espalda. Uno o dos lances y carreras más y conseguí ponerlo en fuga con el rabo entre las piernas, y su manada lo siguió y eso fue todo por aquella noche.

Hubo un par de heridos entre los hombres, sí, pero cuando extraje el sebo y la ponzoña criada en sus mordeduras, a la mañana siguiente, quedó todo dispuesto con un par de cabestrillos y pudimos ponernos en marcha de nuevo.

De modo que así, por fin, a la caída de la noche de unos pocos días después dejé a los titiriteros en Crise, en la misma Plaza de Mercaderes, y tras aceptar mi paga y despedirme entre abrazos de ellos, les dejé a su suerte.

¡Y no hubo de ser mala, pardiez! Pues las astártidas de aquel año en Crise fueron de las más memorables, y me consta que ningún actor de corralas o comediante alguno pasó hambre durante aquellas festividades, eso seguro. Los prados podían estar resecos —no al mismo punto que estos en que nos hallamos, pues ninguna falta de lluvia puede dar a los pastos este color viciado y este aspecto podrido—, pero la mar, sin tormentas que la agitasen durante los últimos meses, había sido con todo de buen provecho, y en verdad buena parte de las gentes humildes de Crise vivían de la pesca, al igual que en Mastia. De modo que la gente mantenía buenas cuñas de oro y hasta oricalco en las bolsas, y muchos en aquella astártida estaban decididos a gastarlas, ¡y al diablo con todo!

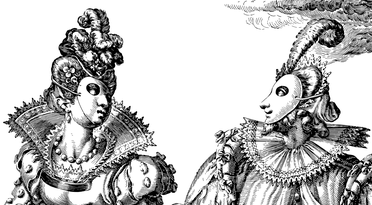

Las fiestas astártidas de Crise, algo parecido a los que los romanos de mi mundo habían llamado sus Saturnales y los duques del Véneto su Carnaval, eran fiestas conocidas en todo Thule. De ahí se refería que recuas y recuas de comediantes llegasen a la ciudad en aquellos días del año. También todo tipo de équites del reino de Tarsis, y aún de las otras dos o tres coronas del continente, acudían allí a divertirse por mar, desde luego. Los nobles llegaban en las birremes, y los alfareros, curtidores y demás parentela en asnos, ya lo podéis ver.

Pero allí se reunían todos sin orden ni concierto y durante varios días, y al caer la noche las mascaradas, los bailes y las charangas por toda la ciudad resultaban comunes. Se trataban de días de esparcimiento, y tanto el criado como el señor se mezclaban en plazas y callejas al calor del vino y del humo del opio de los mentideros, debidamente enmascarados, en una especie de cópula momentánea y desenfrenada. Después, y ya a la medianoche, con la última campanada de la torre del templo de Astarté-Ishtar todos se descubrían de sus antifaces, y ahí veía el équite con qué manceba había bailado o yacido, y ya la dama comprobaba por fin cuán apuesto mozo de cuadras era el que había sujetado bajo sus hinojos.

Y todo se olvidaba, y ya no solo porque a la llegada de la mañana casi nadie podía recordar los excesos de la noche anterior, sino porque la fiesta era sagrada y estaba patrocinada por Astarté, y muchos de los Altos Ungidos de Ispal quedaban también allí en esos días, y daban a todos sus bendiciones.

Qué cosas. Mucho me recordaba Crise a la capital del Véneto, en verdad, aquella de mi propio mundo, y no solo por las carnavaladas. La ciudad, a diferencia de aquella otra, se levantaba sobre pilotes en el extenso y tranquilo delta de un río que llamaban el Marervo, y no sobre una laguna, aunque ambas, es cierto, se veían atravesadas por numerosos canales y acequias, salvadas las distancias y la sorprendente casualidad. Y digo que en eso se parecía Crise también a la gran capital de Tarsis, Ispal la de las Mil Puertas, si bien lo que en Crise era el encanto embriagador de una capital de provincias en Ispal se elevaba a la magnificencia de una de las más poderosas urbes perdidas de los Tiempos Antiguos. Pero tiempo habrá en otro momento de hablar de Ispal, la del Gran Templo, pues creo además que ya algo os referí sobre ella en otro cuento, y continuemos.

En Crise las bestias tampoco transportaban mercancías y personas de aquí y allá; se movían unas y otras por sus soñolientos canales sobre alargados botes, no tan estilizados como los del Véneto, y ni una bosta se veía por los empedrados que deslucieran los señoriales caserones al borde de las aguas. Tampoco había crecidas ni mareas, pues la luna no gobierna ríos y en aquellos lugares se dominaba la ciencia de los diques y embalses, y el puerto de la ciudad, que en realidad no se hallaba en la ciudad, quedaba lejano aunque a un tiro de piedra, en una pedanía que llamaban Marervo como el río, y allí se quedaba con sus efluvios y sus trasiegos, y así Crise quedaba felizmente para los palacios y para los paseos de sus señores, y para sus templos, y baste.

Digo pues que me despedí ya de noche en los soportales de Mercaderes de la compañía de titiriteros a la que había servido de escolta, y que me adentré en las bulliciosas calles de la ciudad con la bolsa en mi cinto bien repleta.

Cansado por el polvoriento camino no tenía yo gana alguna de changa y fiestas; tiempo habría para ello otra noche si con ánimo me encontraba, así que iba en busca de una buena posada en que hallar un jarro de vino, una tina de agua caliente y un buen colchón mullido. Porque me entendáis, os diré que me paraban a cada paso catervas de arlequines y polichinelas, y unos cuantos jóvenes enmascarados y envalentonados por el vino quisieron que yo representase ante ellos algo parecido al buen Matamoros, por mi indumentaria —a la sazón, mi sombrero de ala ancha, mi espada, mi buena capa y mi buen coleto de cuero, que tan bien me había guardado de cuchilladas—, que más que bermeja y como era de mi gusto lucían grises, de tanto polvo que habían tragado. Pero con una sonrisa y buen gesto pasé de largo y a buen paso entre todos ellos, no sin antes comprobar que mi bolsa seguía en su sitio.

Crucé por el Puente del Astado, dejando a mi diestra el barrio de las meretrices —sí, algo de la ciudad conocía yo de viajes anteriores— y enfilé por Aguadores hasta el mal llamado Canal Seco.

Allí me vi y sin querer a pies del templo de Astarté, en su plaza, y vi que en aquella hora sus portones estaban abiertos y que un resplandor escapaba de entre ellos. Era la Sagrada Ofrenda. Contemplé bajo los aleros del extremo de la plaza filas y filas de consagradas xanas, transportando ánforas de agua sagrada en sus delgados hombros para llevarlos desde la fuente hasta el templo. Andaban descalzas, y vestían sus características y livianas túnicas azulencas. Sus cabellos, sueltos y adornados con conchas, relucían bajo el místico resplandor de los hachones de las columnatas. Parecían a mi entender ninfas acuáticas o seres sagrados, y me quedé embelesado observándolas hasta que la última de ellas ascendió por fin la escalinata y se perdió entre las paredes del templo y los portones se cerraron.

Apreté los dientes y di media vuelta, contrariado. Algunas bocacalles más adelante conseguí serenarme, pero mi deseo de empapar un doloroso recuerdo con vino se tornó acuciante, y al fin alcancé mi destino: una posada que llamaban la del Helecho y que resultaba muy de mi agrado junto al Canal Seco, aunque ya he dicho que de tal tenía poco.

Me adentré en la atestada fonda, a empujones, hasta que di con una mesa vacía junto a una ventana, y tan ensimismado estaba en mis razones que solo entonces me llegó el efluvio a cordero grasiento y vinazo que flotaba en el lugar. Me quedé observando desde mi asiento el rielar de la luna en las aguas del canal, ajeno al bullicio y las risas de los enmascarados a mi alrededor, hasta que la ayudante del posadero, apenas una muchacha, puso delante de mí una jarra de morapio y un vaso de barro sin preguntas. La enclenque muchacha se me ofreció entonces, con picardía, pero al ver la desagradable mueca en mi rostro por respuesta compuso ella otra en el suyo, y se largó a otras cosas.

Como ya os dije en otra ocasión la visión de cualquier templo de la Cálida Diosa tornaba extraño mi humor, y fin.

No me levanté de mi silla hasta que no estuve lo bastante borracho y la sala solo algo menos concurrida. Había en un lateral de la posada, junto al hogar, lo que se decía en mi tierra una especie de tablado o tarima, y allí el buen bardo había debido dejar olvidada su bandurria, de tan borracho que debía andar; no en vano y mientras me dirigía a la tarima, con paso inseguro, creí verlo dormitando debajo de una mesa, a tal punto.

Agarré una silla y la puse junto al fuego, y cogí la bandurria. Empecé a afinarla despacio, sin prisa, sin levantar la vista del mástil hasta que por fin rasgueé sus cuerdas y quedé más o menos satisfecho. Entonces, y sin levantar la vista de la caja comencé una tonada para mí, ajeno a todo y a todos, pues necesitaba sacarme de encima aquella malsana turbación que se había instalado en mi pecho y que se negaba a salir por mi boca. ¡Que saliese pues por las cuerdas de la mandolina!

Mis dedos, torpes al principio, comenzaron pronto a volar entre los trastes, y así toqué algunas canciones de mi tierra, muy conocidas para mineros y marineros de mi Alcazaba, pero que para aquellos fulanos de aquel continente extraño y desconocido debieron sonar muy extrañas. Pero como os dije no hacía yo caso de tales razones y tocaba solo para mí, y rasgueaba con fuerza el instrumento arrancando a la caja lamentos y quejidos que pudieran expulsar los míos propios.

No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando acabé y levanté la vista la parentela enmascarada de la parroquia ya me observaba, boquiabierta. No sé si les gustó o si es que nunca habían escuchado acordes como aquellos, pero al cabo me sentía por fin algo más aliviado, y aún mareado me puse en pie dejando con cuidado el instrumento sobre la silla.

—Disculpen vuesas mercedes... —balbuceé, y reí abandonando la tarima.

Entonces una alta campana tañó en las calles y la gente se volvió, alborozada. Hubo otra más, y otra, y otra, todas procedentes del cercano templo, y así conté doce, y en ese punto y como era costumbre todos se quitaron las máscaras y el criado descubrió a su señora y el arrendador a su campesina, y corrió de nuevo más vino, y la gente reía, pues había mucho que olvidar.

Y en esas estaban ellos cuando regresé con inseguros pasos a mi mesa, a mi silla y a mi jarra, cuando oí grandes voces por todo el lugar, coreando:

—¡Fuera máscara, mascarón! ¡Fuera máscara!

No era a mí. A la sazón como sabéis yo no me había cubierto el rostro aquella noche, y aquella bromilla se cantaba a aquellos timoratos que, habiendo tañido la campana del templo, no se descubrían. Tomé asiento, digo, y puesto que el local se encontraba por fin aún algo menos concurrido pude ver a quién jaleaban.

Gritaban sus chanzas a un joven sentado en otra apartada mesa, al otro lado del salón. Entre volantes, golillas y abanicos lo vi, de hito en hito, y entonces se me demudó la color al reconocerlo. Me puse en pie tirando la silla y me hice paso hasta el joven, mientras la concurrencia no dejaba de corear:

—¡Fuera máscara, mascarón!

La careta del joven parecía compuesta de cera y en ella estaban esculpidos los rasgos, en extremo deformados y extravagantes, de un atormentado Pantalone. ¡Aún tan desnaturalizados bien reconocía yo aquellos rasgos, aunque llevados al extremo, y era esa la razón de que me hubiese hecho paso a empujones hasta la mesa del joven!

—¡Fuera máscara! —seguían gritando en broma.

Entonces el joven se levantó al verme llegar, vacilante pero no por obra de vino o aguardiente, y profirió entonces un quejido infinito y desgarrado que surgió de lo más profundo de su alma y que hizo que la risa de todos muriera en sus labios. Cayó después desfallecido, en mis brazos.

—¡Atrás, dejad paso! —exclamaba a los presentes, abriéndome paso a empujones—. ¡No es una máscara! ¡No es una máscara! —grité, y entonces, susurrando al oído de mi querido amigo, añadí—. ¡Ánimo, Martín, ánimo! Te buscaré una habitación...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro